ドイツのドレスデンを訪れた。運良くドレスデン音楽祭の真っ最中。そこで「オペラにここまで心を動かされたことはなかった」という体験をした。宮殿の中庭で行われた野外オペラのことであった。

● コンサート形式のオペラ上演かと思いきや

● オペラ『火の欠乏/火の危機(Feuersnot)』

● オペラ鑑賞後のお酒も楽しみのひとつ コーゼルパレー

● シュトラウスとマーラーが活躍していた時代に思いを馳せる

(以前、日経ビジネスオンラインに連載した記事を加筆再編集して掲載しております)

● コンサート形式のオペラ上演かと思いきや

2014年はリヒャルト・シュトラウス生誕150周年であった。念のため説明すると、リヒャルト・シュトラウスはロマン派後期を代表する作曲家である。

6月にドイツのドレスデンを訪れた。運良くドレスデン音楽祭の真っ最中。その音楽祭で「オペラにここまで心を動かされたことはなかった」という体験をした。それが宮殿の中庭で行われた野外オペラだ。オペラというと目と耳で楽しむもの、と思っていたが、この野外オペラはさにあらず。目と耳だけでなく、体全体でオペラ作品を楽しむことができた。

冒頭の画像は、開演前の特設ステージの様子である。最初に見た時、「なんだ(オペラ芝居なしの)コンサート形式か」と思ったのだが、なんと宮殿そのものが舞台であり客席だった。つまりバルコニーや舞台袖、客席周囲すべてがステージという設定だったのである。

会場全体が舞台となるケースは芝居観劇において幾度か経験したことがあるが、オペラでは初めて。オペラ歌手が自分の真横で、しかもPA(拡声装置)など使わずに歌うのだから、もうたまらない。力強い歌の音圧を存分に楽しむことができる。

前後左右から生の歌声や合唱が聞こえ、あるときは自分がオペラ歌手の真横にいる。そもそも会場が由緒あるドレスデンの宮殿の中庭である。建物には起伏があり、バルコニーなども活用するので、ライティングが映え、ドラマティックな脚本に合わせて効果的な演出が可能になっている。観劇前まではこんな音楽体験をすることになろうとは思いもよらなかった。

● オペラ『火の欠乏/火の危機(Feuersnot)』

演目は若き日のシュトラウス渾身(こんしん)のメルヘンチックなオペラ『火の欠乏/火の危機』。本作の内容はちょっとしたファンタジー、つまりおとぎ話である。

シュトラウスの若い頃の作品ゆえに味わいに欠けるのかと思いきや、中身は充実の一言。ひとつのオペラにワルツやワーグナーの楽曲からの引用、過去に作られたシュトラウス自身の楽曲からの引用までもがふんだんに盛り込まれており、親しみやすい。だから素人から玄人まで飽きさせない。マイナーな作品のため台詞の日本語訳も出版されておらず、ネットで見たあらすじを押さえていただけなのだが、めっぽう楽しめた。

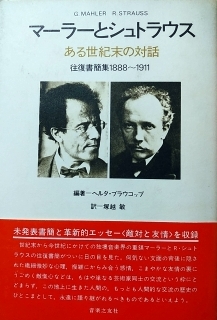

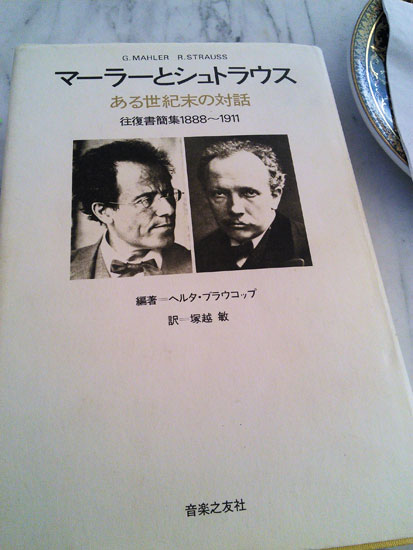

同時代の作曲家グスタフ・マーラーもお気に入りの作品だったようだ。「シュトラウスにお伺いをたてつつ何度も指揮をした」と彼らの往復書簡集『マーラーとシュトラウス―ある世紀末の対話』(音楽之友社)に記載されている。

舞台は日没と同時に暗くなり、これが話の展開通り、炎が失われていくさまと同期させられている。劇場内と異なり屋外なので、燃えさかる炎はすべて本物である。ラストはフルオーケストラに混声合唱、少年少女の合唱にオペラ歌手10名の独唱が加わり、地響きを奏でつつ幕!という演出であった。

● オペラ鑑賞後のお酒も楽しみのひとつ コーゼルパレー

オペラがはねてからもゆっくり食事ができるのが海外のよいところ。カフェやレストランが遅い時間まで開いているのだ。

素敵な公演にめぐり逢い、旅の幸先良くめくるめくドレスデンの日々になりそうな予感がしたので、ちょっと奮発。宮殿をリノベーションしたレストラン コーゼルパレー Coselpalais – Grand Cafe & Restaurant で食事をとることにした。

ここはドレスデンを欧州の文化拠点に仕立て上げたアウグスト強王が寵愛したコーゼル夫人の宮殿だった。聖母教会の横にあり、大道芸人の音楽をバックに、ゆっくり食事ができる。美味しい料理を供するお皿はマイセンで見事。給仕の方々も親切でとても気分がよい。

食事の後、隣の老夫婦が飲んでいるグラスを指して「あれをください」と爽やかそうなドリンクを頼んだ。Sommerbowleと称するそのドリンクは、初夏らしく果物のパンチ。見た目の可愛らしさとは異なり、結構なアルコール度数の高さに驚きつつも、オペラ観劇で高まったファンタジー気分に最適な一杯だった。

● シュトラウスとマーラーが活躍していた時代に思いを馳せる / 往復書簡集『マーラーとシュトラウス―ある世紀末の対話』

ほろ酔い加減で、見終わったオペラや、マーラーとシュトラウスが書簡を交わしていた時代に想いを馳せる。オペラの感動と夜風を感じながら、彼らが活躍した地で、こんな思索にふけるとは非常にぜいたくな時間だ。

彼らが書簡を交わしていたのは、1888年から第一次大戦前(マーラーの没年は1911年)までの世紀末をまたぐ20年あまり。ドレスデン擁するザクセン王国は没落の道をたどりつつも、ドレスデンの経済は順調で、数々の建築物も増改修がおこなわれ、栄華を極めていた時代であった。

先のオペラ『火の欠乏/火の危機』は、1901年にドレスデンで初演された。時の権力者による検閲が厳しく、しかも当時としては革新的だった内容だったために、なかなか上演許可が下りなかった。

そこでシュトラウスはウィーンの宮廷歌劇場の音楽監督だったマーラーの力を借り、各機関に交渉を繰り返してやっと上演にこぎ着けたそうだ。物議をかもしたシュトラウスの後年のオペラ『サロメ』についても同様に、マーラーが影で上演に一役かっている。このあたりも、彼らの往復書簡集に詳しく収録されている。

シュトラウスは、作品に関しては一切妥協を許さない芸術家肌だった。しかし、ありとあらゆる手段を使って目的を達成しようとする実務家肌の一面も備えており、むしろこちらのほうが印象強い。

事実、シュトラウスは妥協しない性格に加え、後年に能吏的な一面を大いに発揮している。大戦中もユダヤ人脚本家とのパートナーシップを解消せずナチスの幹部を向こうにまわし大立ち回りを演じた。目的のためなら、詭弁(きべん)を弄したり、権力への面従腹背も辞さない。あの手この手でクリアしていく能吏的なアーティストの顔がここから垣間見える。

「私はカイザー(ヴィルヘルム2世)の下でも、(ワイマール共和国大統領)エーベルトの下でも曲を作った。ヒトラーの下でも生き抜くだろう」。これはシュトラウスが家族に語ったと言われる有名な言葉だ。しかし、能吏アーティスト・シュトラウスに対する為政者側の評判は散々だ。権力におもねらないシュトラウスを評してカイザーは「あの男はわが懐中で養っておる蛇じゃ」と吐き捨てたと言うし、ことあるごとに出し抜かれっぱなしだったナチスのゲッペルスも、最後は老獪なこの作曲家を毛嫌いしていたようだ。

マーラーとシュトラウスの往復書簡は欠損や保管の問題でシュトラウスからの手紙が少なく、シュトラウス側のほとんどがマーラーの妻・アルマによる書き写しであるという。解説によるとアルマはシュトラウスに否定的だったが(その否定的理由が書かれたアルマの文章も生真面目な人柄がわかり面白い)、それでもよくぞしっかり残してくれたものだ。誇大妄想気味で情熱的なマーラーと、実務家肌であるシュトラウスとの性格の対比が、手紙のやりとりに大いに表れている。

音楽では、どこをとっても仰々しく分裂気味のマーラー。スキャンダラスな表題音楽でタイトルは壮大ながらも、まとまりのよい音楽を作り続けたシュトラウス。手紙の文体も彼らの性格そのものである。お互いの打算、友情、ライバル的な敵対心などがないまぜになった奇妙な往復書簡は、男子同士の心情がとても生々しく面白い。