音楽家と愛好家、こうも音楽にかかわる人々がウィーンに引き寄せられるのはなぜか。映画『第三の男』、ロマ(ジプシー)の人々、コロラトゥーラソプラノとして著名な歌手・グルベローヴァの歌声に触れながら迫る。

映画『第三の男』(The Third Man)はウィーンを舞台にした名画として世界的にヒットした。しかし、現地ウィーンではなぜか不人気である。しかも、あの有名な主題曲を作曲演奏したアントン・カラス(Anton Karas)の人生も数奇であり、彼はウィーンで疎んじられていたと言う。

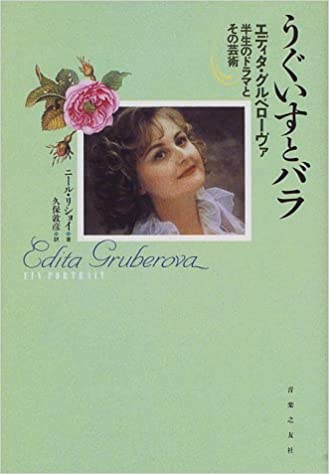

そして、惜しくも、この世を去った エディタ・グルベローヴァ(Edita Gruberová)、彼女も当初はすんなりとウィーンで受けいられた訳ではない。グルベローヴァ国立歌劇場デビュー45周年記念公演(45 Jahre Edita Gruberova an der Wiener Staatsoper)と、オペラの魅力に開眼した彼女の ツェルビネッタのアリアの思い出から、彼女の半生を描いた『うぐいすとバラ』を引き合いにウィーンを想う。

● 映画『第三の男』が現地ウィーンで不人気な理由

● 主題曲を作曲演奏したアントン・カラスのその後

● ウィーンで伝説の歌姫の美声を浴びる

● 待ち望んでいた比類なき歌声

● それでも音楽家たちは“魔の都”ウィーンを目指す

● 音楽家たちが夢を持って集まる街がハプスブルク家のお膝元ウィーン

● 映画『第三の男』が現地ウィーンで不人気な理由

ウィーンと言えば、日本人になじみ深い話題が映画『第三の男』である。世界的に大ヒットした映画ではあるが、舞台となったウィーンにおいて、この映画の評価が低いことはあまり知られていない。

ただし、観光客向けなのか、ウィーンに行けば『第三の男』にちなんだ博物館はあるし、有名なシーンである下水道の見学ツアーなども未だに開催されている。私も、書籍『滅びのチター師―「第三の男」とアントン・カラス』(軍司貞則 著)を読むまで、ご当地ウィーンにおけるこの映画に対する不人気ぶり、嫌悪感など全く知らなかった。

この本を読みすすめていくと、なるほどウイーン市民の嫌悪感はここからきているのか、と納得できる。映画『第三の男』で描かれるウィーンは、ウィーンっ子ご自慢のハプスブルク家の栄華はどこへやら、戦後の荒廃しきったウィーンしか登場しない。しかも、いかがわしい詐欺師が跋扈(ばっこ)するフィルム・ノワールである。ご当地の方々がこの映画に不快感を抱くのも仕方ない。

そして、映画の主題曲『ハリー・ライムのテーマ』を作曲・演奏しているアントン・カラスに対するウィーン人の目線は更に厳しいものがあったと言う。

映画が国際的に大ヒットした際、どの国においても彼に対する賛辞は最高であった。ヨーロッパ各国の王室からパーティに招かれ、そこで演奏し、さらには様々な国への演奏旅行まで行っていた。これによって、戦後の経済困難な時期にもかかわらずカラスはたいそうな収入を得たらしい。一方、彼にしてみれば、チター1本たずさえ、作曲と収録のためにロンドンに連れ去られ軟禁までされて、ホームシックとノイローゼになりながら作曲した苦労がやっと報われた想いだっただろう。

しかしながら、映画が公開され、やがてその熱が冷めた後のカラスの末路は哀れであった。そのあたりの事情は『滅びのチター師』に詳しく書かれている。

● 主題曲を作曲演奏したアントン・カラスのその後

カラスは、念願だったホイリゲ(ワイン酒場)をやっとのことで開業するが、地元の妨害に遭い1カ月で廃業に追い込まれてしまう。戦後の食糧難の不幸な時代を売りにした映画でカラスだけが世界中の評価を独占し、海外で荒稼ぎをしたことへの周囲の妬(ねた)みがあったと著者は推測している。

さらに著者はカラスの数奇な人生に踏み込んでいく。なかでも重要な点は、カラスの末路が悲惨だったその理由を、彼がロマ(ジプシー)の出自ゆえだったのではと推測しているところだ。ウィーンのどんな音楽資料や書籍にもカラスの名前が載っていないことや、彼がチターで奏でるジプシーのメロディー、カラスという名の由来、父親が(ロマに多い職業である)金属加工業であること、加えて父がハンガリー系、母がチェコスロバキア系であること、これらが彼の出自を示していると言うのだ。

著者がこの推理を本人に問いただしても、かたくなに自分はウィーンで生まれたオーストリア人だと主張するカラス。この部分はウィーンの闇を垣間見るようであり、わびしくもある。

この書籍の中に、生粋のウィーン人がカラスについて語っている場面がある。「彼は昔ウィーンに数多くいたホイリゲのチター弾き(=ジプシー/チゴイネル)にすぎない。すべてはそれに尽きる。彼らは所詮、酒を飲み酔ったお客を相手にする芸人である。彼はまさにそれだった。それ以上でも以下でもない。『第三の男』の音楽もそこから生まれたものだ」

チター弾きがほのめかすジプシーという民族。中世、ロマは欧州各地で寛容に迎えられていた。ところが近世になると、国家観や宗教観の様相も変化し、それに伴ってロマを取り巻く環境は大きく変わり、ロマは各国で排斥の対象となっていく。そして、未だその迫害の歴史は続いている。

また、行き場を失ったロマの中には、犯罪に手を染める者が多いことから、怒りの矛先がロマ全体に及んでいるようだ。私もパリで不注意からスリにあった際、フランスの礼儀正しい警官が「ジプシーの仕業だ」と嫌悪感をあらわにののしり、決めつけていたのに驚いたことがある。

しかし、ブラームスの「ハンガリー舞曲」やシュトラウスの「ジプシー男爵」、また数あるフラメンコの楽曲等々、欧州の音楽や文化面においてロマの寄与度はとても大きい。多様性が生み出す革新性や世界観の広がりは豊かだ。そして、映画『第三の男』でのカラスのチター演奏は、今でも多くの人の胸に残っている。

ちなみに、ジプシーの語源は、事実に反してエジプシャン(エジプトの人)から来ている。また、混同されるボヘミアン(ボヘミア地方の人)でもない。昔から定住の地を持たない流浪の民であり、インド北部が起源ではなかろうか、というのが今では通説になっている。そして、昨今ではジプシーとは言わず、ロマと呼ぶのが一般的だ。

● ウイーンで伝説の歌姫の美声を浴びる

ところで、コロラトゥーラ(coloratura)という歌唱ジャンルがあるのを御存じだろうか。技巧をこらして高音域の旋律を歌ったり、様々な装飾音を多用し、速いフレーズの音階を上下させたりする超絶技巧の歌唱法を用いる。そのコロラトゥーラソプラノとして著名な歌手がエディタ・グルベローヴァだ。

学生時代、この人が歌うツェルビネッタ(R・シュトラウスのオペラ「ナクソス島のアリアドネ」の役名)のアリアをウィーンのオペラ座で聴いて、私はオペラの魅力に開眼した。彼女の歌を聴かなければ、今ほどオペラに夢中になることはなかっただろうし、そもそもオペラ自体聴き続けていたかどうかもあやしいものだ。

● 待ち望んでいた比類なき歌声

そのグルベローヴァだが、今や引退のうわさが出始めており、公演数もかなり絞っているようだ。年齢を考えれば仕方のない。

2015年のことである。ウイーンの公演情報で『グルベローヴァ国立歌劇場デビュー45周年記念公演(45 Jahre Edita Gruberova an der Wiener Staatsoper)』に気がついた時には、すでに全席ソールドアウトになっていた。

そこで ウィーンでチケット手配をされている オテロチケットオフィス/フランツ・イルザのスルツァーさんにチケット手配をお願いしたところ、嬉しいことに、なんとかこの公演を観る機会を得てくださった。

さすれば私が彼女の生の歌声に触れる機会は最後だろうし、初めて彼女の歌声を聴いた場所であるウィーンの国立歌劇場で、彼女のアリアをもう一度聴きたいという想いもあって、はるばるウイーンにまで行くことにした。

やはり、聴きに来てよかった。また、待ち望んでいたのは他の客も同じ。めっきり公演回数の減ったグルベローヴァを一目見たくて、その声を聴きたくて集まってきた方々なのは客席を見れば明らかだ。

前座(と言っては失礼だが)による1曲目が終わり、2曲目をオーケストラが奏で始める。袖からゆっくりグルベローヴァが現れると、演奏中にもかかわらず最初はパラパラと拍手が起き、あっと言う間に会場全体が拍手と大歓声で包まれた。まだ一曲も歌っていないのに「ブラヴォー」の歓声が飛び交い続ける。オーケストラは演奏を中断するが、拍手は数分続いた。まさしく、ツェルビネッタが劇場全体を揺さぶって観客が狂喜乱舞状態だったあの時と同じだ。

もちろん私も例外ではなく同じ状態にあった。なにせオペラ歌手は舞台に登場するまでなにがあるか、わからない。歌手は生身の人間であり、登壇できるかどうかも声の調子や体調いかんである。直前にキャンセルの発表がなされることもままある。しかもたった1日のリサイタルである。そんな不安の中、堂々と舞台に現れてくれたのだから、観客が沸くのもわかるし、私も同じ気持ちであった。

信じられないことに、彼女は四半世紀前と声量も声質も変わっていなかった。ひょっとすると声量は100分の1くらい(笑)落ちているかもしれないけれど。難曲の連続で、多少危ない感じがしたところもあるが、微細な表現の幅がさらに広がったような印象を受けた。大舞台なのでプレッシャーは相当なものと思うが、後半は多少余裕をもって歌っていたように見えた。

このところ、いろいろなオペラでソプラノ歌手の歌声を聞いているが、歌声が消えるときに虹のようなグラディエーションが見えるのは彼女だけだ。それが、なんとも言えない瞬間になる。高い声を自由にコントロールができるのは、とてつもなくすごいことだが、この弱音の美しさも彼女は比類ない。歌手自体が比類なき存在と言われているのだから、これも今更言うべきことではないのであるが。

● それでも音楽家たちは“魔の都”ウィーンを目指す

ここまでのグルベローヴァの紹介だけを見れば華やかなオペラ歌手の1人に見えると思うが、スロバキアの田舎出身の彼女は実はたいへんな苦労人である。彼女の評伝『うぐいすとバラ エディタ・グルベローヴァ 半生のドラマとその芸術』(ニール リショイ著、久保 敦彦訳、音楽之友社)によると、歴史や政治体制の荒波の中で、幾度も不幸な境遇に陥り、屈辱的な扱いを受けながらも、その都度立ち上がり、40年以上戦ってきた。

第2次大戦後、社会主義体制に異を唱えた彼女の父は時の政権によって投獄され、出獄した時にはひどい心身症にかかり別人のようになって帰ってきたという。その実の父による家族への暴力はすさまじく、幼い彼女は夜中に頻繁に母と家から逃げ出していたらしい。また、チェコ人によるスロバキア人に対する差別もあり、出自が彼女のキャリア形成に暗い影響をあたえた。

音楽学校を卒業した後も苦難は続く。社会主義体制下での生活が長かったため、西側の資本主義体制やマネジメントの世界になかなかなじめなかったのだ。世界的な人気が出てからも、同僚と比べれば信じられない低い手当で歌っていたこともあると言う。そんな環境でも精進と努力を重ね、ただただ頭抜けた歌唱能力だけがキャリアを後押ししていった。やがてウイーンに亡命し、2人の子どもを育てながら、地道にレパートリーを増やしていく。ようやく有能なマネージャーとの出会いに恵まれ軌道に乗った後は、ひたすらキャリアを積んでいったのだ。

それでも、クラシック音楽会に君臨するCAMIというエージェント企業からは、影で邪魔をされ、メトロポリタン歌劇場が出演を切望していたが、その機会はなかなか訪れなかったりもしていた。

しかし、後になって気がついたことであるが、簡単に商業ベースにのらず、体調管理や役選び(=キャリア)に慎重だったことが、声を大事にする彼女にとっては大きなプラスになったようだ。そのおかげもあって年齢をかさねても衰えない声を維持できているのだろう。

● 音楽家たちが夢を持って集まる街が、ハプスブルク家のお膝元ウイーン

この『グルベローヴァ国立歌劇場デビュー45周年記念公演(45 Jahre Edita Gruberova an der Wiener Staatsoper)』の公演はたいした大舞台であった。

舞台上にはウイーン国立歌劇場管弦楽団(ウィーン・フィル)とその合唱団、グルベローヴァのお相手をするソリストが7名と勢ぞろい、その皆が彼女の独り舞台をサポートしている。そして、スロバキアの片田舎出身の彼女がドニゼッティ(イタリアの作曲家)をウイーンで歌い、ドイツ語でスピーチをこなし、その姿に世界中から集まった観客が狂喜乱舞するという構図にも、ヨーロッパ社会の一面を見るようで興味深かった。

グルベローヴァはチェコスロバキア国民だった時代、国立歌劇場の歌手であっても出稼ぎ労働者とともに、いくども長時間並んでオーストリアの滞在手続きをとった。また歌劇場時代もなかなか芽が出なかったり、さらにはいざ亡命しオーストリアに帰化する際にも、弁護士にだまされ、国籍やアイデンティティでとても苦しめられたと言う。

グルベローヴァやアントン・カラスと同様、出自によって多種多様の苦労をしながらも、音楽家たちが夢を持って集まる街が、ハプスブルク家のお膝元 ウイーンなのだろう。当人たちの苦労は筆舌に尽くし難いが、それでもアーティストを惹きつける何かがこの街にはあり、観客には最高の多幸感を味わわせてくれる。音楽好きには“魔の都”である。

オーストリア / ウィーン

<詳細情報>

・ウィーン国立歌劇場(Wiener Staatsoper)

Opernring 2, 1010 Wien