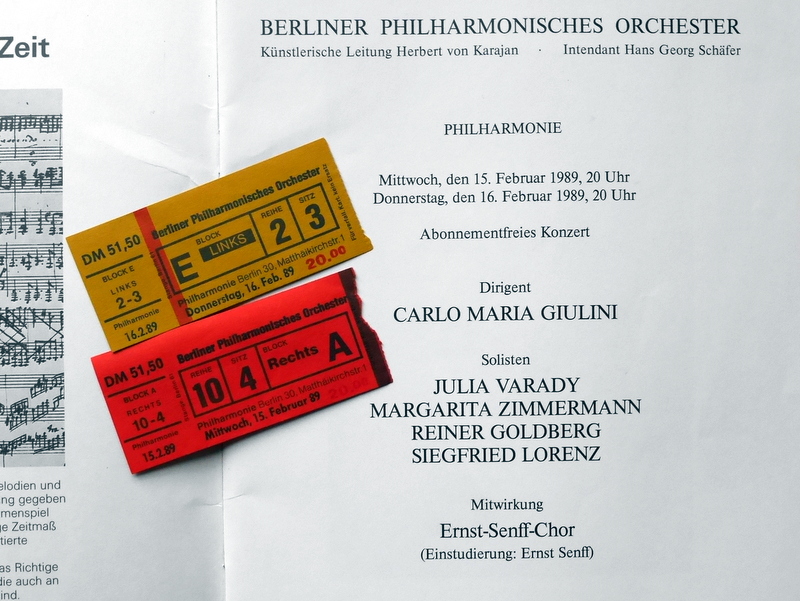

オーケストラ演奏に惹かれ、海外の演奏会に足を運ぶきっかけとなった原体験のようなコンサートは1989年2月のジュリーニ指揮ベルリンフィルの演奏であった。

この時の冬、ベルリンフィルを聴きたいがために、まだ壁があった時代のベルリンを苦労して訪れ、チケットを奇しくも手に入れた。この半年後にベルリンの壁が崩れるとは思いもよらなかった。

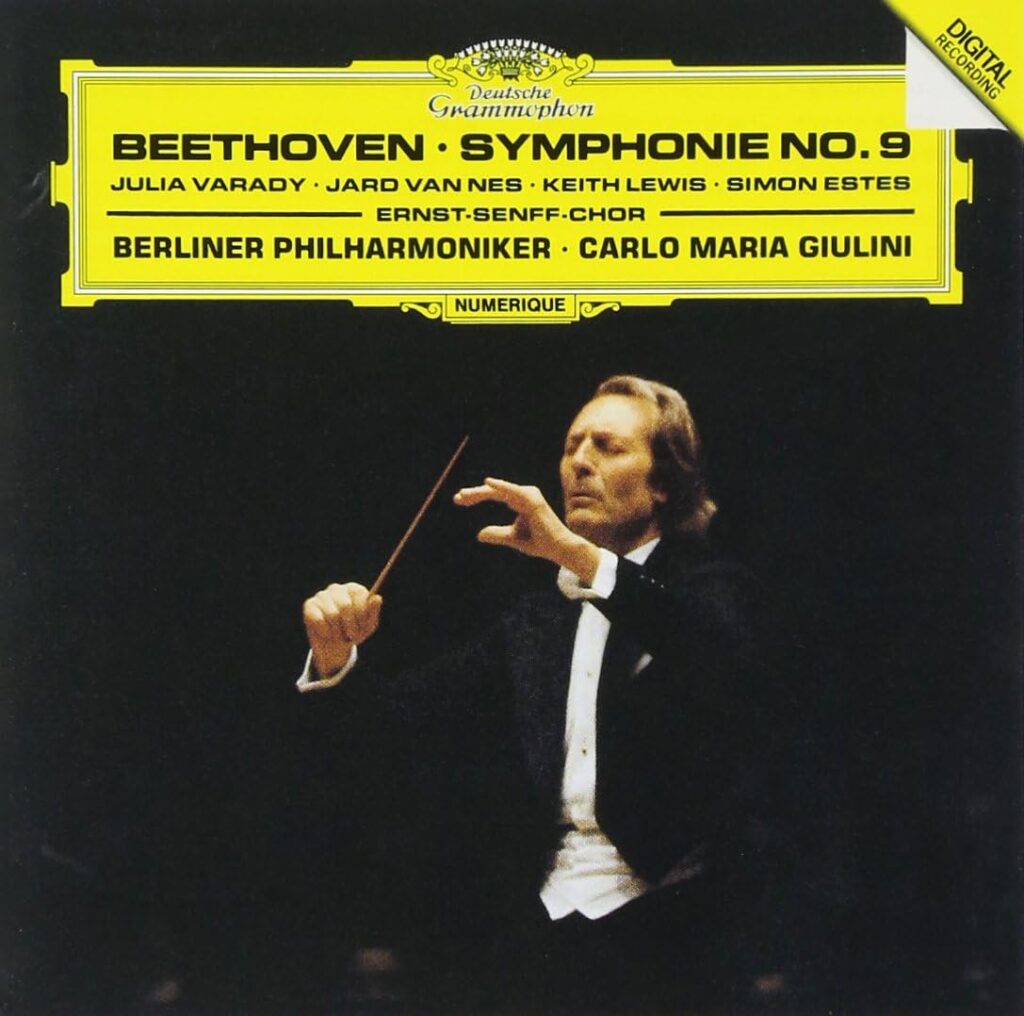

コンサートの演目はカルロ・マリア・ジュリーニ(Carlo Maria Giulini)指揮によるベートーヴェンの第九である。この演奏の第3楽章を聴いて、言葉には言い表せないほどの感動を覚えた。

● 当時のベルリンフィル当日券入手の苦労

● 苦労してたどりついた西ベルリンのフィルハーモニー

● ジュリーニが指揮するベートーヴェンの第九

● ベルリンフィルハーモニーを四半世紀ぶりに再訪

・ビシュコフさんの絶品中の絶品、シューベルトのグレート

・ドゥダメルさんの天井が落ちるかと思う爆演のマーラー3番

・シーズン千秋楽で常任指揮者ラトルさんのメタモルフォーゼン

● 当時のベルリンフィル当日券入手の苦労

その時は半年あまり後にベルリンの壁がなくなるとはみじんも思わなかった。ベルリンが東西に分かれていた最後の年である。列車は当時西ベルリンの主要駅であったツォー駅(動物園駅)に朝6:30に到着した。早朝のベルリンの町を徒歩で宿を探し求め、見つけた宿のオーナーにベルリンフィルの残席チケットの買い方を尋ねた。

「だいぶ前に売切れだと思うけど、あとはコンサート会場に行くしかない」と言われ、11:00ぐらいにベルリンフィルハーモニー行く。ホールの扉は堅く閉まっている。そばにいた警備の方に伺うと、15:30からチケット窓口が開くので、そこに並べと場所を指さされた。このガードマン氏は、驚くことに和独辞典を手にしていた。日本人の海外旅行熱は今とは雲泥の差で、そういう時代だったのだ。そういえば、当時ミュンヘンオペラに行った際にも、スタッフから日本語で話しかけられて驚いたことがあった。

それで10分ほどホール付近をうろうろしていると日本語を話せる館内スタッフが出てこられ「今日はチケット入手は無理だと思う。だから開演1時間半前(18:30)に来てみてください。」と言われた。

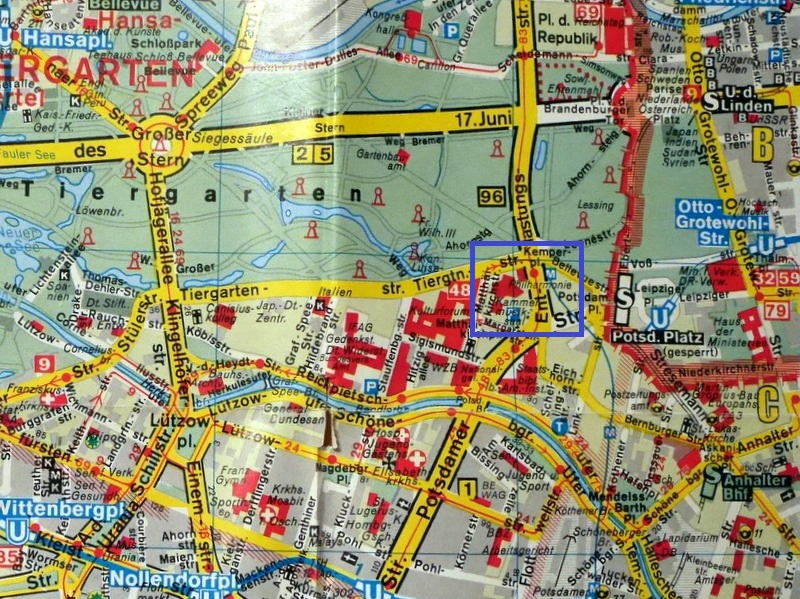

それで、手持ち無沙汰なので壁伝いに歩いているうちにブランデンブルク門まで来てしまった。ベルリンの壁があった当時のベルリンフィルハーモニーは西ベルリンの果てに立地していたので、ホールのすぐそこにベルリンの壁がある。門の前では映画のロケをやっており西側は平穏そのものだった。しかし、壁とブランデンブルグ門のコントラストは寒々と感じた。

そして、ブランデンブルク門を横目にしてティーアガルテン(Großer Tiergarten)内を散歩する。ソビエト戦争記念碑(Sowjetisches Ehrenmal im Tiergarten)の前には西ベルリンなのにソ連の衛兵とおぼしき人が立っていた。

次に国立図書館などをひやかした後、念のため15:30にフィルハーモニーに戻った。「開演一時間前来なさい」と言われたものの、既に何人かが並んでおり51.5DM(当時80円/DM)の最高額のチケットが、なんとまだ残っていると言う話であった。そこで、一念発起して翌日予定していたオペラ観劇も断念して、翌日券ともども2夜のベルリンフィルの公演チケットを入手した。

この時の経験が今も生きており、海外のチケットは粘るとひょんなことで出てくることが多いと考えている。また、他人の言うことを真に受けすぎない方がよい。この時もうっかり日本語の話せるスタッフの指示通りに開演前に行ったとするとチケットは入手できなかったかもしれない。実はこの後のベルリンフィルの当日券入手でも同じことが起きたのだ、その話は追ってしたためる。

以前こちらの記事でも書いたが、コンサートチケットは丁寧におっかけ続けるのが吉で、意外とプラチナチケットも入手可能なのである。

● 苦労してたどりついた西ベルリンのフィルハーモニーホール

貧乏旅行ながら苦労してもベルリンに行きたかった理由はベルリンのフィルハーモニーホールでベルリン・フィルを聴くことであったので、チケットが入手できただけで感激もひとしおであった。

ドイツが東西にわかれ、陸の孤島となっていた西ベルリンに列車で入るのは相応に時間もかかるし、苦労もする。夜行で西ベルリンに向かったのだが、途中の国境では東ドイツの官吏に起こされ、2500円ほど徴収されたりもした。そもそも東ドイツ区間はユーレイルパスが使えなく別料金を追加支払いをした記憶もある。東ドイツを走る列車の車窓からの景色は薄暗いし、共産圏はどこか不穏な感じがする。こうした不安と疲れも重なる中でベルリン入りだったので、チケットが手に入った時はとりわけ嬉しかった。

フィルハーモニーの中に入ってまず感じたのは、当時ですらデザインの斬新さは既に失われていて、少々レトロで古くさい感じがした。しかし、今にして思えば東西統一の結果ベルリンの中心に位置することになったフィルハーモニーの立地はカラヤンらの思惑通りで、素晴らしい見立てである。ベルリンの壁際で、廃墟と化したポツダム広場そばに、あえてコンサートホールを1963年に造ったという決断は凄いことだ。この時点で統一後を見据えて、この場所に建てたという事実だけでもこのホールの存在意義は大きい。

ホールの音響については最初良いように感じたが、自分がヴィンヤード/ワインヤード型のホールの響きに慣れていなかったこともあるのだろう。耳が慣れてくると音が耳に直接飛び込んでくるので、そこについては好みがわかれるところだと思う。ベルリンフィルの見事なアンサンブルであると、音が伶俐で冷たく感じるかもしれないと感じたし、今もそれは変らない。

● ジュリーニが指揮するベートーヴェンの第九

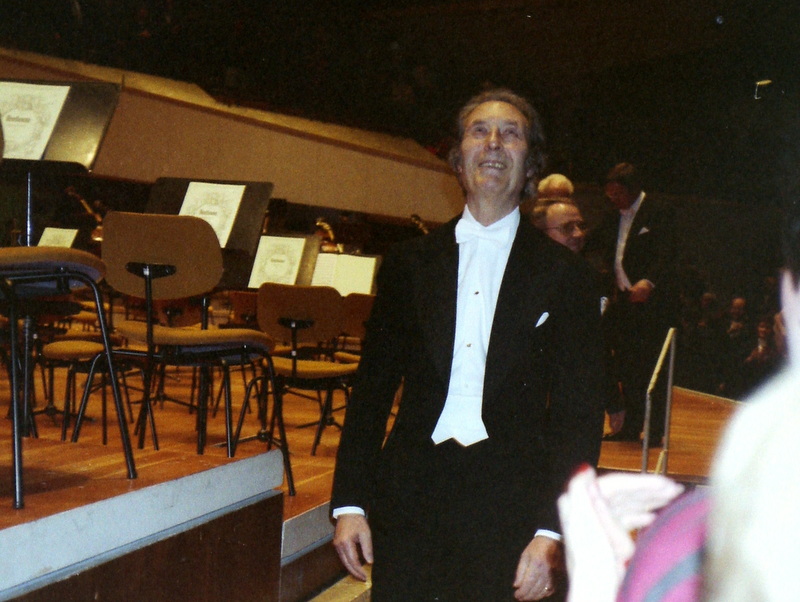

しかしながら、この時はホールの音響なんかより、ベルリンフィルの演奏とジュリーニの棒のマジックには心底やられてしまった。ベートーヴェンの演奏で、あれほど艶めかしく、つややかな音の波間のきらめきのような光を感じたのは初めてであった。そして、こんな夢心地の境地を体験できるとは予想もしていなかった。

ジュリーニは1楽章をそれほどテンポも遅くなく開始し「何が始まるの?」と言うくらい、厳かで神々しくもあり、推進力ある始め方であった。柔和な表情のジュリーニさんと演奏の厳しさのギャップをとても大きく感じた。後半は徐々に遅めになってはいくがリズミカルな音つくりで全く飽きさせない。もちろん弛緩もしないし、筋肉質に感じるくらい強面ながら、音楽は歌っている。指揮するジュリーニさんの姿は棒にメリハリはあるが、身体は少し揺らす程度で淡々とされていた。

そうした中で演奏するベルリンフィルのつややかな音は3楽章が白眉であった。素晴らしいアンサンブルによる金色の音のさざ波、ピチカートは金粉が舞うかのように音が美しかった。

ベートーヴェンの音楽、特に第九はどうしても人類万歳的なイメージがつきまとってしまうが、この時の演奏はそのようなお題目的なものとはまったくもって無縁。当時の自分の日記には「この3楽章の演奏を聴き、ジュリーニのいつくしむように紡がれる音から、力強さの象徴のようなベートーヴェン像が崩れ、人類万歳ではなく、大自然を感じた。これからベートーヴェンを聴き直すのが楽しみ。」と結んでいる。

この録音はCDが発売されている。どうも翌年1990年にも録音して編集したようで「Recording: Berlin, Philharmonie, 2/1989 & 2/1990」と録音が2年にわたって表記されている。このディスク、当日の演奏で感動した3楽章については、かなり忠実に録音されていると思う。

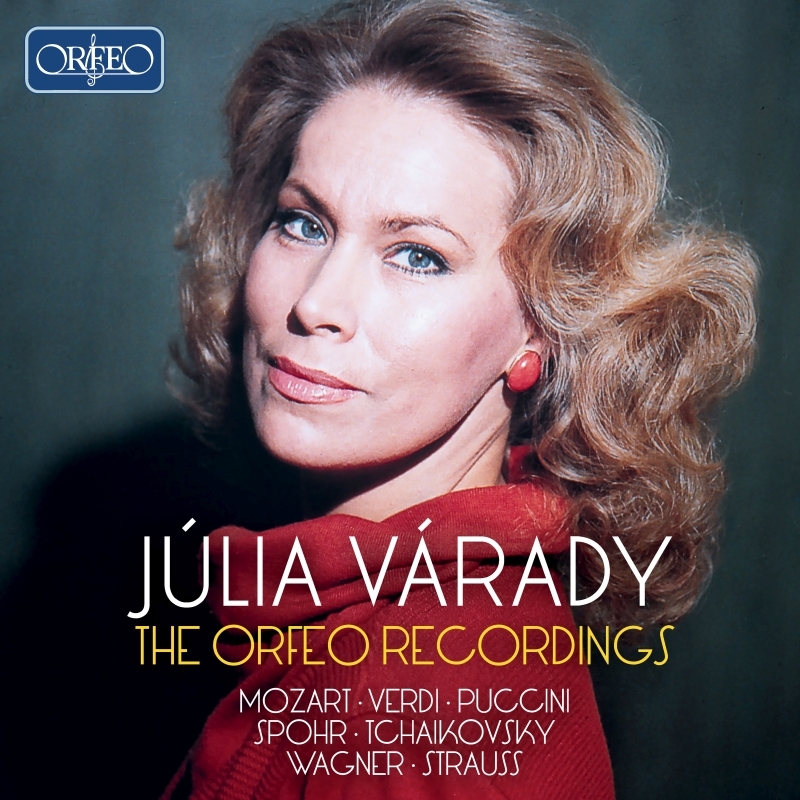

しかし、1989年に実際に演奏を聴いた際と大きく異なる点もある。それは4楽章のユリア・ヴァラディのソプラノパートの部分。この時のヴァラディの声量はとてつもなかった。片鱗は感じられるが、とてもディスクにあるようなバランスではなかったし、声はとても透明であった。

日記には「ヴァラディの凄まじかったこと!合唱団とバトル状態で合唱がかすむほどであった」と記してあり、あのゴージャースなソプラノの声が合唱を飛び越え耳元に爆音のように響き続けた。こんな声量はオペラでも未だに体験したことはない、1人の声楽家の本気の声とはこんな凄いのかと思うほどであった。

ジュリーニもそれを制することもなく、存分に彼女を2夜とも歌わせていたから、納得の演奏だったのだろう。ただディスクからはそのような音は聞こえず、再生上問題あるので作為的な処理をしたのだろう。でも、今でも思うのだが、ジュリーニのお得意の「カンタービレ」とはこういうことだったのかと思う。バランスを多少欠いてはいたけれど、音楽とは歌わせてなんぼなのだ、と。

そのジュリーニも2005年6月に亡くなってしまった。この夜の演奏会は自分のマイルストーンになっており、「カンタービレ」と言う音楽の本質を表す言葉の意味をジュリーニに教わった忘れえぬ一夜である。

翌日16日はSバーンにのって東ベルリンに行った。25DMの強制両替をされられ、東ベルリンに入ると西側の外貨をほしがる人が群がってきた。東ベルリンの建物は色調が落ち、暗い雰囲気。ペルガモン博物館など主要観光地を巡って帰路につき、その足で2夜目のベルリンフィルに行った。

2夜目の座席は向かって左の舞台の真横2列目の席であり、指揮するジュリーニがよく見えた。ベルリンフィルのアンサンブルに快感をおぼえつつ、指揮台を見ると、ジュリーニは目をつぶて柔和な表情で指揮棒を振っており、4楽章では合唱とともに唄ってもいた。

日記には当夜のほうが演奏が良かったとある。この天にも昇るような演奏を2度聴いた至福のベルリン滞在であった。そして、この日の夜はコンサート余韻にひたることなく、すぐに夜行列車に乗ってアムステルダムに向かった。

1989年2月15日

1989年2月16日

Beethoven:Symphony No. 9

Conductor Carlo Maria Giulini

Sopran Julia Varady

Mezzosopran Margarita Zimmermann

Tenor Reiner Goldberg

Bariton Siegfried Lorenz

Ernst-Senff-Chor (E. Senff)

Berliner Philharmoniker

ベートーヴェン:交響曲第9番

指揮)カルロ•マリア•ジュリーニ

ソプラノ)ユリア•バラディ

メゾソプラノ)マルガリータ・ツィンマーマン

テノール)ライナー•ゴールドバーグ

バリトン)ジークフリート•ローレンツ

エルンスト・ゼンフ合唱団

ベルリン•フィルハーモニー管弦楽団

● ベルリンフィルハーモニーを四半世紀ぶりに再訪

2014年にベルリンフィルハーモニーを四半世紀ぶりに再訪した。この時はベルリンを起点に鉄道とオートバイとで旧東ドイツを巡ることにしていたので、都度ベルリンに戻り、3回ベルリン・フィルを聴くことができた。最後の公演はシーズン千秋楽で常任指揮者のラトルさんが登壇する。当然、チケットは遙か昔に売切れて、この時も当日券を求めることになった。ここで25年前とまたもや同じ経験をした。

ベルリンフィルのボックスオフィスには公演当日の14時半に到着した。すると前に並んでいるご婦人が「当日券の発売は15時からだよ」と教えてくれる。彼女も自分と同様に当日券を狙っているとのこと。

15時に受付窓口が開き確認すると、やはり本日のチケットはソールドアウトでキャンセルチケットもない。18時半から追加席として24席分発売するから、とのこと。

何時くらいに戻って並べはよいか尋ねると「もう1人あそこに並んでいるよ、でもまだまだ時間は先だからね」との返事。確かに3時間半前でまだ1人しか並んでいないのならと、近くの美術館に行き、16時半に戻ってきた。

すると20名弱くらいに行列は増えているではないか。「まずいまずい、やっぱり今日は人気あるなぁ、シーズン最終日だし」と思いつつ、自分もすぐに並ぶ。すると隣のオーストラリア人と雑談になる。彼は安い立ち見席を狙っているとのことである。

そうこうしている内に列がくずれて、何人かが窓口でチケットを入手している様子。「あれ?!」彼の知人も買っているので「どうしたのか」と尋ねると残券が出たらしいとのこと。

15時に訪れた同じ窓口に行き「追加席の発売は18時半じゃないのか?」と問うと、(しまったという顔をして)慌てて最後チケット1枚を出してきた(笑)。112ユーロと高額席で、オペラでも払ったことのない金額なのだが、本日の奏者である著名指揮者2人分(ラトル+バレンボイム分)では仕方ないと考えて購入に踏み切った。

おかげで困難と思っていたチケットが早々に入手できたので、再び美術館に戻り、夕食もレストランでしっかりとってコンサートに伺うことができた。久しぶりの当日券入手体験となり、早い時間にチケットを入手できたとは言え、やはり旅先で長時間を並んだり、入手できるか気をもんで過ごすのは苦痛であるから、なんとも運がよかった。

ちなみに、ベルリンフィルのチケットをオンラインで購入すると、10年を経ても購入履歴が価格や座席情報含めて見ることができる。この時の為替は138円近辺、今だと為替は1.2倍くらいなってしまっているが、チケット価格自体はさほど値上がりしていないようだ。

この年は、当日券を買ったラトルさんを含めて、ビシュコフさん、ドゥダメルさんの3公演のベルリンフィルの演奏を聴いた。

・ビシュコフさんの絶品中の絶品、シューベルトのグレート

マゼールさんとベルリンフィルの組み合わせをとても楽しみにしていたのに、彼は降板となってしまった。そして、この翌月にお亡くなりになられた。それで、この日はビシュコフさんが登壇。ベルリンフィルともなると交代指揮者には事欠かない。

前半はRシュトラウスの「ドン・キホーテ」。ビシュコフさんは相変わらずお顔に似合わぬ端整な音楽作り。前回、彼の指揮で聞いたのはカーネギーホールでのケルンWDR交響楽団「英雄の生涯」だった、その時はたいへんよかったのだけど今回は安全運転。ちょっと色気や躍動感に欠ける。シュトラウスはむせかえるような高貴な香りや時にギラついた鋭利な旋律なんかがブレンドされていくのが面白かったりもするので、今回の演奏では、そんな醍醐味が半減してしまった。降板したマゼールならもっと色彩感ある演奏だったろうに、ちょっとそこは悔やまれる。

しかし、後半は一転して絶品の極みのシューベルト8番(グレートのほう)。ビシュコフもうってかわって、暗譜でにこやかに、時折奏者に任せ指揮棒を下ろしてすらいる。演奏する方も、さすがベルリンフィルで室内楽を奏でるようにアンサンブルはしっかりしつつ、弱音から強音までの抑揚が見事。実は、この交響曲グレートは繰り返しが多く演奏時間も長いので苦手だった、が、こんなに楽しい曲だったとは、と今では曲の見方も一変。こういったことがあるから生演奏に触れるのは大事だと思う。

2014年6月4日

Berliner Philharmoniker

Semyon Bychkov (replacing Lorin Maazel) Conductor

Richard Strauss : Don Quixote

Franz Schubert : Symphony No. 8 in C major Great C major

H rechts Row 4 Seat 13 6. Preisgr. Web Normalpreis 66,00€

・ドゥダメルさんの天井が落ちるかと思う爆演のマーラー3番

翌週はヤンソンスさんが降板、前々年にパリのシャンゼリゼ劇場でマーラーを聴いてイマイチだったので、是非再度聴きたかったがかなわなかった。彼もこの数年後に急逝してしまい、2度と聴くことができなくなってしまって、たいへん心残りである。

ただ、登壇をしたのが飛ぶ鳥を落とす勢いのドゥダメルさん。それにしてもマーラーの3番をいきなり代役でベルリンフィルで振るとは勇気がある。自分の表向きの感想はこんな感じだった「金管楽器の炸裂含めてよく鳴らす鳴らす、ホールの天井が落ちるかと思った。ドゥダメルと同じ年齢の時に書かれたマーラーの3番、若さと青さが汪溢し相性のよさを感じる。また、強者揃いのベルリンフィルのメンバーをあそこまでドライブかけてがむしゃらに弾かせる手腕はたいしたものなんじゃないかと。」

ただ、ちょっと微妙に感じたのはオーケストラのメンバー各々が張り合っているかのようで、聴いているほうが息苦しくなってしまったこと。ベルリンフィルは個々がスタープレーヤー化しているからかもしれないが、前週のシューベルトはこういったことは感じなかったので、ヤンソンスさんが振ったら違ったのかもしれないと、ふと思ってしまった。

しかし、演奏が完璧(アンサンブルが揃い、音がはずれたり一切しない)と言うのは魔物で、聴く方もその完全無欠っぷりの刺激度にとりつかれてしまう。演奏する方もスポーツ競技のように皆さんでテクニックをフルにだして、気分よく全力疾走している感じになるのかもしれない。

そんな演奏だったので、終楽章の弦のアンサンブルなんかで、息も絶え絶えな弱音を揃えちゃうし、こんな演奏はベルリンじゃなきゃ聴けないって場面はいくつもあった。合唱がこのオーケストラとあわさると、それこそ天上の音楽。そもそも海外オケで合唱団までひっぱってきて、この大編成のマーラーの3番を日本で聴けるなんてことはないだろうから、それだけでも満足すべきなのはよくわかっている。

ただ、ちょっともやもやを感じたのも事実。直前にドレスデン、ライプツィヒをまわっていなければ感涙していたかもしれない。呼吸をあわせながらも音が微妙にずれて混じり合って、音楽を奏でるドレスデンやライプツィヒのような音楽が素晴らしかっただけに、そう感じてしまうのだろう。

今日のベルリンフィルのようなきらびやかで派手な演奏はクリスマスとか大晦日にはよいかもしれないが、定期公演で日々触れる音楽としては如何なものかと感じた一夜であった。ちなみにドゥダメルさんの演奏解釈はけっして斬新というわけでもなく、わりかし古風なマーラー演奏の範疇に入るのではなかろうか。楽器間のバランスがくずれるギリギリまで良く鳴らして、盛り上げて、一方の節回しはオーソドックスであった。

更に終演後にまいったのは、かなり間の悪いフライング握手がパチンと一回あり、一瞬、会場内に顰蹙の空気がただよったこと。更には各奏者へ盛大な拍手が延々と続く、オペラ終演後のプリマドンナへの拍手のようで、これまた食傷気味。観客喜びすぎで、自分は比較的拍手をゆっくり始めるほうなのだが、なんと横の女性に「なんで拍手しないの?」と怪訝そうに顔をのぞき込まれたりもした(笑)。会場は大騒ぎで、たしかにダイナミックな演奏ではあったけど、ベルリン市民はしゃぎすぎだろ、とも。

そんなことを書きつつ「頭は冷めてても、身体で聴いてしまった分は興奮冷めやらずで、実はしばらく寝つけなかった」と日記は結んでいる。ちなみにドゥダメルさんは大好きです。パリで聴いたLAフィルとのヒッチコック「めまい」が忘れられなく、これをもう一度聴けないだろうかといつも思っている。

2014年6月12日

Berliner Philharmoniker Gustavo Dudamel

Harrison Birtwistle : Dinah and Nick’s Love Song

Gustav Mahler : Symphony No. 3 in D minor

Gustavo Dudamel (replacing Mariss Jansons) Conductor

Berliner Philharmoniker

Gerhild Romberger Mezzo-Soprano

Ladies of the Rundfunkchor Berlin

Tobias Löbner Chorus Master

Boys of the Staats- und Domchor Berlin

Kai-Uwe Jirka Chorus Master

E links Row 7 Seat 5 4. Preisgr. Web Normalpreis 64,00€

・シーズン千秋楽で常任指揮者ラトルさんのメタモルフォーゼン

最初はアイヴス「答えのない質問」、そのまま休みなくラトルさんはR・シュトラウス「メタモルフォーゼン」を開始。今回の旅でベルリンフィル3度目、降板続きだったが3度目の正直でラトルさんご本人の登壇でほっとする。

そして、やはりラトルさんは格が違った。弦楽器の金粉が立ち昇るような輝きと幾重にも重なる響き、これぞベルリンフィル!という音がする。四半世紀前、ジュリーニの指揮で聴いたベルリンフィルの音は健在でとても感動した。同じベルリンフィルによるシュトラウスの演奏でも、指揮者によってここまで異なるとはと感じ、2週間前にドン・キホーテを振ったビシュコフさんは形なし。

後半はバレンボイムさんをソリストに迎えてのブラームスのピアノ協奏曲1番。こちらはいただけなかった。バレンボイムさんは体調不良か練習不足かミスタッチというか指がまわっていない。これで音をはずさないベルリンフィルを向こうにまわして演奏するのだから、ちょっと難がある。

ところどころピアノの音色はとても綺麗なのだけど。ラトルさんは懸命にバレンボイムさんに華を持たせている感じで、伴奏は凡庸ながらホールをメランコリックな雰囲気を充満させ、なかなかである。

しかし、3楽章は破綻するんじゃないかとヒヤヒヤした。バレンボイムさんが走って、ラトルさんが必死にあわせているように見え、バレンボイムさんは指は回り始めたが、1楽章で綺麗だった音色も冴えず、盛り上げているが雑な印象、その分私は感動が少なかった。まあ、これも生演奏の醍醐味だから仕方ない。

今夜は絶品のシュトラウスを聴けたのだから良し、としようと思った演奏会だった。やはりコンチェルトは定石通りプログラムの前半に持ってきて欲しい。バレンボイムみたいな大御所だとトリ扱いは、しかたないのかもしれないけれど。やはり後半はシンフォニーで指揮者の解釈を楽しみたいものだ。

ちなみに、観光客が多い為か、バレンボイム人気故か、ブラームス終演後は拍手喝采でスタンディング、こんな演奏でそこまで盛り上がるとはお客もちょっとどうかしている。昨夜のマズーア/ベルリン放送響のように、しずしずと拍手がまき起こり、しまいに歓声、後にスタンディングっていうのが自然なんじゃないかな、野球観戦のような盛り上がり方は音楽会にはそぐわない。

2014年6月19日

Berliner Philharmoniker

Sir Simon Rattle Conductor

Daniel Barenboim Piano

Charles Ives : The Unanswered Question

Richard Strauss : Metamorphosen for 23 solo strings

Johannes Brahms : Piano Concerto No. 1 in D minor