千葉県には素晴らしい美術館が点在している。しかし、そのどれもがローカルすぎて交通不便、そこでオートバイツーリングと合わせ技で各美術館を巡ってみた。

房総半島のど真ん中、高滝湖の湖畔で才気走った企画が目立つ市原湖畔美術館、写実絵画専門で建物も評判のホキ美術館。

そして、DIC川村記念美術館は見事なレンブラントの油彩に、現代アートの巨匠マーク・ロスコとサイ・トゥオンブリーに展示室がまるまる一部屋あてがわれ、作品と建物が調和を織りなす贅沢な美術館であった。

● 市原湖畔美術館

● ホキ美術館

● DIC川村記念美術館

● 美術館まわりの拠点とした九十九里

● 市原湖畔美術館

「市原市水と彫刻の丘」として建てられたアートスペースを2013年にリニューアルした美術館。そもそもが回遊性の高い建物だったようで、館内の少々入り組んだ導線をたどって作品を見て回るのが楽しい。また、このリニューアルにより開放感がもたらされ、建物手前の屋外に面した広いワークスペースやミュージアムショップ、それらと屋内展示室を循環するスペースの対比も見事である。

この美術館は企画展がいつも素晴らしく前から訪れてみたかったのだが、今回美術館のある場所を調べて驚いた。千葉県の美術館の中でもとりわけ不便な立地で房総半島のほぼ真ん中の山の中にある。通常のアクセスは小湊鐵道の高滝駅から徒歩になるのだろうか。今回はツーリングがてらオートバイで訪れた。この辺りは風光明媚で綺麗に舗装された道路が快適なツーリングをもたらしてくれ、よい小旅行となった。

訪れた時は企画展は『メヒコの衝撃―メキシコ体験は日本の根底を揺さぶる』を開催中であった。

まずは、渋谷駅にある岡本太郎『明日の神話』の下絵がお出迎え、川崎市から借りてきたもののようで初見である。この下絵は数枚ある中でも一番大きなものらしい。渋谷の作品は長らくメキシコで行方不明になったいわく付の作品だし、岡本太郎自身は何度もメキシコに行っており、お出迎えの展示作品としてふさわしいものなのだろう。

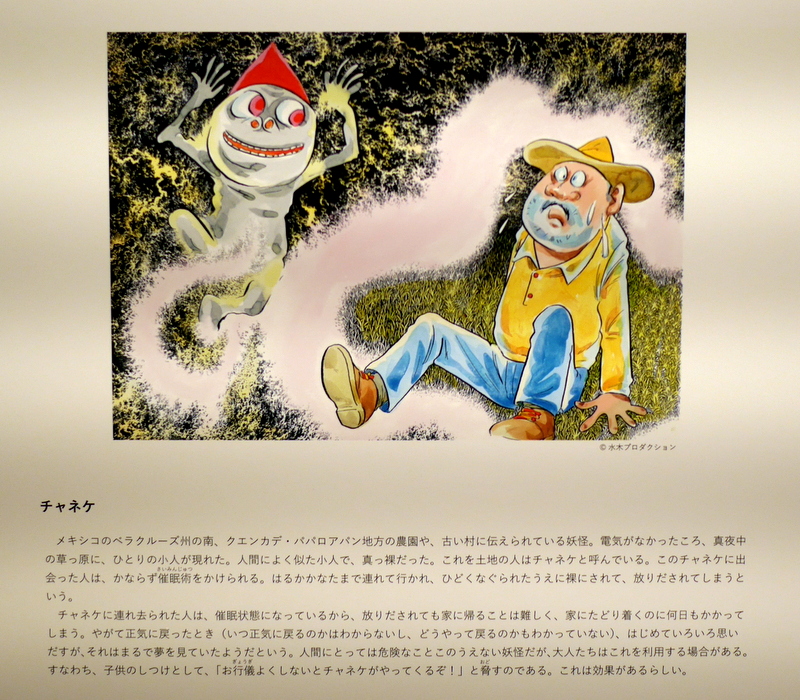

そして、次は水木しげるのメキシコ仮面コレクションの展示。お面の顔に動物や昆虫が配され、とてもユニークで楽しげ。あわせて人形も飾られていたがこちらは怖いはず異形の姿が独特の配色とユーモラスな造形で、どれもかわいらしい。圧巻はメキシコの妖怪の漫画と解説。よくぞ、現地で聞き取っただけの異国の化け物たちをビジュアル化できるな、とこれまた感心する。

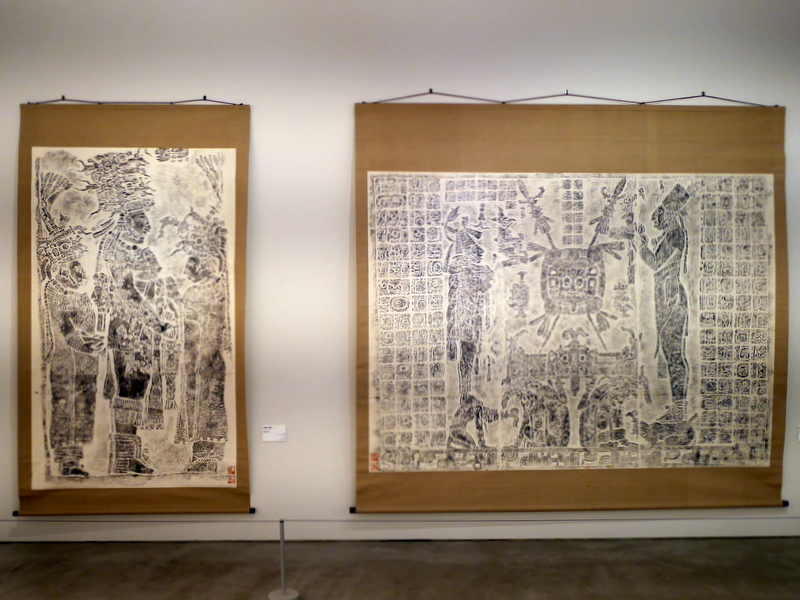

利根川光人のマヤ遺跡の拓本の展示からは、石彫を記録として残す為に、その手があったのかと感心させられた。マヤの遺跡にある石彫は暗がりにあったり、黒い石の陰影が乏しくて判別しにくいと感じたが、拓本であれば柄など文様までくっきり判別できる。

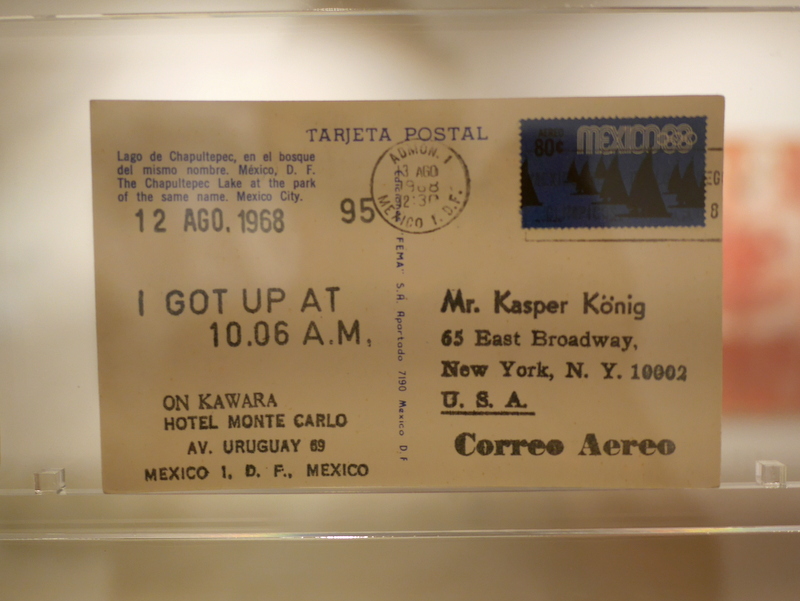

河原温の作品は、危うく見逃すところをスタッフの方が声をかけてくださり、コンセプチュアルアートの概要から、わかりやすく解説してもらい助かった。特定の知人へ送った絵はがき151枚、メキシコの観光地の絵はがき写真だが微妙に構図が異なった同じ建物などが混じり、絵はがきの裏面には日々「I GOT UP XX A.M」と起きた時間だけが刻印されている。日々の自分の存在を示しているらしいが、異国から生きていることだけを時刻とともに知らせる手法は旅好きの身としては琴線に触れるものがあった。

そして地階ではメキシコ色が横溢するスズキコージの作品群。絵に触発されたのか大きな絵画の谷間で子供が走り回っていたのが印象的だった。

この美術館は館内も自由に写真が撮ることができ、アートに触れたはしゃぐ子供にも、スタッフの方がうまくあやしたり、とてもフレンドリーで建物や企画とあいまって、親近感を覚える日本にしては珍しい美術館と感じた。

● ホキ美術館

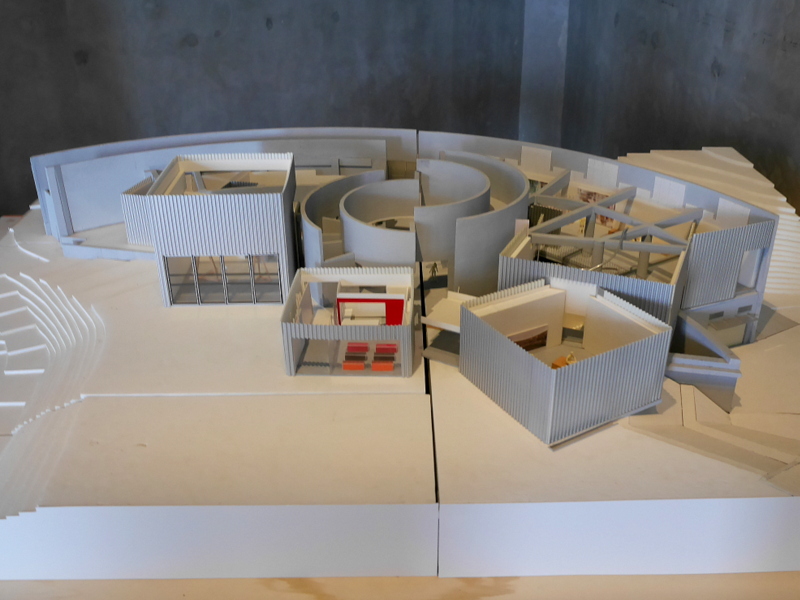

珍しい写実絵画専門の美術館、この美術館は建物がユニークなことでも知られる。こちらも少々立地は不便でJR外房線の土気駅から徒歩20分ほど、駅からはバスなどで向かうほうがよさそうだ。ただ、車で訪れる分には千葉東金道路の中野インターチェンジからすぐなので、不便は感じない。訪れると住宅街の一角に位置するように思えるが、美術館の裏手には広大な「昭和の森」が拡がるなかなかの場所である。

建物はいくつもの賞をとるほどの立派なもので、イラストの入った建物紹介のパンフレットまで用意がされている。建物には1階から入り、地下2階と3層のギャラリーを回遊することになる。細長い通路の両サイドに絵画作品が飾られ、その作品も壁に仕込まれた磁石で吊すピクチャーレールのない構造。壁や光源など配色についても、かなり配慮されており、意識的に建物を見ると工夫が随所に凝らしてあることがよくわかる。そして、ここまで絵画観賞の環境を考え込まれた美術館は見たことがない。

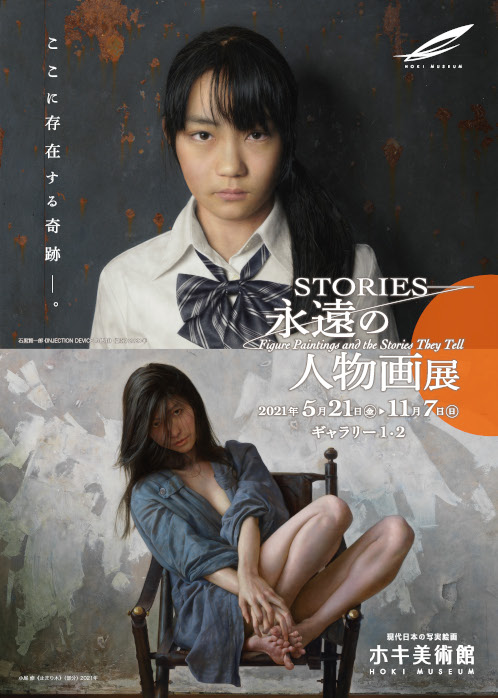

ホキ美術館は2019年の豪雨で作品共々被害にあったが、それらの被害も見事に修復され、美しい美術館は健在である。訪れた時は企画展として「STORIES 永遠の人物画展」をおこなっており、写真かと思う人物画がズラリと並ぶ。企画展は年2回所蔵品から入替えているようなので、たいした所蔵量であることもわかる。

収蔵品の画家としては森本草介、野田弘志、中山忠彦が有名らしいが、日本の写実絵画自体をまじまじと眺めたのは今回初めてのこと、名前は存じ上げないアーティストがほとんどであった。しかし、一見の価値があり、写実絵画でも各々の作品には作家の個性がしっかり存在する。

静的なもの、動的なもの、艶めかしいものから、欧州が懐かしくなるような風景画まで展示されている。それらはやはり作家の目を通しての絵画であり、やはり写真とは異なるのだ。そして、水滴や衣類のレースなど驚くべき写実描写のものがいくつもある。いくら目を凝らしても絵の具で描かれたように見えないが、確かにそこには透明な水滴が描かれている。絵画に幾度も顔を近づけて見てしまうのであった。

● DIC川村記念美術館

DIC川村記念美術館はDIC(旧大日本インキ)が運営している私設美術館。広大な庭園の中に位置し、現代アートのコレクションにも定評がある。訪れてみると美術館は広い林に囲まれ、庭園には彫刻が配置されオランダのクレラー・ミュラー美術館を思い出させた。

この自然豊かな立地の為に鉄道等で東京から向かうのは少々困難な美術館でもある。そこでオートバイで向かうことにした。地理的には四街道や佐倉のインターチェンジから降りて15分程度、車を使えば成田空港の手前なのでさほど不便ではない。高速道路をおりて、国道から細い脇道に入るとほどなく綺麗な駐車場が見えてくる。駐車場では親切な案内係の方の誘導に従いオートバイを停め、そこから林の小道を抜けて3分程度で瀟洒な美術館の建物が現れる。

受付を済ませオーディオガイドを頼む。オーディオガイドは無料で、スマホやタブレットにQRコードを用いて専用アプリをダウンロードするスタイル。このためイヤフォンの持参が必要となる。オーディオガイドはどの絵画作品の説明でも冒頭に絵の描写説明が入るのは煩わしいが、その後に続く解説は的確で特に知らない現代アーティストの側面を知る良いきっかけとなる。この作品解説の中で、マグリッドの母が入水自殺をし、その影響が絵のモチーフとして数々の作品に現れていることを初めて知るなど新たな発見も多い。

オールドマスターや近代の収蔵品の中では、レンブラント『広つば帽を被った男』が一番誇らしいようで個室が与えられている。確かに日本でここまで立派なレンブラントの作品は滅多に見られない。

現代アーティストの展示室としては、作品だけでなく展示室の装いも素晴らしい、中でもDIC川村記念美術館が誇る「ロスコ・ルーム」と「トゥオンブリー・ルーム」が圧倒的であった。

「ロスコ・ルーム」にはマーク・ロスコが、ニューヨークのレストランのために描いた作品『シーグラム壁画』が展示されている。この展示がとても渋い、美術館の最奧部に広く暗い部屋があてがわれ、錆色の大きな絵が7点、神々しくも落ち着く部屋になっている。当日は来館者が少ない日だったので、一人静かな作品に囲まれ佇むことができた。よく見るとどの絵にも描かれているのは窓枠で、この部屋は閉ざされているのか、開け放たれているのかわからない不思議な感覚に包まれる。

この部屋でのオーディオガイドの選曲がまたよい。チェコの作曲家 マルティヌー の ヴァイオリンとチェロの二重奏曲第2番 2楽章が選曲されており、これがこの部屋の雰囲気とぴったりなのだ。この部屋でこの曲を聴くだけの為にオーディオガイドを借りる価値がある。

そして、「トゥオンブリー・ルーム」も素晴らしい。サイ・トゥオンブリーによる2点の作品のために、両サイドは半円のガラス窓から光が広い展示室内に射し込む。最初に訪れた時は雨足が激しく、このガラスから森の木々が迫ってくる絶景ぶりで、静かな展示室と荒れ狂う自然の対比が見事であった。

美術館内を一巡して2度目に「トゥオンブリー・ルーム」を訪ねると、今度は穏やかな光が作品にあたっている。作品に親近感を覚え、作品と時間を共有している感覚になった。スタッフ以外誰もいないこの展示室で、持参したiPodの音楽を聴きながらトゥオンブリーの作品と部屋の雰囲気に浸ることにした。

サイ・トゥオンブリーについては、以下のブログ記事「ブランドホルスト ミュージアム(Museum Brandhorst)」をご参照ください。

● 美術館まわりの拠点とした九十九里

市原湖畔美術館とホキ美術館へは九十九里をベース(宿泊地)にしてまわった。九十九里沿岸にはランチや小休止によいスポットがあり、九十九里浜を一望できるリーズナブルな宿泊地もある。

・九十九里有料道路

別名「波乗り道路」 と呼ばれオートバイで気持ちよく流せる直線の海岸道路。ツーリングで休憩場所としては「一宮パーキングエリア」があり、どちら方向からも入れ、売店向かいの堤防に登ると入り江の海が一望できる。パーキングエリアではお土産や軽食をとることができる。

・あられちゃん家 千葉工場直売店 @千葉県茂原市

煎餅屋さんの素敵なアウトレット店。パッケージは可愛らしく、商品名は「失敗しちゃったけど」等とユニーク、興味本位で広い店内をくまなく見てしまう。どれも小さめサイズなのでお手軽にあれこれ買えて楽しい。破格値のお買い得品もチラホラと千葉土産としても便利。

・ニューラッキー食堂 @千葉県茂原市

あられちゃん家 千葉工場直売店内にある食堂。プレハブだが手作り感ある装いが楽しげ。ラーメンやそばが170円など驚きの価格設定。ソフトクリーム(50円)と冷し中華(170円)を注文。蒸し鶏や錦糸卵の具材もしっかりしており、暑い最中に美味しくいただいた。旅中の一休憩にもってこい。

・漁師料理の店 ばんや @九十九里町 不動堂

漁師が営む食堂。イワシ漁で有名な九十九里なので、鰯づくしとしてみた。イワシ刺身、入梅鰯の焼き、イワシ天重・・・。新鮮、焼きたて、揚げたての旨さで、どちらも分量多めでお腹いっぱい。スタッフの方も手際よく、お店繁盛ながら居心地の良いお店であった。

・国民宿舎 サンライズ九十九里

全室オーシャンビューが売りだけあって、夕暮れ時の輝く海は美しかった。宿泊料の割にお料理が立派で、甘い伊勢エビの刺身、油控えめながらとろける上総和牛に、サザエ壺焼きの食べ放題、加えてバイキングメニューまであり、昨今の国民宿舎はたいしたものだと感心。

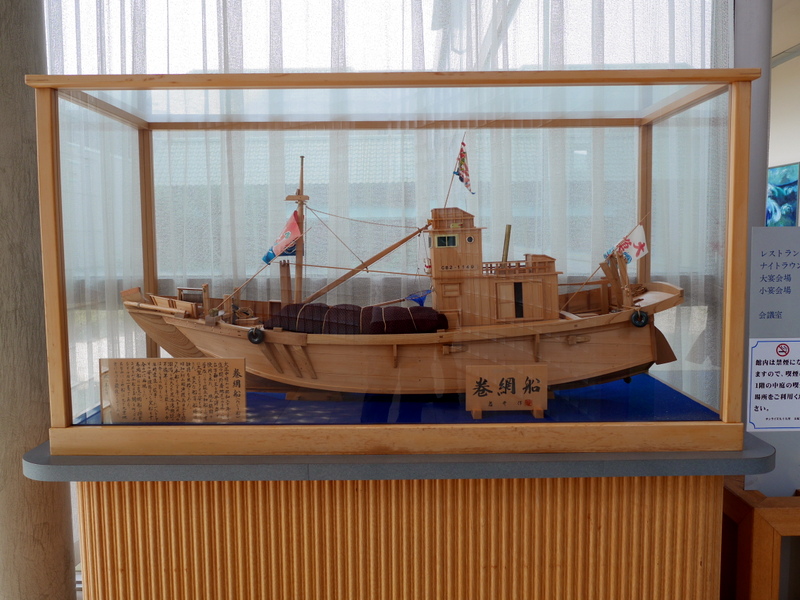

各階フロアに昔の九十九里の紹介写真がある。その昔、周囲はワラぶき屋根の村落であり、フナガタと呼ばれる漁の男衆を女衆のオッペシを助け、真冬の早朝から過酷な漁をしていたこと等がモノクロ写真で綴られる。旧式動力の焼玉機関2隻で鰯を包囲し漁獲する「あぐり船」と呼ばれる巻網船の模型も展示されている。