欧州旅行ではしばしばお世話になるDB(ドイツ鉄道)だが、その運行の不安定さゆえに苦手意識を持っている。しかし、その一方で、ドイツ各地にあるDBの駅舎はどれも魅力的で、大いに惹かれる存在である。近代的なベルリン中央駅はその構造美に目を見張らせるし、超巨大なライプツィヒ駅は圧巻のスケール感がある。ゲルリッツなどに見られる古い駅舎では、タイルの鈍い色合いや古典的装飾が味わい深く、趣を感じさせる。

その中でも、とりわけ異彩を放つのがベルリンのアンハルター駅(Berlin Anhalter Bahnhof)である。この駅は現在では廃墟となり、広い敷地にはファサードのみが残されているが、その壮麗な姿は、今なお遺構から容易に想像できる。正面の大時計を挟むように掲げられた「昼と夜」の彫像も力強く、かつての駅の威厳を物語っている。

今回はそのアンハルター駅と縁あるドイツ技術博物館を強力プッシュしてのご紹介。

○ ベルリンの駅舎あれこれ

ベルリン中央駅

動物園駅/ツォー駅

ハンブルク駅

フリードリッヒ通り駅

アレクサンダー広場駅

ハッケシャー マルクト駅

ヘルマンプラッツ駅

○ 戦前のベルリンの栄華を偲ばせるアンハルター駅

○ 機関庫だったドイツ技術博物館と『昼と夜』の彫像

○ ベルリンの駅舎あれこれ

旅をする者にとって、駅舎は特別な意味を持つ。バックパッカー時代、駅はときに宿でもあり、早朝や深夜の静寂な駅に列車が滑り込む瞬間、自然とその街の空気に溶け込んでいくような感覚があった。駅を発てば、その香りや佇まいが記憶に刻まれ、旅の断片となって残る。

以下のリンクは、かつて訪れた駅舎を記録したツイートのまとめである。アルバムをめくるように、数々の駅舎が甦る。

これまでの旅でも、とりわけドイツの駅舎は思い出深いものばかりだ。

・ゲルリッツ駅(Bahnhof Görlitz)

戦禍を逃れ、古き良き内装がそのまま残る。重厚な造りと落ち着いた色調が美しい。

・ライプツィヒ中央駅(Leipzig Hauptbahnhof)

ヨーロッパ屈指の巨大な駅。機能性と美観が見事に両立していた。

・ベルリン中央駅(Berlin Hauptbahnhof)

ガラス張りで機能美に満ちて美しすぎる駅。

そして、ベルリンの駅は歴史と縁が深い故にどの駅も時代背景と照らし合わせると趣深い。

・動物園駅/ツォー駅(Bahnhof Berlin Zoologischer Garten)

現在はツォー駅-動物園駅(Bahnhof Berlin Zoologischer Garten)はベルリン動物園の入口にあり、本当の意味での動物園前駅だが、西ベルリン時代は中央駅であり西側諸国の終着駅であった。当時の海外旅行者はここでワンストップを強いられ、壁崩壊前の初訪問時は自分もここからベルリンに入った。

・ベルリン ハンブルク駅(Hamburger Bahnhof / Museum für Gegenwart)

現在は現代美術館として活用されており、細長い駅舎を上手に活用している。

・ベルリン フリードリッヒ通り駅(Bahnhof Berlin Friedrichstrasse)

冷戦時代の東西分断の象徴のような駅であり、政治、諜報、経済が複雑に交錯しスパイ映画さながらの状況にあった。東ベルリンにありながら、西ベルリンの各方面に囲まれた立地にあった為に東側の人々が越境する際に使えるよう特異な構造に改造された。また、西側の乗客が乗り換えや国境検問の目的でのみ利用できる「西側向け中継駅」でもあった。

駅構内には検問所や尋問室、ビザ発行所などが配置され、工作員もここを行き来していたらしい。その名残として現在は涙の宮殿と言われるトレーネンパラスト(Tränenpalast)が傍らに博物館施設として残されている。

トレーネンパラストは西ベルリンへの出国検査場として使用されていた。1962年から1989年の間、東ドイツ国民が家族や友人を涙ながらに見送ったことから、この名で呼ばれるようになった。この博物館では冷戦時代の分断と監視社会の実態を目の当たりできる史跡であり、無料なこともあって見学者がいつも多い。展示では実際の検問ブースやパスポート、出入国関連の映像資料などが豊富で、当時の市民の緊張と葛藤を追体験できる。東西冷戦の記憶を風化させないための重要な文化施設と思う。

・アレクサンダー広場駅(Berlin Alexanderplatz)

アレキサンダー広場はポツダム広場と並ぶベルリンの中心となる広場で駅の乗降客もとても多い。戦後何度か改装されており、今でも賑わう立派な駅舎となっている。

・ハッケシャー マルクト駅(Bahnhof Berlin Hackescher Markt)

借りていたアパートの最寄り駅だったので、今回の旅で何度も利用したが、古いレンガの装いが郷愁を誘う素敵な駅舎だった。調べると1892年開業と歴史も古く、現在ベルリンでも当時の面影を残す駅はこことベルビュー駅(Bahnhof Berlin Bellevue)のみらしい。

・ヘルマンプラッツ駅(U-Bahnhof Hermannplatz)

ドラマ『バビロン ベルリン』のロケ地となった駅。1926年開業した後、時代に取り残されたような風情ある地下鉄駅。ベルリンで初めてエスカレーターが設置された駅でもあるらしい。地上に出るとちょっと猥雑な感じもするが、そこも良い感じであった。

○ 戦前のベルリンの栄華を偲ばせるアンハルター駅

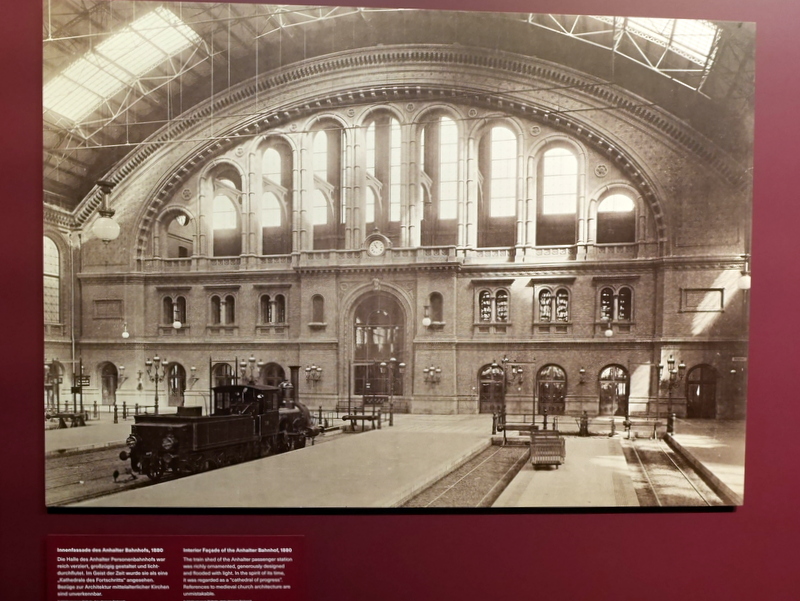

アンハルター駅(Anhalter Bahnhof)は、1880年に建設された当時、ヨーロッパ最大級の鉄道駅であり、その構内は全長170メートルにも及んだ。ベルリンと欧州各都市を結び、最盛期には1日4万人もの乗客が行き交ったという。国家の威信をかけたこの駅の落成式にはヴィルヘルム1世とビスマルクも列席し、「カイザー・バーンホフ(皇帝駅)」とも称された。

19世紀後半、欧州における鉄道の発展は人々の生活を大きく変化させた。たとえば、ベルリンからハンブルクまでの移動は駅馬車で41時間を要していたが、1846年の鉄道開通によって、わずか9時間へと短縮された。鉄道網の整備と共に駅舎が増え、蒸気機関車が各地をつなぎ、景観も土盛りや橋梁、トンネルによって一変したという。

しかし、栄華を極めたこの駅も、1943年の連合軍によるベルリン空襲で壊滅的被害を受ける。戦後は応急処置が施され、一時的にプラットホームのみ使用されたものの、立地の悪さが致命的だった。戦後のベルリンは東ドイツの中の飛び地として連合国によって分割統治され、西ベルリンに位置したアンハルター駅は東側に囲まれた形となり、鉄道網の要衝としては機能を失った。

このため、長距離列車の発着は停止され、駅舎も再建されることなく、1952年に完全閉鎖。1959年には正面のファサード部分を除き、爆破解体された。現在は地下にSバーンの駅があるのみで、地上の広大な跡地は公園となり、テンポドローム(Tempodrom)という複合文化施設が建っている。

駅舎のファサードは、鉄骨を用いながらもレンガ造りの半円アーチが美しく、1400年代イタリア建築に着想を得た「ルントボーゲンシュティール(丸アーチ様式)」と呼ばれる意匠が特徴的である。

かつて駅構内は装飾に富み、広々とした造りで自然光が差し込む明るい空間だったという。中世の教会建築を彷彿とさせる荘厳さがあったようだ。

しかし、この駅には栄光の歴史だけではなく、暗い側面も存在する。1941年から1945年の間、アンハルター駅はベルリンのユダヤ人約5万5千人の移送に使用された3つの駅の一つであった。他の駅では貨車が使われたのに対し、ここでは客車が用いられた。行き先はすべて、当時チェコスロバキア領だったテレージエンシュタット(テレジーン)であった。

テレジーンは中継収容所としての役割を担っており、そこからアウシュビッツなどの絶滅収容所へ移送された。テレジーンの収容所は表向きは一般の収容施設に偽装されていたため、通常の客車が用いられたのかもしれない。

テレジーン テレジン(Terezín)についてはこちらの記事を参照ください。

○ 機関庫だったドイツ技術博物館と『昼と夜』の彫像

アンハルター駅跡のすぐ近くに、ドイツ技術博物館(Deutsches Technikmuseum)がある。この博物館は、かつてのアンハルター駅構内にあった機関庫を再利用したもので、建物は駅舎と同じく1880年に建てられている。

機関庫は駅舎ほど華美ではないが、随所に装飾的要素が残されており、当時の最新鋭設備としての片鱗を感じる。廃墟として残されたアンハルター駅のファサードに失望してしまわずに、是非この博物館に足を運び、往年のドイツ鉄道の栄光を体感してほしい。

博物館内には、駅舎正面に飾られていた巨大な彫像『昼と夜(Tag und Nacht)』が展示されている。現在、屋外にあるファサードに設置されている彫像はレプリカであり、本物はここに保存されている。

この彫像は、大時計を挟んで対に設置されていたもので、駅の荘厳さを象徴する存在だった。右側に配置された男性像「昼」は遠方を見据え、左側の女性像「夜」は視線を伏せており、その対比が印象深い。

10年前に訪れた際は、彫像は簡素な展示で、ややぞんざいな扱いを受けていた印象があった。しかし現在では丁寧に修復され、詳細な解説も加えられており、展示内容の質が格段に向上している。

鉄道と時間には密接な関係がある。この立派な彫像である『昼と夜』が大時計をはさんでいたのも、当時の時計の役割が重要だったためである。鉄道が敷かれる以前、国内には様々な地方時間があったが、時刻表の導入に伴って地方時間は徐々に統一標準化されていった。そして1893年に中央ヨーロッパ時間帯 (CET) に統合されることとなる。

つまり、当時のヨーロッパにおいて「時間」を支配していたのは、鉄道であった。人々にとっては鉄道の発展、各地との交易や往来機会の拡大、そして時刻の統一はかなり大きな出来事であったであろう。

そう考えると、人々の意識に時間を刻む象徴として、この彫像は今なお廃墟で大きな存在感をもっている。