今回、三陸海岸をバイクでツーリングした際に、東日本大震災の遺構や伝承施設を巡った。近年、施設巡りに非常に参考になるガイド誌が発行され、各地の震災伝承施設が充実していることを知ったからである。

点在するこれらの伝承施設や遺構の説明パネルなどは、2011年の震災から長い年月を経て、地元がようやく落ち着きを取り戻したためか、新しいものが多い。また、震災の反省を踏まえて整備された新たな堤防なども、工事を終えたばかりの真新しい姿であった。

○ 映画『釜石ラーメン物語』

○ 三陸各地の震災遺構、伝承施設

~久慈、田老、宮古、山田町、釜石、陸前高田、遠野~

○ 東日本大震災伝承施設を巡って

○ 映画『釜石ラーメン物語』

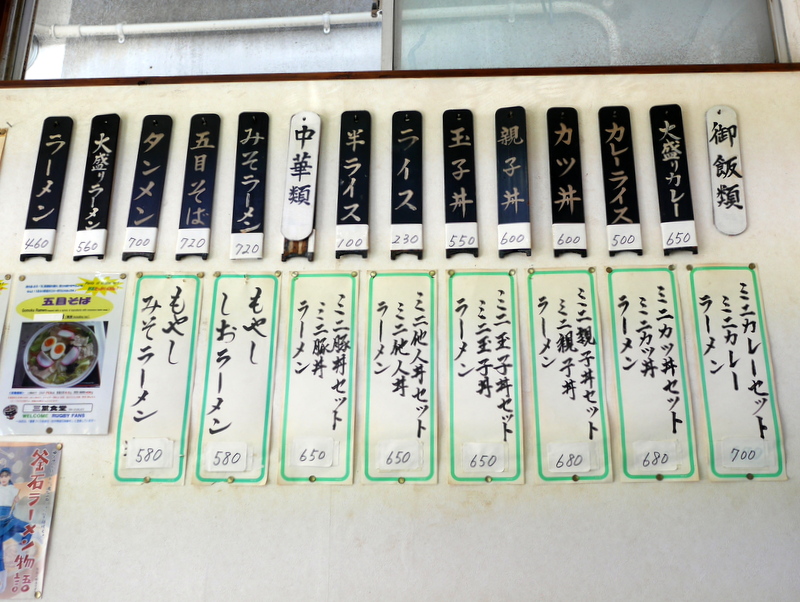

釜石でランチのための食堂を検索すると、ちょいと街中から離れたところに三重食堂というのがある。コメントによると映画のロケ地になったことがあるらしい。佇まいもよさそうだし、それならと足を運んだ。

到着してみると店先にお客が数名並んでいる。しかし「1人なら、すぐ座れると思いますよ」と並んでいるご家族が譲ってくださり、即店内に。東北の人は親切だ。

昼時を少し過ぎていたが、町から離れた立地にもかかわらず、店内はほぼ満席で人気のほどがうかがえた。いただいたのはラーメンとミニカツ丼のセット。釜石ラーメンはあっさりとした細麺で美味しく、カツ丼も丁寧につくられていてうまい。

食べ終えて店を出ると、向かいの小さな川から涼しい風、季節は秋になったことを実感した。

そして、宿に戻り、この店を舞台とした映画『釜石ラーメン物語』をアマプラで観た。

川沿いの桜をもう少し美しく撮れなかったものかと映像には少し不満を感じたが、物語を無理に大仰にせず淡々と仕上げている点がよく、久しぶりに好みの邦画であった。震災が物語の背後にあるのだが、その描き方が控えめ故に深く心に残るのだ。

映画では震災による行方不明者の死亡届を出す出さないがキーファクターとなっている。

東北各地の震災伝承施設では犠牲者人数と行方不明者人数を分けて表示されており、死亡届が出されていても行方不明は行方不明として数える配慮がなされている。この映画を観て、その理由がしっくりきた。

ちょうどテレビをつけると地元のニュースでは6歳の子供の骨が宮古で見つかり、それが震災の行方不明者であることが判明したと言っていた。遺族の真摯なコメントも出ており、その言葉を聞くと15年近く経ても震災の余波は終わっていないと痛切に感じた。

○ 三陸各地の震災遺構、伝承施設

三陸沿岸では東日本大震災の遺構や伝承施設巡りをした。

ルートは久慈-田老-宮古-山田-鵜住居-釜石-陸前高田-遠野で、4日ほど要した。

東日本大震災関連の施設巡りには参考になるガイド資料があって、以下を無料で閲覧できる。

無数とも言えるほど震災関連の遺構があるので、このガイドを見ながら外せなさそうな所を巡った。

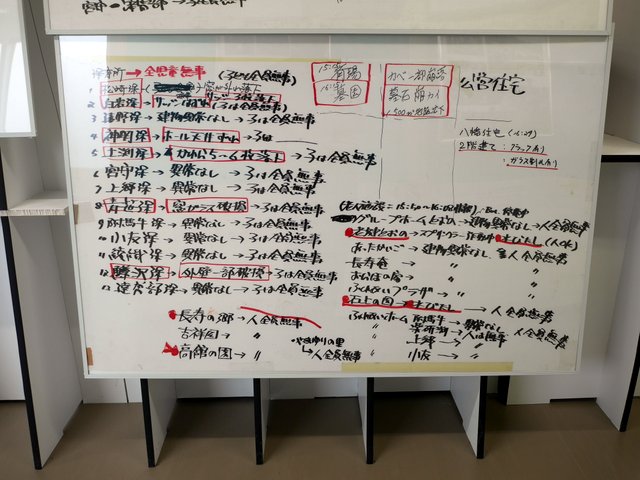

忘れないうちにまとめておこうと思って、以下に慌ててまとめてみた。特に内容の濃い施設には☆をつけている。

■久慈

・久慈地下水族科学館 もぐらんぴあ

久慈市防災展示館「あーすぴあ」なるフロアが水族館内にあり、小さいながら地下備蓄基地の被害などを知ることができる。レジ袋を三角巾に転用する方法など、災害時の具体的な対応を示す展示が印象的であった。

■田老

・☆宮古市災害資料伝承館

この地域は歴史的に何度も津波に襲われており、3重の大きな防潮堤が築かれていたことが、良くも悪くも影響を与えた。津波は想定よりも遙かに高く、防潮堤を超えて押し寄せてきたが、やはり防潮堤があることによって避難時間を稼ぐことができ、かつ初動での波の力を弱めることができた効果があったと言う。

一方で住民は津波の高さが6m程度と聞き、堤防の高さが10mあることを知っていたため、「大丈夫だ」と安心してしまい、結果として被害が拡大したという。

巡視艇「かいほ」の証言として「地震直後9分で出港した。潮引き早くて、遅ければ着底していた」とある。こういうプロ達の素早い行動も散見され、驚く。

巡視艇などが沖にいる船や停泊中の船に呼びかけて沖に船を出して難を逃れたケースがかなりあったようだ。

こういった消防や自衛隊、警察などの多数の振り返り証言が展示されており、将来の備えを欠かさないようにしていることがわかった。初めて見る映像も多く、防風林があっという間に流され、海辺をさら地にしてしまう津波のパワーには驚かされた。

付近には新しくできた田老の防潮堤があり、その屈強なできあがりも納得がいく。

・津波遺構「たろう観光ホテル」

6階建ながら1、2階は津波によって鉄骨だけになっており、見るものへのインパクトが強い。住民の要望で遺構として残されガイドツアーもあるらしい。訪問した際には外国人の旅行者の姿もあった。

・震災メモリアルパーク中の浜

昔はキャンプ場だった所をメモリアルの公園として残している。災害遺構として半壊したキャンプ施設のトイレとねじ曲がった鉄筋が痛々しい炊事場が公園内にある。

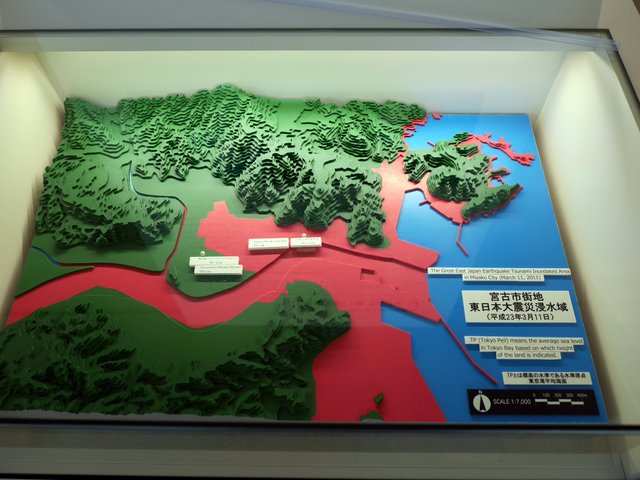

■宮古

・イーストピアみやこ(宮古市役所)

小さいながら震災のパネル展示がある。

・☆東日本大震災津波メモリアルモニュメント

宮古港付近にモニュメントがある、一見ただの公園とモニュメントだが最も有名な津波映像が撮影された場所(旧宮古市役所)である。今回、各施設で動画で幾度も見た風景なので、ここに来ると津波の大きさを実感できる。

■山田町

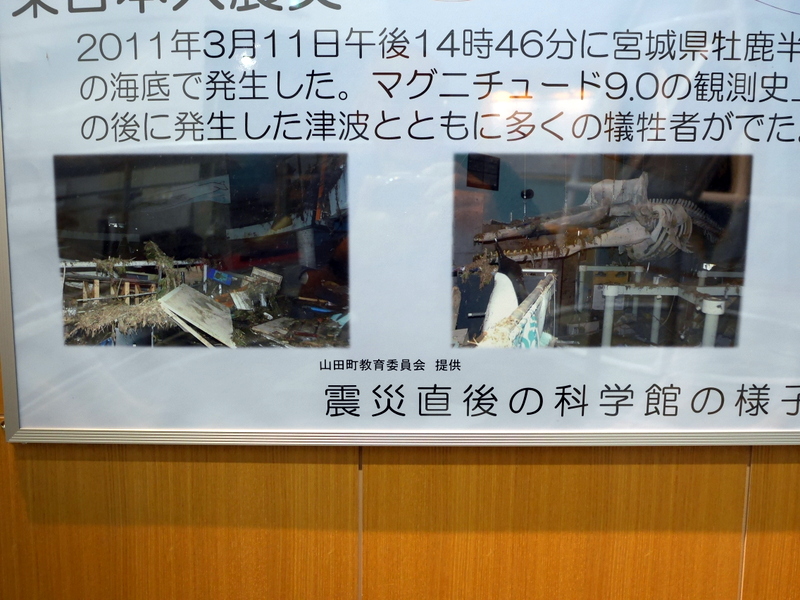

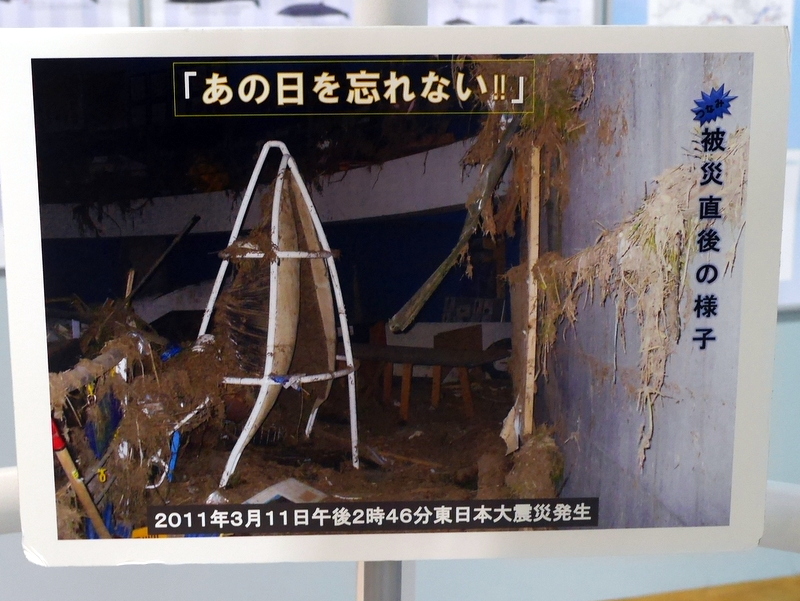

・☆鯨と海の科学館

山田湾と船越湾に挟まれており、両湾から津波が押し寄せ、科学館の建物は残ったものの8mの高さまで浸水、展示設備は全壊し、展示品や収蔵設備も壊滅状態となった。

その中で、主要展示品であるマッコウクジラの骨格標本はつり下げられていたために完全損失を免れ、時間と手間をかけて復旧された。しかし、海藻標本など7万点を含めて多くの標本を失っている。

その被害を6年4か月も要して復旧し展示を再開した。震災時の被害状況などの動画が公開されており、科学館前は瓦礫の収集所となり、科学館内は足の踏み場もない。そこからの丹念な復旧の様子には驚きと感動を覚えた。

■釜石

・☆いのちをつなぐ未来館

鵜住居地区防災センターの悲劇はこの施設で初めて知った。防災センターの名を信じて、集まった196名が2階まで達する波にのまれた。2階に逃れるも水位は徐々に上がり、つかまるところもなく天井に達するまでとなったという証言を読むと息が苦しくなる、あまりに酷い惨状でいたたまれない。

また、当日の津波警報は地震発生の14時46分直後は3m、15時14分に6m、15時30分に10mに修正されていたとのこと。予測の難しさ、楽観視してはならないことを学ぶ。

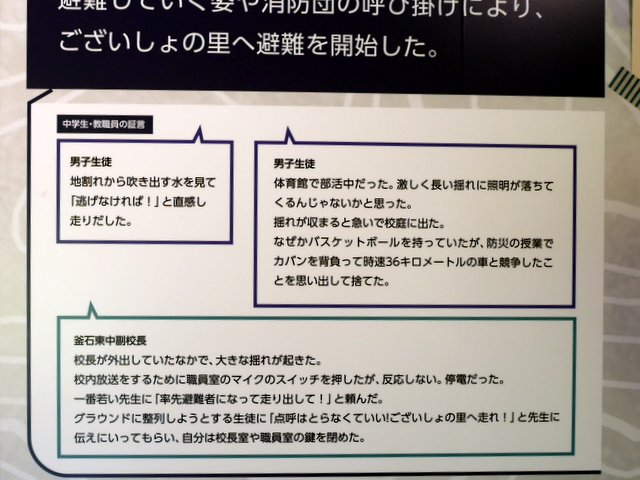

一方で、日頃の訓練の成果もあって、登校していたこの地方の小中校生は即避難し全員無事であった。点呼などを取らず、すぐさま各々が助け合いながら避難する様子は、訓練のたまものとはいえ実に素晴らしい。

これらの証言を集め、つぶさな検証や反省点がしっかりキャプションに書かれており、細かな振り返りと将来への備えがなされている。

・釜石祈りのパーク

先の鵜住居地区防災センターがあった場所、被災者の名前プレートが掲示された追悼公園となっている。

■陸前高田

・遺構「下宿定住促進住宅」

・高田松原津波復興祈念公園

・奇跡の一本松

・旧 陸前高田ユースホステル

・震災遺構「タピック45跡」(旧道の駅高田松原)

高田松原津波復興祈念公園の奇跡の一本松のベンチでぼーっと座っていたら、散歩中のご婦人が突然、昔の景色を説明してくださる。

ここは道路で、あっちにつながっていたのよ、と。

かつて見事だった2㎞も連なる松原の土手では婦人会の集まりで踊ったり、亡くなった足の悪い旦那を連れてきていたとも。

遺構となっているユースホステルの宿泊客は、往時むこうの沼でボート遊びをしていた。その向かいの廃墟となっている旧道の駅タピック45では、孫をあやしてアイスクリームをよく食べたと続く。

最後に「昔のことはよく覚えているのに、今日のことは覚えていられないのよ」と笑っておられた。

やはり、震災の爪痕は大きすぎて容易には消えない。

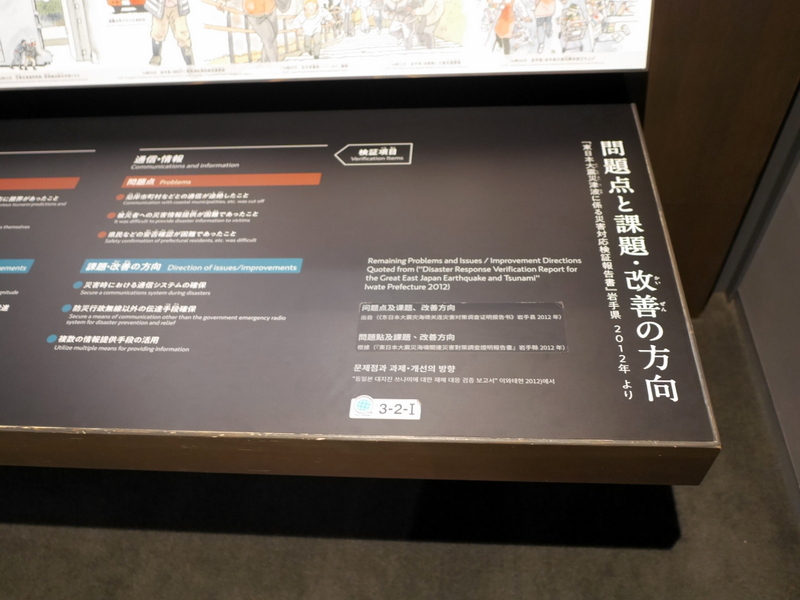

・☆東日本大震災 津波伝承館 (いわてTSUNAMIメモリアル)

もっとも展示内容が充実かつしっかりした伝承館であった。「問題点と課題・改善の方向」と名付けられた長大なパネルが続く展示があり、その内容も具体的であり、読み応えがある。

岩手県内の消防団員の殉職者数は90名で、命がけの水門閉鎖や避難誘導の際に亡くなっていることを知った。

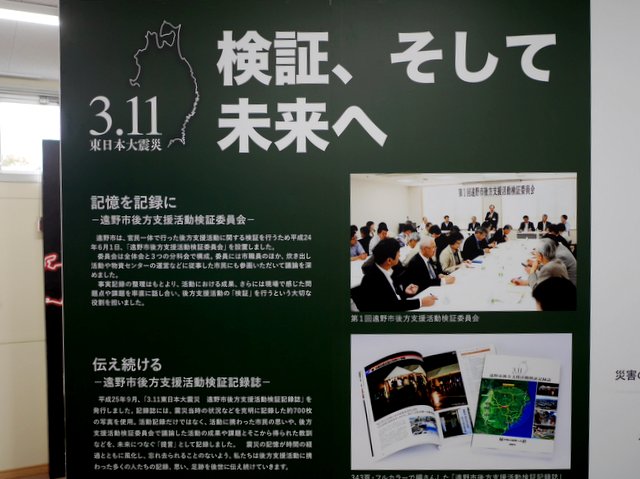

■遠野

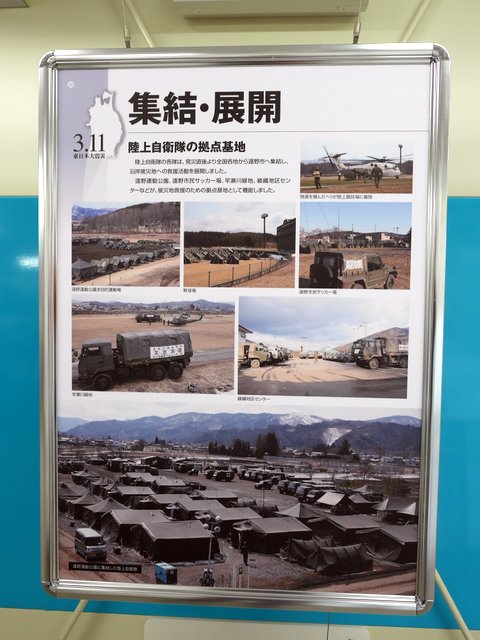

・3.11 東日本大震災 遠野市後方支援資料館

遠野市はこの地方で盛岡など内陸と沿岸の間に位置し、地震発生直後から警察や自衛隊などの救援部隊受け入れの準備をし、公園などを開放。沿岸各地の救援センターとなった。

パネル展示が中心で、訪れる人の姿はなかったが、館内は広く説明も充実しており、読み応えがあった。

○ 東日本大震災伝承施設を巡って

どの伝承施設にも、過去や他者から学び、検証しようとする姿勢が感じられる。日本人があまり得意とは思えない「反省の整理」を、どの施設もしっかりと提示しており、そのため展示内容にしっくりとした納得感がある。

これらから得た学びは将来への備えにもなるし、今でも展示製作に関わった方々の熱意とその余韻がずっと続いている。また、災害時の警察、消防、自衛隊の活躍や災害後の整備の苦労や瓦礫処理のたいへんさは、こういった資料館の証言を読まねば、心情含めてわからないものだと感じた。

伝承施設で目にすることの多かった標語「津波てんでんこ」、この地方の言い伝えで「津波が来たら、てんでんばらばらに、それぞれが高台へ避難せよ」という意味である。東北のこの地方では子供から大人まで誰もが知っている標語らしい。学校では、日頃から津波の避難訓練をおこなっていたようで、子供も教員もこの言い伝えを守りながらすぐに避難行動にうつせた。そのため、登校していた生徒たちは誰よりも早く避難し、全員が助かったという。

震災の伝承施設を巡ると、こうした例からも、人々が受け継いできた伝承の力の大きさを痛感した。どの施設にも被災した方々の証言が動画やパネルなどで展示されており、そこから当時の状況を個別具体的に知ることができる。そして、これらを見聞きしていると、当時の状況がありありと自分の中に入ってきて、危機の際にどう行動すべきか、その具体的な手がかりを学ぶことができる。

こうして伝承から学べることは非常に多く、当事者の言葉は胸に迫り、否が応でも心に直接刻まれる。そして、これらの伝承のキャプションや映像の中でも特に記憶に残ったのは、被災した人たち救援に赴いた方々の声であった。先に記した岩手県内の消防団員の殉職者数は90名とあったように、被災時に多くの方が命をなげうって救援に向かった。

旅を終えた後、伝承施設で見かけた書籍を2冊取り寄せて読んでみた。

・消防団の闘い: 3.11東日本大震災 日本消防協会

・ナース発 東日本大震災レポート ―ルポ・そのとき看護は 日本看護協会出版会編集部

いずれも、震災の渦中に身を投じた人々の証言である。消防団の方々は避難する人の波に逆らって迫り来る黒い壁のような津波に向かって救援に向かった方々であり、ナースたちは余震が続く中で不眠不休の救援医療に入った方々である。とりわけ福島の原子力発電所の事故でメルトダウン(炉心溶融)がささやかれ放射能汚染による極度の不安がある現地に救援に向かう際の証言も載っている。被爆者医療の専門家である長崎病院のナースが自らその渦中への応援に名乗り出たのだ。

自分の家族や身内が被災している中でも救援にいそしみ、文字通りに命をかけて現場に入って奮闘しており、その様に驚きと感動を覚える。そして、どの証言も日が経ってからまとめられているためか生々しくありながらも冷静で、悲惨な状況をあますところなく伝えてくれる。そして、救援者として客観的な目線で書かれたものも多くあり、当事者とは別の目線で当時の現場を伝えてくれる。

原発事故といえば、三陸海岸に入る前に下北半島で原子力発電所のPR施設を見学した。そこでは、三陸の震災伝承館とは異なり、震災時の検証や反省に関する説明が一切なかった。原子力は安全であるというメッセージだけを発信しており、三陸の各伝承施設が示す「反省と学びの姿勢」とは非常に対照的であった。

やはり、被災を他人事とせず、より将来に備えようとする姿勢が非常に大切であると思う。現在、三陸海岸沿いをツーリングすると町々では延々と続く防潮堤の横を走るに等しい、つまり海はまったく見えない。高台から見下ろすと、美しい海岸線が広がる。しかし、町中に入るとその景色は一変する。その風景の変化は、失われたものの大きさと、そこに生きる人々の覚悟の深さを同時に感じさせた。