ドイツの交通系博物館はとてつもなく面白い。たとえば、ミュンヘンにあるドイツ博物館では、広大な館内に実物、模型、ジオラマがこれでもかと並び、来場者を圧倒する。

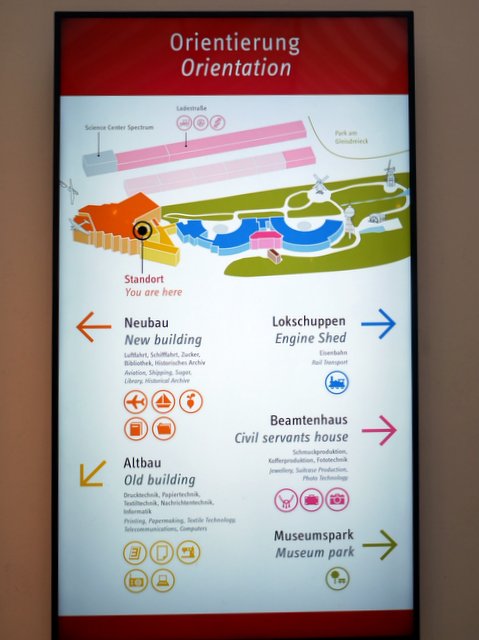

今回訪れたのはベルリンにあるドイツ技術博物館(Deutsches Technikmuseum Berlin)、こちらも同様である。広大すぎて10年前の訪問の際には、すべてを見ることができなかった。そこで今回は朝から閉館時間まで舐め回すように膨大な展示物を堪能してきた。

博物館を訪れるとまず目につくのは屋上から釣り下げられている実物の輸送機である。これは1948年から49年にかけてのベルリン大空輸で使用されたダグラスC-47で、あまりに目立つ為にこの博物館のランドマークになっている。

そして、館内には航空機が所狭しと展示されており、航空機の内部構造やエンジンの展示などもふんだんにある。とりわけジェットエンジンやロケット開発史、ベルリンに縁が深い航空機のパイオニアのリリエンタールの展示が充実していた。

○ 目をみはる航空機群の展示

・ホルテン H.II「ハビヒト」(Horten H.II Habicht)

・ユンカース Ju 52/3m(Junkers Ju 52/3m)

・ハインケル He 162(Heinkel He 162 Volksjäger)

・ユンカース ユモ 004(Junkers Jumo 004)

○ ロケットにとりつかれたドイツ人たち

○ リリエンタールと初飛行の物語

○ 目をみはる航空機群の展示

航空機の展示は機関庫だった古い建物とは別の新しい5階建ての吹き抜けのビルにある。この5階建ての上層部が航空機の展示であり、下層部は船舶関連の展示に割り振られている。

・ホルテン H.II「ハビヒト」(Horten H.II Habicht)

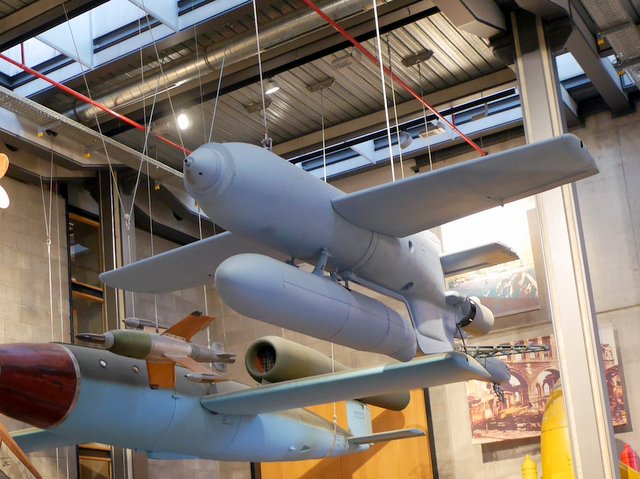

最上階の展示室に入ってまず目を引くのは、天井から吊り下げられたホルテン H.II「ハビヒト」(Horten H.II Habicht)である。これは航空史に燦然と輝く全翼機という独創的な設計の傑作機である。

人類が飛翔の夢を実現した瞬間から、設計者たちは常に空気抵抗という見えざる敵と戦ってきた。その答えのひとつとして生まれたのが、胴体や尾翼を排した「全翼機」思想であり、現代におけるステルス機開発とも通じる先見性がみられる。

1933年、ライマール・ホルテンとヴァルター・ホルテンの兄弟は、安定した直線飛行を実現する初の実用的な全翼機「Horten Ho I」を開発した。戦争終結までには「Horten Ho IX」ジェット戦闘爆撃機を含めた約12種類にも及ぶバリエーションが設計された。

展示機であるHo IIは、1937年に製造された機体である。当初はモーターグライダーとして計画され、「ハビヒト(鷹)」の名の通り多くの航空ショーや飛行コンペで活躍した。そして、1943年にはドイツ空軍による全翼機開発の実験機として使用された。

戦後、この機体はアメリカ軍に鹵獲され、ノースロップ社による技術試験用にカリフォルニアに移された後、1950年にはワシントンD.C.の国立航空宇宙博物館へ移管された。その後、1994年から修復作業のためベルリンへ帰還し、現在はドイツ技術博物館の所蔵品として展示されているとのことだ。

鋭く滑らかなそのフォルムは、ホルテン兄弟が追求した「翼のみで飛ぶ」という理想と、未来の航空技術への挑戦の結晶である。全翼という概念は、現代のステルス飛行機技術の礎ともなった思想であり、この機体はその歴史的な一頁を象徴している。

・ユンカース Ju 52/3m(Junkers Ju 52/3m)

ルフトハンザ航空の塗装がなされているが、かつてはスペイン空軍に配備されていたものらしい。525馬力のBMWエンジン3基を搭載し5000機近く製造された名機である。ドイツ国内のあちこちの博物館で見かける機体だが、実用的ながら美しく、バウハウスデザインを思い出させるジュラルミンのでこぼこした外皮はつい愛でてしまいたくなる。

・ハインケル He 162(Heinkel He 162 Volksjäger)

敗戦色が強まる中で2ヶ月半の開発期間でつくられ、1944年12月6日に初飛行したジェット戦闘機。軽金属が入手困難だったために主翼や尾翼などの大型部品は木材で造られていることを、この機体のキャプションから初めて知った。200機足らずが製造された。

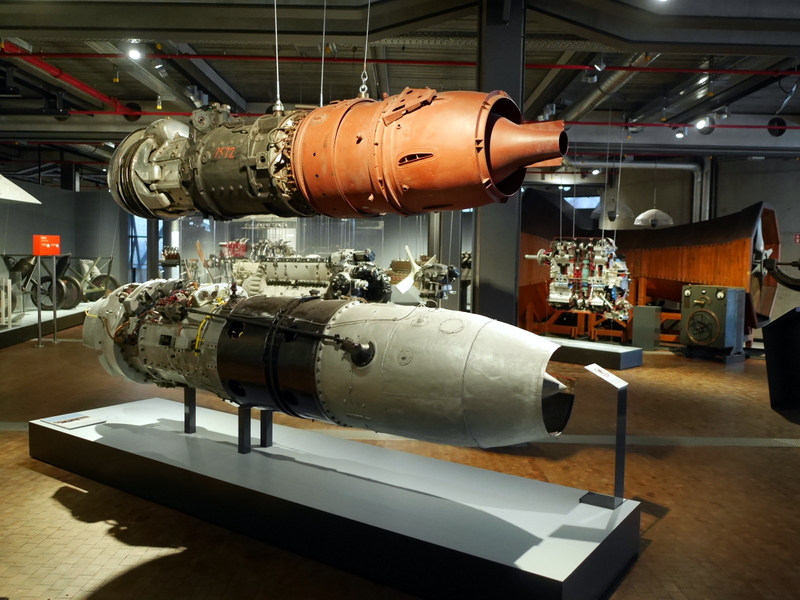

・ユンカース ユモ 004(Junkers Jumo 004)

世界で初の量産ジェットエンジン。ユンカースではジェットエンジンの研究を1936年から開始していたが重視されず、1942年に制空権を奪われたことを機に急速に開発が進められるようになり、1943年から量産体制にはいった。結果6,000機を優に超えるユモ004が生産され、主にメッサーシュミットMe262戦闘機とアラドAr234爆撃機に搭載された。

この博物館にはかなり多くの航空機エンジンが展示されているが、その中で1番目立つ位置に展示されているのがこのエンジンである。

○ ロケットにとりつかれたドイツ人たち

大戦中V1、V2ロケットのみならず各種小型ミサイルまでドイツは開発をしていた。また、ドイツのロケット開発と言えばフォン・ブラウンばかりが取り上げられるが、彼の活躍よりも遙か以前から脈々と研究がおこなわれており、宇宙旅行に魅了された多くのドイツ人たちがいたことをこの展示から知った。

最初にロケットが着目されたのは、14世紀にアジアからヨーロッパへと伝来した火薬ロケットである。燃焼ガスの反動を利用する推進手段として一部で使用されたが、精度や射程に限界があり、軍事的活用には適さなかった。そのため、火薬ロケットは主に花火や信号、海上救助用具として使われるにとどまった。

こうした中、1923年にヘルマン・オーベルト(Hermann Oberth)が発表した『惑星空間宇宙へのロケット』は、ロケットによって地球重力を克服するという物理的・工学的可能性を提示し、ドイツ国内に熱狂的な反響をもたらした。オーベルトが理論化した液体推進ロケットは、火薬式と異なり持続的な推力が可能であり、射程も大きく向上した。この思想は、1929年公開のフリッツ・ラング(Fritz Lang)監督の映画『月世界の女』にも反映され、社会的関心をさらに高めた。

こうしたロケット熱が高まる気運のなかで、ドイツで初期のロケット推進に情熱を注いだのは、学者に限らなかった。作家マックス・ヴァリアー(Max Valier)はロケットによる推進実験を開始し、1927年からはフリッツ・フォン・オペル(Fritz Adam Hermann von Opel)および火薬技術者サンダー(Friedrich Wilhelm Sander)と協力し、自動車や航空機にロケットを搭載したデモンストレーションを行った。

しかし、1930年にヴァリアーは爆発事故により命を落とし、ロケット開発による最初の犠牲者となる。更に、同時期に活動していたラインホルト・ティリング(Reinhold Tilling)はドイツ海軍の支援を受けて矢型ロケットの研究を行ったが、1933年に事故死した。ヨハネス・ウィンクラー(Johannes Winkler)も液体燃料ロケットの研究を進めたが、資金難から1932年に実験を断念した。やはり、画期的な新技術の開発には多くの犠牲があったことがわかる。

ロケット開発の中核となったのは、ベルリン北部ライニッケンドルフ(Reinickendorf)に1930年開設されたロケット飛行場である。ルドルフ・ネーベル(Rudolf Nebel)の主導により、小型液体ロケットの開発と公開実験が行われ、若きヴェルナー・フォン・ブラウン(Wernher von Braun)やクラウス・リーデル(Klaus Erhard Riedel)が技術を磨いた。しかし1932年の実験失敗後、軍部が独自に研究を進める方針を固め、飛行場は1933年に閉鎖された。それ以降はベルリン南部のクンマースドルフで陸軍兵器局がロケット技術の体系的な研究を開始した。

これと前後して陸軍兵器局より固形燃料ロケットの開発を任されたのがウォルター・ドルンベルガー(Walter Robert Dornberger)である。再軍備が進む1935年以降、軍事ロケットの開発は国家戦略の一環として本格化し、バルト海に面したウーゼドム島のペーネミュンデ(Peenemünde)に巨大な研究・製造施設が建設された。ここで開発されたA4(後のV2)ロケットは、推力25トン、射程約300km、音速超えの飛行が可能な兵器であり、1942年10月に初の打ち上げに成功した。

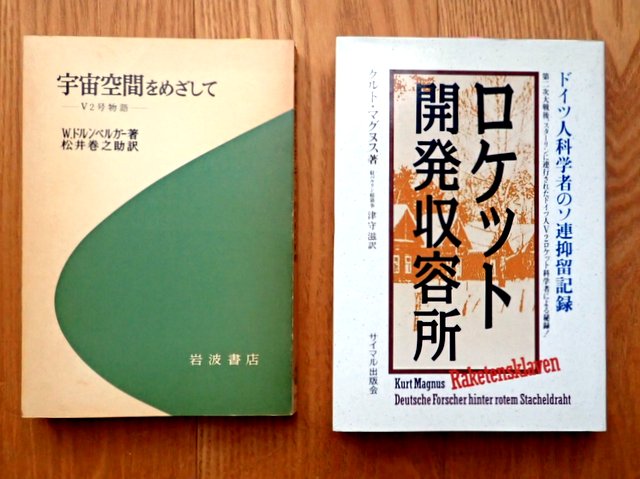

この当時のいきさつをドルンベルガー自身が記した書籍『宇宙空間をめざして―V2号物語』(岩波書店)がある。ロケット開発だけでなく基地のメンテナンスの苦労や政治的な駆け引きなどが生々しくてとても興味深い内容である。

当初は全くロケット技術に興味を示さなかったヒトラーとのやりとりは数回にもおよび、本の中ではそのやりとりを複数の章立てで記述している。その為、戦局の悪化と共にヒトラーがV2ロケットに大きな期待を託す経緯がつまびらかに描かれている。その一方でヒムラーとの確執や嫌がらせも頻繁に登場し、優れた技術故に政敵も多く開発が多難であったことを伺わさせる。

ロケット開発の経緯や関係者の背景を知る上の好著であり、フォン・ブラウンだけがドイツロケット開発の中心人物ではなかったことがよくわかる。

この書籍『宇宙空間をめざして―V2号物語』と合わせて、書籍『ロケット開発収容所: ドイツ人科学者のソ連抑留記録』も興味深い。戦後、アメリカに逃れたドルンベルガーやフォン・ブラウンとは別にソビエトに連行されたドイツ人ロケット科学者たちも数多くいた。その彼等の抑留生活を描いた本なのだが、こちらも政治的に翻弄される科学者達の姿が生々しい。

ソ連に連行されたばかりの頃はロシア人もうらやむほどの優遇された生活で終戦直後にもかかわらず贅沢な食料に加えて豪勢な住居まで提供され、モスクワに買物や観劇までできる境遇であった。しかし、その後は辺境に連れて行かれロケット開発を強制される。

その際のドイツ人ならではコミュニティの創出、ソ連当局との駆け引きが興味深い。不幸かつ過酷な状況、徹底した秘密管理など嫌な話題も多いが、知的な著者達と官僚的なソ連当局の冷静な対峙がロケット開発そっちのけで興味深かった。

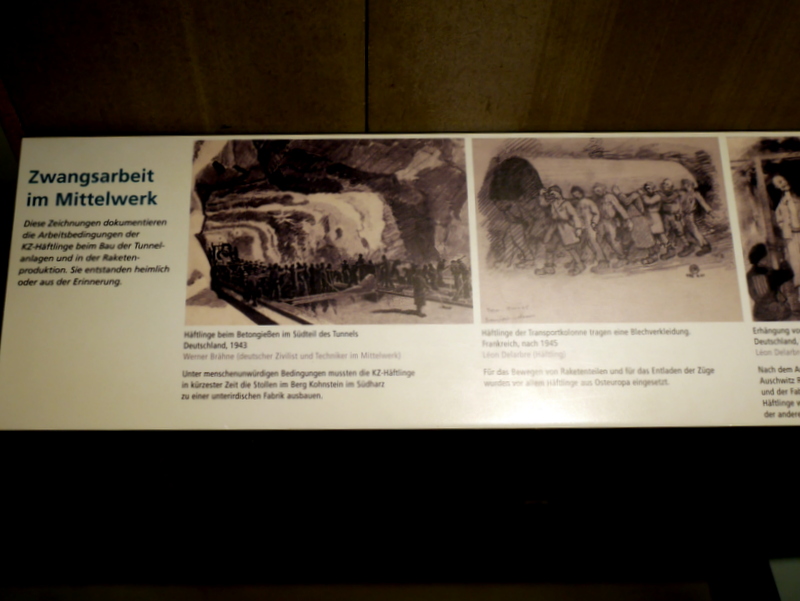

但し、ドイツ人たちのロケット開発における技術的快挙の背後には深刻な人道的犠牲も存在した。V2(A4ロケット)の量産は、南ハルツ山地の地下工場で行われ、ミッテルバウ=ドーラ(Mittelbau-Dora)強制収容所の囚人たちが極限状態の中で過酷な労働を強いられた。囚人たちは栄養失調や暴行、絞首刑など非人道的扱いを受け、ここで多くの命が失われている。

ドイツ技術博物館では、こうしたロケット開発の黎明期から戦時下の軍事利用、そして労働強制の実態までを、多数の実物展示や図面、記録資料によって包括的に紹介している。技術の進歩が必ずしも人類の幸福と結びつかない現実を、訪れる者に静かに問いかけている。

○ リリエンタールと初飛行の物語

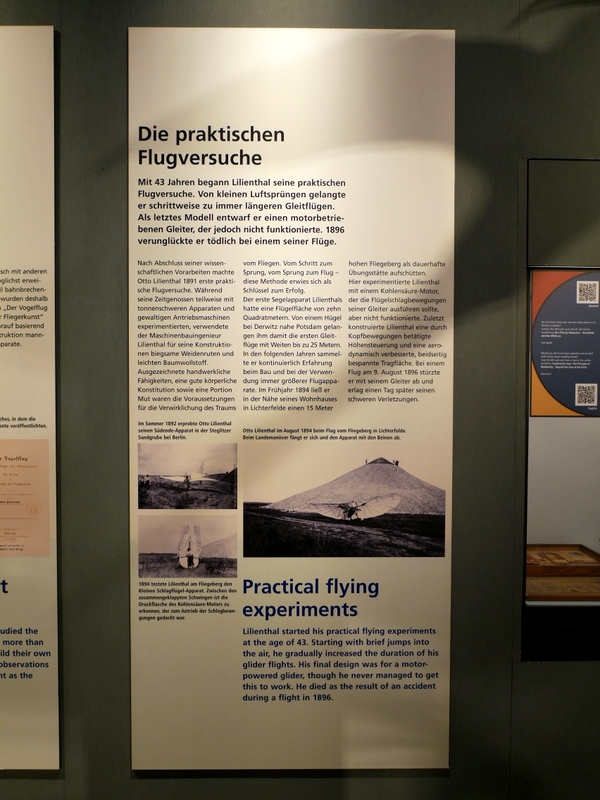

オットー・リリエンタール(Otto Lilienthal)はグライダーの生みの親、航空工学や航空史において偉大な第一歩を築いたパイオニアである。彼は、1848年バルト海にほど近いポメラニア地方アンクラム(Anklam)に生まれた。幼少期にコウノトリの飛翔に深く魅了されたことが、後の飛行研究への情熱の原点であった。

彼は1864年には高校を中退してポツダムの職業学校へ進み、1867年から1870年までベルリンで機械工学を学びながら、航空の理論にも関心を持ち続けた。

その後、リリエンタールは普仏戦争(1870〜71年)に志願兵として従軍した。その時、観測気球を何度も目の当たりにしつつも、鳥のように「自由に飛ぶ」という鳥の姿への憧れは消えることがなかった。帰国後はエンジニアとして働き、1881年には自身の蒸気機関工場を設立、発明家だった彼は小型の蒸気機関などを製造販売し経済的にも安定した為、私的な飛行研究に取り組む足場を得るようになった。

リリエンタールは、鳥の飛び方を模倣するグライダーを自ら設計・製作した。このグライダーの構造は柳の棒と綿織物を用い、軽量かつ機能的な設計であった。

1891年の夏、リリエンタールはブランデンブルク州の町デルヴィッツ近郊の丘から初めての練習飛行を行った。5~6メートルの離陸高度から、最大25メートルまでの距離を飛行に成功する。この小さなジャンプが長距離の飛行と強力な航空機製作の第一歩となる。

1891年以降もポツダム近郊デルヴィッツやベルリン郊外リヒターフェルデのフリーゲベルクで、数百回におよぶ滑空実験を遂行し、最大飛行距離は約250メートルに達した。

彼の最も有名な機体、「ノルマルゼーゲルアパラット」は1893年に発明され、1894〜96年にかけて少なくとも9機が量産された。これらは世界初の「シリーズ生産された飛行機」とされ、後の航空技術に大きな影響を与えた。

1896年8月9日、実験中に飛行中の制御を失って墜落し、翌日に死亡した。享年48歳であったが、その功績は「航空の父」として今も讃えられている。

彼はベルリン近郊で実験を繰り返したので、リリエンタール公園(Lilienthalpark)やポツダムの先の初飛行の地ダーヴィッツ(Derwitz)などベルリンのそばに関連史跡が多くある。今回はかなわなかったがいずれ訪れたいと思う。(次回に続く)