前回からの続き。イギリス / ロンドンでオートバイをレンタル(レンタルバイク)しての海外ツーリング第4弾

中世の町バース(Bath)を散策した後は、質と量ともに世界一と言われるイギリスの戦車博物館、ボービントン戦車博物館(Bovington Tank Museum)で、近代兵器技術の結晶である各国の戦車を数多眺める。そして、4000年前の遺跡ストーンヘンジ(Stonehenge)を巡り、ロンドンへの帰路につく。タイムスリップしたかのような一日。

● 薄曇りの肌寒い朝、レインスーツを着込んでバースを出発

● 辺鄙なボービントン戦車博物館(Bovington Tank Museum)

● ボービントン戦車博物館の館内は戦車の海

● ロンドンへの帰路はストーンヘンジに立ち寄る

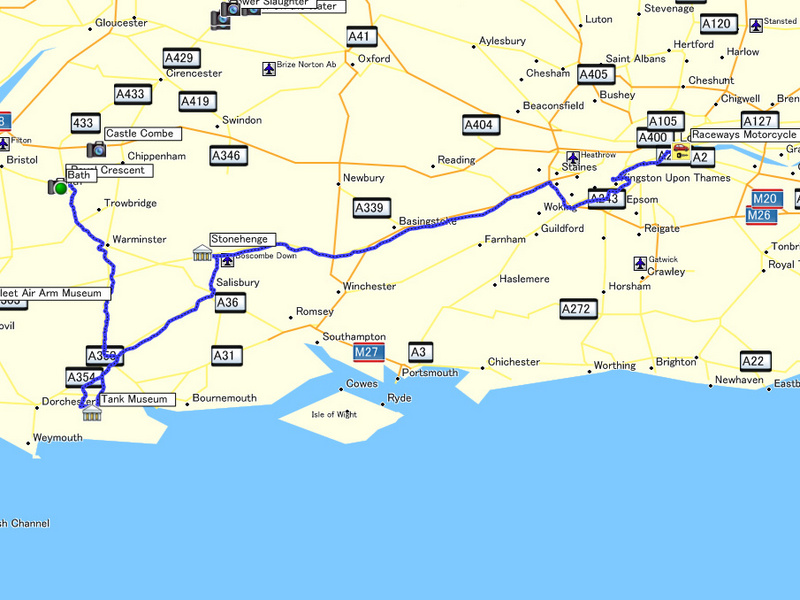

本日の行程、バース(Bath)の町中を早朝かるく巡り、南下してボービントン戦車博物館(Bovington Tank Museum)に向かう。その後は東に向かいストーンヘンジへ。そしてロンドンに戻り、オートバイを返却。青いラインが軌跡で、カメラアイコンがチェックポイント。右端はロンドン市内。なるべく渋滞を避け、市内に入らぬよう大きく迂回した。全行程345km。

● 薄曇りの肌寒い朝、レインスーツを着込んでバースを出発

早朝は道も空いているのでバースの街中を流して主だった建物を見てまわる。大きく弧を描く半円形の建物ロイヤルクレセント(Royal Crescent)、18世紀の建物で30軒の大邸宅からなる集合住宅。写真に納まらない大きな半円の形をしている。

ボービントンまでの田舎道は時折雨が降ったものの、素晴らしい景色が続く。朝霧の中に浮かぶ羊たちの群れ。低木のおかげで地平線まで見渡せる丘陵地帯。とても気持ちのよい道中であった。カーブはどこも緩やかで、高低差も少なく、快適に流して走ることができる。ラウンドアバウト(Roundabout)と言う独特の交差システムにも慣れ、車通りの少ない田舎では信号機がないことも手伝って、気持ちよく車体を倒しながら交差点を走り抜ける。

しかし、ボービントンそばの狭い道で家を運ぶトラックに遭遇(笑)。抜かすこともできず20分ほどじっと追従した。

● 辺鄙なボービントン戦車博物館(Bovington Tank Museum)

ボービントン戦車博物館(Bovington Tank Museum)に到着。ここは、なんと300両の戦車が保存されている。世界一の戦車博物館にふさわしく半端ない車輌数と保存状態。戦車の大英博物館である。

ロンドンから200kmちょいくらいなので、距離的には、たいしたことはないが(高速道路で2時間)、場所がとても辺鄙なところにある。飛行機も戦車も敷地を要するのでしかたないが、こういった博物館を巡るのはいつも一苦労する。

ちなみにボービントンで戦車博物館のスタッフに近くのガソリンスタンドを尋ねたところ、教えてくれたのは数キロ離れた村のガソリンスタンドだった。つまり、周囲には全くなにもない場所。

● ボービントン戦車博物館の館内は戦車の海

入場すると一面、車両の海、まさしく大海(笑)。もの凄い量の戦車が展示されている。しかも奥に行くほど濃度も密度も高くなる。

また、屋外にはボービントン戦車博物館の野外会場が見える。ここでは度々タイガー戦車の実車走行などイベントを行なっている。辺鄙かつ広大な博物館ならではのイベントで、ホームページからは壮観なイベントの様子を動画で見ることができる。

イギリスは近代戦車を初めて造った国につき、戦車への偏愛ぶりが伺える博物館で、まずは自国の初代戦車MarkⅡから。なによりもその大きさに驚く、近代戦車と同じくらいの大きさなのだ。これは第一次大戦で両軍が頭を悩ませていた塹壕戦での塹壕越えを想定していた為。この全長なら塹壕を越えられると設計された。

そして、こちらの展示車両は本来横についている砲塔を外してあり、内部を見ることができる。むき出しのエンジンの脇に砲塔があるのだから、さぞかし喧しく、暑く、危険な状況だったと思われる。ちなみにこの時代の戦車は、なんと連絡手段に伝書鳩を使っていた。その為、車内には数羽の鳩も共存し、鳩を飛び立たせる穴も後部に空いている。

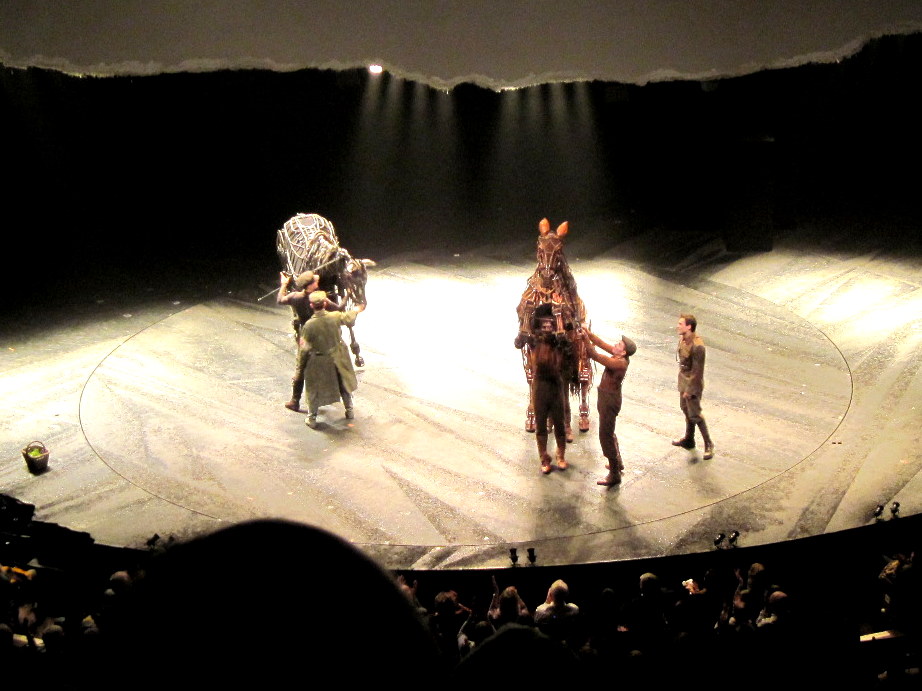

この戦車の発展型のMarkVは『戦火の馬(War Horse)』の映画や舞台で見ることができる。ちなみに戦火の馬(舞台)はパペットを使った見事な劇で『ゲーム・オブ・スローンズ』のジョン・スノウの出世作でもあった。

映画『フューリー』(Fury)で実際に使われたタイガー戦車(ティーガーI)がこちらのタイガー131(Tiger 131)。現存する唯一の稼働するティーガーI(Tiger I)である。当然ながら迫力は映画で見る以上。タイガー戦車は映画によく登場するが良くてレプリカ。タイガー戦車の独特のフォルムとは似ても似つかない近代戦車で代用されることも多い。

この戦車をレストアして稼働させたボービントン博物館も凄いが、これをひっぱりだして映画に仕立てあげた映画『フューリー』も凄い。

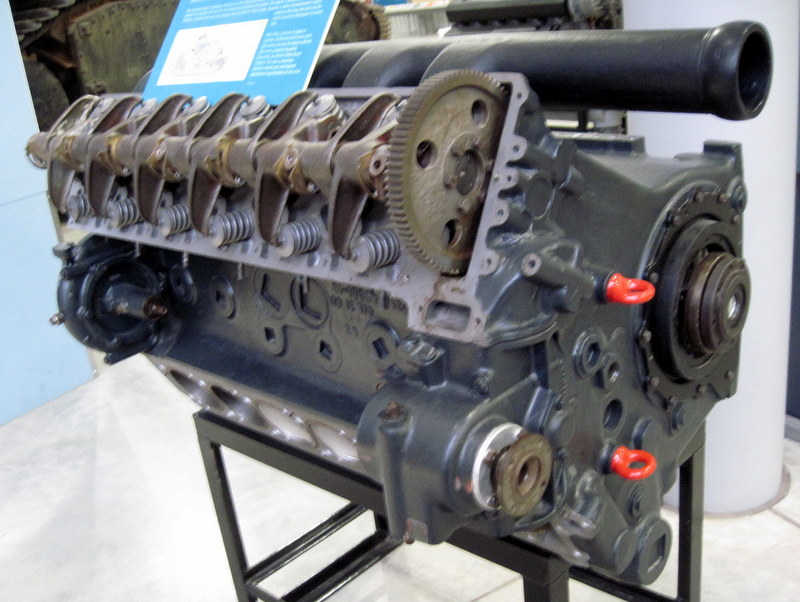

タイガー戦車の巨体を動かすマイバッハHL210P45エンジン左側の片方。水冷ガソリンでV型12気筒。尚、先の車体に積み込まれているのは、新型のHL230P45。こちらをカットモデルにしてしまったのを車両の復元作業中に悔やむ声が発生したらしい。

タイガー戦車の乗務員の話だと時速50キロで30km走ればエンジンのどこかが壊れ、1000km問題なく走ると操縦手は2週間の休暇がもらえたとか。但し、戦後の研究では、エンジンは非常に優秀で、故障の原因は劣悪なオイルにあったと分析されている。ちなみにメルセデス/ベンツの自動車エンジンはマイバッハの系譜上にある。

ティーガーII(Tiger II)、所謂キングタイガー戦車。傾斜装甲でティーガーIより有利に思えるが、実は垂直装甲のタイガー戦車は敵を正面に据えず、常にちょっと斜めに車体を向けて垂直装甲の弱点をカバーしたらしい、現場の知恵。

一方、キングタイガー戦車は車体重量のためトランスミッションとエンジンが頻繁に故障したらしい。終戦局面でもありエンジン開発が間に合わなかったのだろう。いずれにせよティーガーIとIIは第二次大戦内でもっとも技術が結集された戦車。

こちらはイギリス仕様に変更したアメリカのシャーマン戦車、ファイアフライ(Sherman Firefly)。17ポンド(76.2mm)対戦車砲を搭載したもの。先のティーガーIの搭乗員によると「シャーマンは全然怖くなかったな。まったくお話にならなかったねシャーマン戦車は。」との言葉が残されている。シャーマンに向かうドイツ側は通常弾を使うと弾が突き抜けてしまうらしく、敢えて榴弾を使ったらしい。

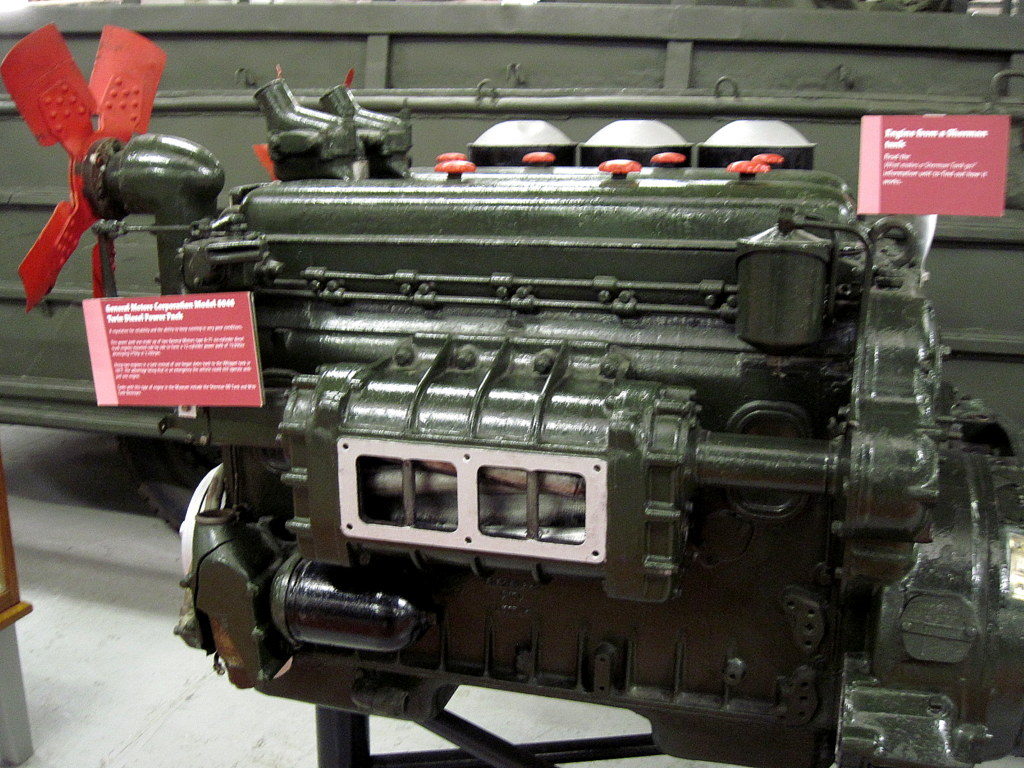

こちらはシャーマン戦車のゼネラルモーター製エンジンGM6046 12気筒2ストローク液冷ディーゼルエンジン。アメリカ軍は基本ガソリンエンジンであったが、米国海兵隊とイギリスなど他国への貸与品はディーゼルエンジンであった。

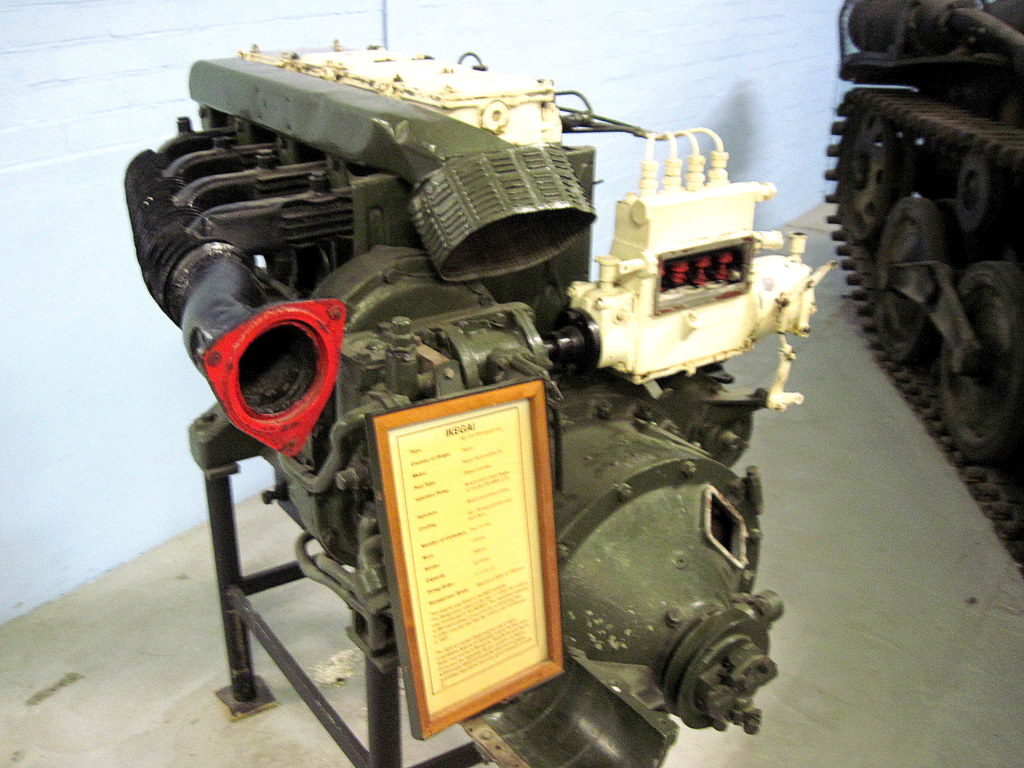

そして日本戦車のエンジン、九五式軽戦車の横にあり「IKEGAI」と説明プレートにはある。ディーゼルエンジンを量産していた池貝発動機のものだろうか。ガソリンではなくディーゼルエンジンとしていたのは能率面からもリスクヘッジの面からも先見の明があった。ちなみに池貝発動機は買収され、現在は台湾資本らしい。軽量化を第一目的とした旧日本軍の戦車は自ずからエンジンも非力。タイガーIのエンジンは700馬力弱、シャーマン戦車が400馬力ほどだったが、こちらは100馬力ちょいと言った感じだった。

ここまで見てまわっても戦車博物館はまだ序の口、建屋内にギチギチに戦車が詰め込まれており、日本のタミヤ模型が資金協力をした新館タミヤホールには現在の使用戦車が展示されている。

● ロンドンへの帰路はストーンヘンジに立ち寄る

ボービントン戦車博物館から100キロほど走って、ストーンヘンジ(Stonehenge)に向かう。朝は小雨交じりだったが昼過ぎにには晴れてくる。ストーンヘンジが近くなると遠目に巨石の点々が見えてくる。平原の中に忽然と現れるので、オートバイでアプローチすると、なかなか感動的。

ストーンヘンジは紀元前2000年よりも前の円陣に巨石が並んだ遺跡、ケルト文化にも通じ、所謂ギリシャローマからすると傍流の文化なので欧州好きには一見の価値がある。そして、実際に見てはみるもので、とても景色のよいゆるやかな大平原かつ丘陵地帯にあるとは意外だった。そして天気がよいと遺跡も栄えて美しい。

ストーンヘンジからは高速道路でロンドンへはあっという間、中世の町バースを巡り、近現代の戦の道具である戦車をさんざん眺め、そして4000年以上前の遺跡を見て、現代の大都市ロンドンへ戻る。タイムスリップしたかのような一日であった。