前回からの続き。東洋館の前身はフランス座というストリップ劇場、ストリップの合間にコントなどをやっていた時に専属の芸人の一人となったのが寅さんで有名な渥美 清。一冊の本を読んで、渥美清はフランス座をはじめとした舞台で大活躍し、話芸の人ということを再認識した。また、映画「男はつらいよ」の寅さんは、渥美清のリアル人生がそのまま投影されていることを知り驚きもした。

特にお笑い芸人時代の渥美清の「語り」は凄まじい芸だったらしく、多くの人々がしみじみと往年の姿について証言をしている。舞台芸だった故に、これらの記録がほとんど残っていないことが悔やまれる。

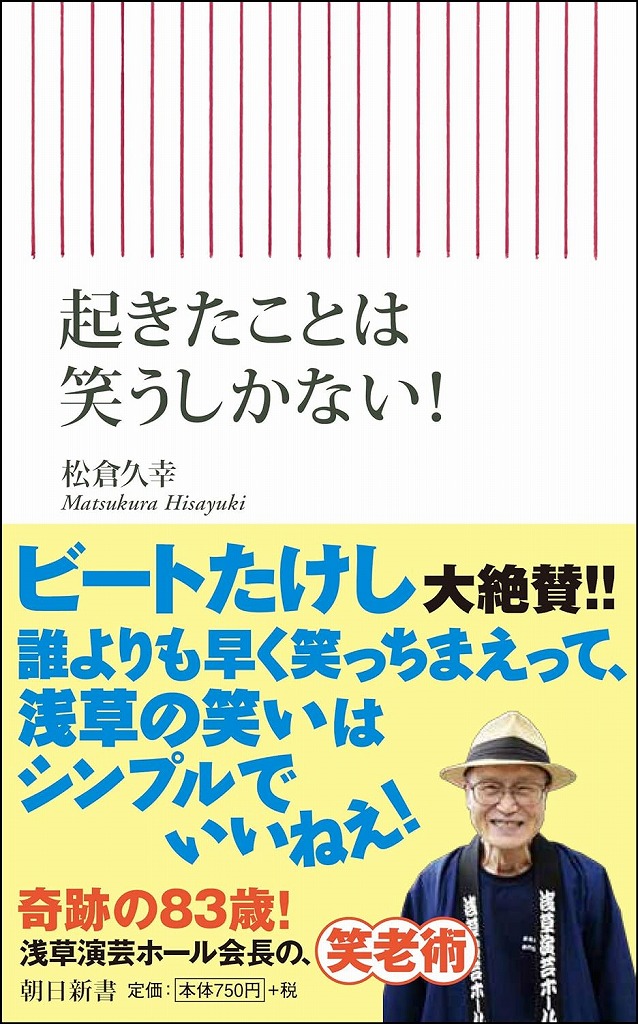

また、超がつくほどの人気タレントのビートたけしは、今の活躍ぶりからは想像ができないほどの長く厳しい下積み時代と破天荒な青年時代が2冊の本から垣間見える。今の時代、これだけ人に恵まれて、本人の類い希な能力と努力で大成した人物も珍しいのではないだろうか。

渥美清にしろ、ビートたけしにしろ、これらの本を読むと、夢とはわかりつつも彼らの浅草でのリアルな舞台を心底見たくなる。

● フランス座の命名者は永井荷風

● フランス座から羽ばたいた大スター 『渥美清―浅草・話芸・寅さん』 堀切 直人著を読む

● 大スターから眺めるフランス座 『フランス座』ビートたけし著 を読む

● フランス座の命名者は永井荷風

こちらの本を読んで知ったのが、フランス座の命名者が永井荷風であること。永井荷風がよく浅草で遊び歩いていたことは有名だが、一番の贔屓が当時、著者の松倉氏が経営をしていた東洋興業の「ロック座」で、そのストリップショーに夢中だったとある。

有名人であることから木戸銭御免の入場料無料扱いで、よれよれの背広姿で楽屋を訪れては踊り子たちにチョコレートを配っていたらしい。そして、踊り子に囲まれご機嫌な荷風は、彼女達を引き連れて食事に連れて行ったり、あげく風呂までいっしょに入ったりしていたらしい。

荷風が常に持ち歩いている鞄には、見たこともないような大量のお金がぎっしりつまっており、そこから踊り子にお小遣いをあげ、食事代を出していたらしいから、その人気ぶりもさもありなんである。ただ、けっして男性にはご馳走はしなかったようだ。

そんな縁で著者の松倉氏が「フランス座」オープンの際に命名を依頼したのが永井荷風、その人だったということだ。そんな経緯もあるから、ネーミングに対する松倉氏の思い入れも強いのだろう。「フランス座」の名前は、今もしっかり東洋館の名前と共に看板に刻まれている。

● フランス座から羽ばたいた大スター /『渥美清―浅草・話芸・寅さん』 堀切 直人著を読む

その「フランス座」というストリップ劇場が今の東洋館の前身。当時の劇場ではストリップの合間にコントなどをはさんでいた。その時、フランス座の専属の芸人となったのが寅さんで有名な渥美 清。

この本で描かれる渥美さんの話術、特に「客いじり」の芸で話術のかぎりをつくし、それは凄まじかったらしい。フランス座に来るお客はストリップを見に来るのがメイン、だから幕間のお笑い芸人にはハードルが高い。それでも、渥美さんは客を客とも思わない怒られる寸前のいじり方、それを爆笑に昇華させる危険な芸をふんだんに披露したらしい。

今の浅草の東洋館でも客いじりは多くみかけるが、やはり初見の人を相手に、しかも客のノリをコントロールするのは至難の業である。芸人の皆さんも苦労しており、客いじりでは、なかなか爆笑まで昇華しない。

「客いじり」はいじられた客を他の観客が笑い飛ばすことになるので、上手な「語り」がないと、どうにもきまりが悪い。渥美さんは、これが得意だったというのだから、瞬発力が高く、相手を見極める力の高い人だったのだろう。なにせ客の服装や食べている弁当までこき下ろしたというのだから。

渥美さんは、幼少の頃から貧乏かつ病弱で、病床でのラジオが慰めであり、ラジオの芸人の語りが話芸の先生であった。小学時代、お針子をする苦労人の母に、おもしろい話を聞かせるために話芸を磨いたともある。落ちこぼれで学校の勉強についていけないものの、授業で教室が白けた際に教師も渥美少年を指名し、その話芸に頼ったらしい。

学校を卒業してからはたいした不良青年で、初期の芸人時代は粗暴な一面もあったという。そして不良時代の不摂生が祟り、命を失いかけるほどの大病を煩う。その結果、さすがにまずいと改心したとある。どっしり構えた芸風の背景には、この不良時代の反省があるらしい。

こうした苦労の末にテレビ出演、映画役者として大成していく。山田洋次監督に見初められたのも、その語りの上手さ故だった。渥美さんとの最初の出会いの際に、山田洋次監督は見てきたように少年時代のテキ屋の話などをする彼に江戸っ子の美学や下町っ子の心意気を感じ取ったとある。

映画『男はつらいよ』には時として馴染めないシーンもあるが、渥美さんの出番とその演技には毎回唸らされる。そして、この本で何度も登場する渥美さんの「語り」の凄さは、今でも寅さんが茶の間で家族達に語る情景描写で、堪能することができる。山田洋次監督はこの茶の間のシーンで全員が写ることを望み、それでシネスコサイズにこだわったと言う。ダイナミックな景色を撮るためにシネスコはあると思っていたが、6人もの人物が茶の間に並ぶシーンを撮る為に用いるとは、たいしたものである。そうした迫力ある茶の間シーンは初期の作品ほど、渥美清の芸としての脂がのっていて楽しいし、凄みがある。また、おいちゃんが同じく浅草のコメディアンだった森川信だったことも、その面白さに大きく寄与しているのだろう。

当時のフランス座で座付きでコントの台本書きをしていた井上ひさしは言う「(当時の役者は)生の舞台で、それも厳しい観客の前で、長い間、修行しなければならなかった。また、そうやって育っただけに俳優として長持ちするわけで、渥美さんはこの社会システムが生んだ最後の、そして最大の俳優だった。」

山田洋次監督は渥美さんの優れた品格を称し「渥美清と言うひとは、人々を笑わせて、その人々の哀しみを引き受ける。-ほんとに馬鹿だよ、おまえは-なんてセリフを言われる役がちゃんとはまる人はもう出てきませんよ」

渥美清の演ずる寅さんを見ていると哀しみを内包しつつ、つきぬけた明るいモーツァルトの音楽を思い出す。

吉永小百合の「人間の心の闇を知ってらっしゃった方だと思いますね」という言葉が刺さる。

● 大スターから眺めるフランス座 /『フランス座』ビートたけし著 を読む

フランス座から羽ばたいたもう一人の大スターがビートたけし。書店で『フランス座』のタイトルが目にとまり、この本を手に取った。ビートたけしの駆け出し前後の自伝である。

彼のコメディアンのキャリアは「フランス座」のエレベーターボーイになることから始まる。そして、その浅草の人間模様に助けられたのが大成への端緒。

浅草に来る前は、大学にロクに行かない大学生、若松孝二の助監督をやって殴られて辞めたとか、学生運動をやってみたら自分だけ時代に取り残されたとかのフーテン時代。そのフーテン生活を終わりにすべく生活圏を浅草に変えてから、良き師匠に出会い、風向きが変わってくる。

「フランス座」のエレベーターボーイ時代、運良くたけしさんに舞台デビューのお声がかかる。ただ、ほとんどぶっつけ本番で師匠と組まされたと言う。当時の「フランス座」はストリップ劇場だったので主役は踊り子である。前座のお笑い芸人はカツカツの貧乏暮しで、舞台に上がれるだけで御の字だった。そんな時に、デビューの誘い声をかけられれば、好機とばかりに芸人は言いなり状態である。

そして、舞台に上がると言っても、その訓練の様子が凄い。なんと練習もなく舞台にあがって、師匠から指導を受けながらコントを演ずる。体当たり演技がそのまま訓練であり練習。お客などそっちのけで本番が練習なのだから、ウケないことも多々あったと言う。台本から離れアドリブの台詞が、そのまま演技指導内容になっているなんてこともあったらしい。プロというのは凄いし、刹那的すぎる。

読んでいて、ここで感じるものがあった。寄席にしろ漫才にしろ、駆け出し芸人の方々をナマで見ていると、やはりテレビに比べて舞台は数段面白いのだ。個々の芸人の成長ぶりが見られるとかの難しい話ではない。テレビでは完成したもの、こ綺麗にまとめたものしか見せてくれない。一方、舞台は違う。

駆け出しの芸人であると、時折気のきいたことを言う瞬間があったり、滑りっぱなしで15分もの間ずっと会場を凍らせ続けたりの芸人もいる。そして、その凍った会場を巻き取る次の芸人の登場の際は、会場の雰囲気をどう取り戻すか、芸人の手腕を楽しんだりもできる。

そして、滑った芸人に対しては心配顔ながら、観客が配慮しているのが垣間見えたりするのも面白い。テレビとは違うから、つまらないのでチャンネルを変えるなんてことはできない。滑り続ける芸人が持ち時間いっぱい目の前にいる不思議さ、その空間を共有する妙な雰囲気。最初はいたたまれない気持になるが、だんだん応援したくなってくるのだ。

中には相方が寝坊して登壇せずで、突然の1人コントを見たことがある。やはり急ごしらえはプロでも難しいらしく舞台は酷い出来具合だった。たけしさんのデビュー当時の舞台もこんなだったのだろう。滑りすぎると見ている方も辛いが、芸人からも「○○では受けたのに」と本音やぼやきもでてくる。

たけしさんが本で書いている「質の悪い笑い」がどういうものか、ウケるとはどんな状態かもリアルな舞台を見続けているとわかってくる。テレビでは、すべてが完成された流れとなっており、芸人は観客の顔色をうかがうことができないので、このあたりの笑いの質がどうしても高まらない。そして、テレビでは御法度のきわどい時事ネタ、政治ネタも舞台では日常茶飯事で取り上げているので笑いの肌感覚に親近感もある。結果、舞台ではネタ内容は下品でも、笑いはひねりの効いた、ちょっと上質のものだったりもする。

この本にあるように、とにもかくにも演者によっては面白いネタがつまらなくなるし、より面白くもなったりする。この芸の世界が垣間見られるのが演芸場なのだ。尚、こちらの本は巻末に、本の内容はフィクションとあるが、たぶん嘘だろう。本の内容があまりに直接的でエグく、そう名乗らないとマズいから、あえてフィクションと記載したと思われる。

ちなみにビートたけしさんの相方であるビートきよしさんの書いた『もうひとつの浅草キッド』も面白い。

こちらはたけしさんとツービートというコンビを組んでいた当時の混迷ぶりを描いた傑作であり、たけしさんの本よりも具体的かつ詳しく、その様が目に浮かぶようである。キャバレーのどさ回り、漫才に興味のない客前で演じるのが嫌で、サボり、あげく泥酔して舞台に上がるビートたけしの苦労する実像がよく描かれている。

今となっては御法度な真の毒舌トークに、舞台上での客との殴り合い。ハチャメチャ話が盛り沢山で、ツービートの懐かしき話芸なども一部そのまま掲載されている。この客観的に描かれるたけしさんの若き姿から大成する道程が明らかになっており興味深い。

ビートたけしの尊敬する深見師匠に向けて、同じ門下の萩本欽一が「たけしは師匠そっくりの芸風」と報告したらしい。それを師匠から聴いて嬉しそうなたけしさん、こういった人間臭さも、こちらの本にはたくさん描かれている。

巻末の対談がこれまた良い味わいだった。たけしさんは、きよしさんに対して常に「さん」づけ。一方、ビートきよしは永遠の相方で、たけしさんの本音を引き出すのがとても上手い。敬愛する師匠の言葉「芸事は笑われるんじゃなくて、笑わせるんだ」を知ったという良き話も対談で登場する。

この本の中に良い話がある。「なぜお笑いの舞台は客席が明るいのか?」という問いに対して「芸人がお客さんの顔を見ながらしゃべるから」とある。瞬時にお客の反応の判断しながらしゃべっているのだ、と。

こういった瞬発力が求められる世界で育った芸人はやはり強い。また、お客の側もまだこういったリアル芸に目が肥えていた時代だ。揉みに揉まれて、生き残ってきた芸人の底力は、今も演芸場の老練な芸人から感じることがある。

(次回に続く)