更に映画『ベルリン天使の詩』のロケ地を訪れた / 戦勝記念塔の女神像とトーキー映画館バビロン座(Kino Babylon Berlin)の劇場オルガン

ベルリン名所SiegessäuleとKino Babylonを巡る旅。映画『ベルリン・天使の詩(Wings of Desire)』の舞台を訪れ、歴史と芸術を体感。

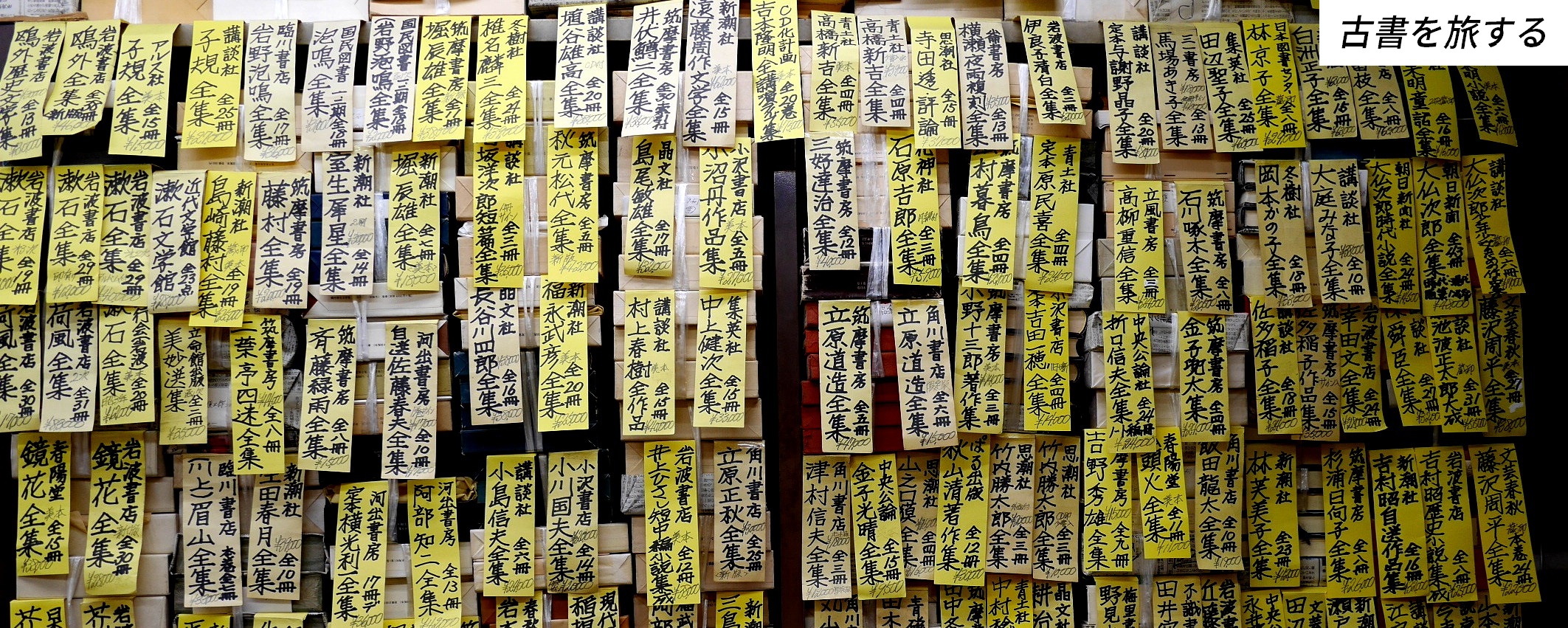

書籍 古書 文化 歴史 地理 芸術 音楽 美術 映画

ベルリン名所SiegessäuleとKino Babylonを巡る旅。映画『ベルリン・天使の詩(Wings of Desire)』の舞台を訪れ、歴史と芸術を体感。

映画『ベルリン天使の詩』のロケ地・ベルリン州立図書館を訪問。Wim Wendersの世界を体感しながら、利用方法や館内の魅力を紹介。

鱈 Codとハンザ同盟(Hanseatic League)を通じて、中世ヨーロッパの漁業・貿易史を解説。北海・バルト海の豊かな海洋文化を紹介します。

ベルリンの伝統的なCabaretと華やかなVarietéを体験。歴史と現代アートが融合するショーで、旅先の夜を彩るエンターテインメントを満喫。

ベルリンのPotsdamer Platzで、映画「Der Himmel über Berlin」の舞台を訪ねる旅。歴史と現代が交差する街角で、特別な時間を体験。

ヨーロッパのウナギEel漁と食文化を巡る旅。Hanseatic Leagueの歴史とともに、伝統の味と漁法を体験しながら味わう奥深い鰻の世界。

終戦直後のBerlinでLeo Borchardが指揮した伝説の演奏。その舞台ティタニア パラストを訪ね、歴史の鼓動を感じるベルリン散策の記録です。

パリの私設美術館「Jacquemart-André(ジャックマール=アンドレ)」でのシャンパン体験から、Napoleon(ナポレオン)やHitler(ヒトラー)と酒をめぐる戦争秘話までを追体験。

ウクライナの歴史と文化を深掘りした旅ブログ。キーウやガリツィアを舞台に、ユダヤ人の歴史や『Dynamo』などの書籍を通じて東欧の複雑な背景を紹介します。

芸術都市ウィーンで輝くグルベローヴァの美声と映画『The Third Man』に秘められた真実。音楽と歴史が交錯する“魔の都”の魅力を深掘りします。