10日あまりアムステルダムに逗留して、コンセルトヘボウ Concertgebouw でのコンサート9回とオランダ国立オペラの観劇をしてきた。今回の滞在では、世界一の音響と思っているコンセルトヘボウに通うことができ、ホールの見学に加えて、いろいろな座席で多様な音楽ジャンルの音響の聞き比べをした。また、小ホールでの演奏会も2回ほど聴くことができた。これらと初訪問となったオランダ国立オペラの鑑賞についてまとめてみた。

○ 和やかなコンセルトヘボウのマチネコンサート

○ ライプチヒのゲヴァントハウスを参考にしたコンセルトヘボウ

○ 地盤沈下の危機から再生したコンサートホール

○ 大ホールの音楽ジャンルや座席による違い

○ コンセルトヘボウの小ホールについて Kleine Zaal Concertgebouw

○ アムステルダムのオペラ座、オランダ国立オペラ(番外)

○ 演奏会記録 2015.1.29~

○ 和やかなコンセルトヘボウのマチネコンサート

コンセルトヘボウには今回の滞在で9日も通ったものだから、ゆっくりと内部を見て回ったり、他の観客の様子を眺めたりすることができた。とりわけ2回鑑賞したマチネの雰囲気が印象的であった。

マチネコンサートは、のどかな休日の昼間におこなわれるので、会場は和やかかつどこかゆったりしている。そして、コンセルトヘボウには天窓があり、そこから自然光が入るので豊かな光が会場を満たしていた。このことも会場が、のどかな雰囲気になることに一役かっている。

マチネの日にちょっと早めに会場に行ったところ、この時は古楽器の演目日だった故か観光客は少なくてご年配の常連の方々がいつもより多く、あちこちで歓談されている様子であった。飲み物は無料で提供され、大ホール周囲のそこここにテーブルが設置され、歓談する部屋もたくさんあるものだから、常連の方々には絶好の社交場なのだろう。

顔見知りの人も多いらしく、通りすがりで挨拶しあったり、ホール内でも開始前まで立ち話をしている。幕間の休憩時間もほとんどの人が再び歓談に戻るし、終演後も飲み物を提供する場合もあるから、皆さんけっこう長尻な感じである。

こんな雰囲気なのでコンセルトヘボウの会場はとても文化的な香りのするホールである。演奏会+αの楽しみがあるので皆さん足繁く通う訳である。今は廃止されてしまったが、その昔は公演当日のトラムには無料で乗ることまでできた。いたれりつくせりだったのだ。

「コートはクロークに預けなさい、A4サイズを超えるバッグは会場内に持ち込みできません」とコンセルトヘボウ側はメールまでよこして注意してくるけれど、コートを預けないで客席に持ち込んだり、椅子の背にかけたりする方も多い。ドレスコードは皆無でセーター姿の方も多く、そんなオランダの自由な雰囲気もよい。

○ ライプチヒのゲヴァントハウスを参考にしたコンセルトヘボウ

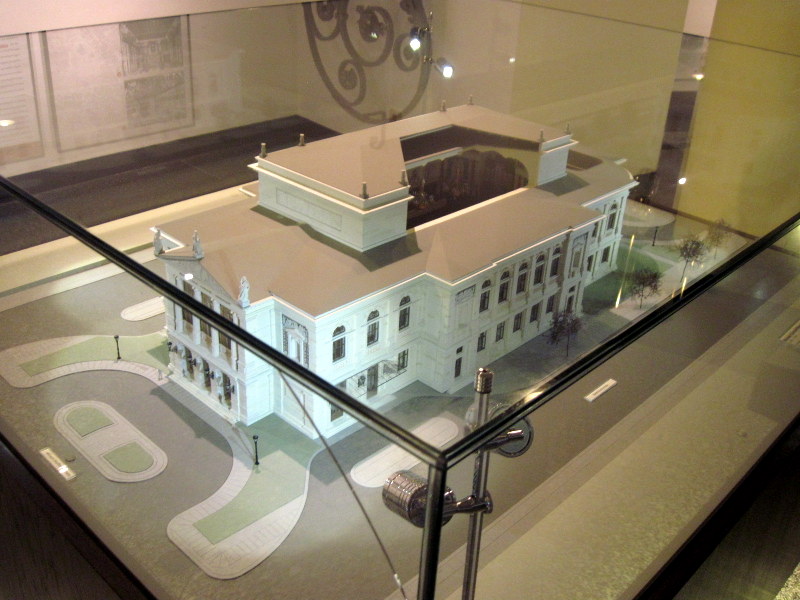

コンセルトヘボウの設計はライプチヒのコンサートホール ゲヴァントハウスを参考にしている。現在のゲヴァントハウスは、戦災によって新しい建物に生まれ変わっているが、2代目ゲヴァントハウス(1884年)の古い模型を見ると、コンセルトヘボウにそっくりである。

四角い大ホールの角は丸くアーチになっており、ホールは廊下で囲まれている。ファザードもおなじ表情で、小ホールはメインホールの後ろに横向きに配置されている。

2代目ゲヴァントハウス(1884年)については、以下のブログ記事「ヴィンヤード型コンサートホールの最高峰の音響を堪能する / ライプツィヒ・ゲヴァントハウス の見学記」から「ゲバントハウスのホールの変遷」をご参照ください。

○ 地盤沈下の危機から再生したコンサートホール

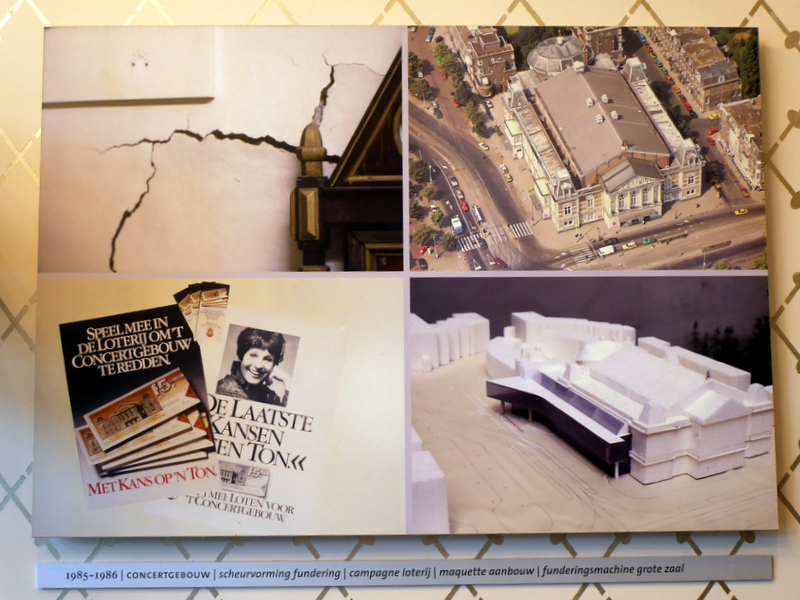

ホールの周囲をぐるっと散策していると、古いパネル写真が目に入った。よく見ると1980年代の大工事のものであった。アムステルダムは元々地盤が軟弱であり、1983年にコンセルトヘボウの建物が沈下し、壁に亀裂が入ってしまった。そこで、ホールは資金調達に奔走することになる。

コンセルトヘボウのあるアムステルダム南の地域は比較的新しく干拓されたので、市内でもとりわけ地盤が軟弱らしい。1万トンを越す建物は、2,186本の木の支持杭をもってしても耐えきれず、慢性的に地盤沈下に悩まされていた。

その為、帯水層の下にコンクリート基礎を流し込み、腐食のあった木製の杭もコンクリートや金属製の柱に置き換える大工事が行われた。

この時に建物左側にガラスの建物を補強を兼ねて建てられ、新しいエントランスにチケットオフィスやカフェなどが追加された。

○ 大ホールの音楽ジャンルや座席による違い

今回はオーケストラの演奏以外にジャズと民族音楽(アラブ音楽)を聴いた。両方のコンサートともにPAが設置され舞台上方左右にスピーカーがつり下げていた。

このPAを設置したコンセルトヘボウの音響に、とても興味があったが、意外にも響きすぎることはなかった。PAからの音なので当たり前のことながら音源がぼやけるが、日本によくある多目的ホールのように声が聞きとりやすかったのが不思議である。

2つのコンサートで微妙にPAの使い方は異なっており、ジャズのほうは主にボーカルだけをPAから流しているようで楽器はホール音響を活かしている様子だった。その為、自然な響きでオーケストラが鳴り、ボーカルのバランスもとれており、このようなPAの活用方法なら悪くはない。

アラブ音楽のほうは会場全体がお祭り騒ぎでボーカルも数名いた為、壇上も会場も賑やかそのもの。音響どころではなく、スマホで動画を撮って席を自由に移動する人もいたほどなので、それだけで熱気と歓声が会場を満たしていた。

また、こういったコンサートの時はカラフルな照明が設置され、普段は白い壁面の清楚で風格ある建物が全く別の表情を見せるのも見物であった。ある種のハレ空間の演出としては良い印象だ。

座席であるが、今回この会場はどの席に座っても豊かな響きを得られることがわかった。印象的だったのはあえて2階の最後方の席に座った時である。

響きは豊かながら舞台の直接音をこの距離をもってしても楽しむことができた。そして、大太鼓の低音を多用した現代音楽では、この2階の奥の床まで振動が伝わってきて驚きもした。

また、コンサート映像でよく映るオルガン脇の正面階段脇の席の音響は、どこのホールのステージ向かい席とも異なっており、オーケストラの背後で聴いている気がしない。それほど豊かな響きに包まれる。この席で聴いて、きっと奏者たちは自分の楽器の音が上方に豊かに伸びていくことが、とても気持ちよいのではと感じた。

これまで平土間、2階サイドの席を含めていろいろ聴いてきたが、総じてどの席で聴いても音響的には問題がない。むしろ舞台の見え方の違いだけだろう。平土間は一般的に背の高いオランダ人が前に座ると舞台はほどとんど見えない、ただ身体を包み込むような響きがとても良い。

2階席後方はかなり舞台から離れるが見通しは良く、音響も悪くはない。サイドは舞台がとてもよく見える。狙い目なのは平土間かぶりつき席、チケット価格が安くオーケストラの後方は全く見えないが、指揮者は見えるし音響はとても良い。そしてオルガン脇もオーケストラは半分ながら良くみえるし音響的には良かった。

○ コンセルトヘボウの小ホールについて Kleine Zaal Concertgebouw

旧ライプチヒ ゲヴァントハウスを模したので、コンセルトヘボウの小ホールも同様にメインホールの後ろに設置している。入口は建物左側のガラス張りカフェを超えた奥の扉が小ホールに向かう扉になる。ちょうどチケット売り場の左手に階段があり、その手前が入口にあたりチケットを見せて階段を登っていく。

小ホールは楕円形をしており収容人数は400名ちょっとで、本当に小ぶりなホールである。20メートルx15メートル四方しかない。座席も少々キツめだが、これがアットホームな雰囲気で、室内楽を聴くにはとてもよかった。

ピアノリサイタルと室内楽演奏会の2回を聴いたが、どうも客層は高齢常連さんが多く、ロンドンのウィグモア・ホールのようであった。音楽に身をゆだねて、奏者と一緒に楽しめる感じであり、こういった常連の落ち着いた方々との鑑賞がとても心地よかった。

最前列中央のかぶりつき席に座った際には、ホールの音響は定かでなかったが、奏者には良い反響音が届いている良いホールの印象を持った。

中央席に座った際の音響はとても不思議に感じた。小さなホールなのに響きすぎず、音がホールにふわりと蔓延する感じで大ホールに少し似ている。この響きはとても気に入った。

○ アムステルダムのオペラ座、オランダ国立オペラ(番外)

オランダ国立オペラ座 (De Nationale Opera) の建物は1986年に建てられた比較的新しいオペラ劇場。それにしては街の中心部に位置し、とても良い立地である。どうやら建設にいたるまで反対運動もあって、ひどく時間がかかったらしい。

それだけ時間をかけたからか、外見も内部もとても立派な建物である。ホールの音響は響きよりも舞台上の直接音が良く聞こえる仕様で、客席から舞台も近く、オペラ鑑賞には最適の劇場であった。

鑑賞した演目は ルディ・シュテファン『最初の人類』 Rudi Stephan:Die ersten Menschen 、この演出が凄まじかった。満席の客席が終演直後から総立ちになるほどであったであ。

この演目はアムステルダム訪問前から楽しみにしていたもののひとつで、作曲家ルディ・シュテファンは第一次世界大戦で戦死した若くて才能豊かなドイツ人。退廃的な内容と、その雰囲気をこれでもかと押し出す演出がとにかくすさまじかった。

舞台上に幕はなく入場するとステージ上のテーブルには果物と花がふんだんに飾られている。これが後に狂乱の小道具と化すのだ。オペラ開始早々、果実はつぶされ飛び散り、果汁をかけ合い、テーブルを舐め、犬食い、服を裂き、そして、まぐわると舞台上は嵐の様相。

そのエロスを追求する舞台にドラマティックな音楽が追従する。オーケストラピットはなく、舞台背後にロッテルダムフィルが配置されているものだから音圧MAXで大迫力なのである。

更にはヒロインが粘土で男性の一物を造りつつ、それが徐々に人形に形造られていく。どこまでオペラ歌手にやらせるの?と言う演出。横の女性はクスクス笑いだし始めていた。演出が過激すぎて予告動画の遙かに上をいっているので、舞台から目を離せず字幕にも目を向けられない状態が続いた。

そして、終盤、途中舞台上に大量の黒炭が降り注き。舞台は散乱、錯乱し終わる。なんともアムステルダムにふさわしい一夜であった。

○ 演奏会記録 2015.1.29~

・アマティス・トリオ(小ホール)

・ダヴィッド・カドゥシュ リサイタル(小ホール)

・ジェマ・ニュー指揮 ネーデルランドフィル

・マルクス・シュテンツ指揮 オランダ放送フィル

・ウンム・クルスーム (Umm Kulthum) を偲んで

・セシル マクロリン サルヴァント

・マンフレッド・ホーネック指揮 コンセルトヘボウ

・マンフレッド・ホーネック指揮 コンセルトヘボウ

・佐藤俊介 オランダ放送フィル

・アマティス・トリオ / Amatis Trio 1月29日 小ホール

小ヘボウでAmatis Trio、彼ら10日後来日するらしい。プログラムはSchubert, Korngold and Haydnでウィーン文化への誘いとのこと。

各曲冒頭で機知に富んだ解説があって、これがとっても良い雰囲気つくり。コルンゴルトのピアノ三重奏曲は12歳の時の作品と説明があり会場が沸いていた。

-Rij 1 Stoel 13 中央最前列

Amatis Trio:Schubert, Korngold and Haydn

-Musicians

Amatis Trio

-Works

Haydn Pianotrio in C major

Korngold Piano Trio in D major, op. 1

Haydn Piano Trio in C major, Hob. XV: 21

Schubert Piano Trio in B-flat major, D 898, op. 99

・ダヴィッド・カドゥシュ リサイタル / David Kadouch 1月31日 小ホール

アール・ワイルドというアメリカのピアニストがいて、腕達者で大好きなのだけど、この人の編曲版を弾くなんて素敵と思った次第で、いそいそとコンセルトヘボウのチケットを買った。

演目は誰もが知っている曲ばかり、それを解説というかナビゲーター付でピアニストと掛け合いをしながらプログラムが進む。満席の客席もアットホームな感じで和やか。休憩なしの1時間があっという間だった。最後はカフェからお酒を届けさせ、アンコールなんかさせないゾという雰囲気で気持ちよく終演。

こんなコンサートも良いもの。ピアニストの初見時の話なんかを受け止めながら聴くコンサート。

最初は、ちょいロマンティックなトルコマーチから。最近は技巧を凝らした演奏ばかり聴いていたので、かえって新鮮。ここがオリエンタルなんだよね、なんて弾きながらナビゲーターとのやりとりも。

どの演奏も少々情感豊かな演奏で、テクニックをひけらかすわけではない。ただ舞台のライトはちょっと凝っていて明暗と色調を曲ごとに変えている。ショパンのノクターンでは照明を落としほぼ真っ暗、こうして聴くと望郷の念を感じて、ワルシャワの景色が目に浮かんだ。

月の光やサティはフランス人だけあって大好きとのこと、それらと対置させるように後に弾くのがワイルド編曲のチャイコフスキー。「仏作曲家の曲はcrispyに弾くが、ロシアものはパワフルに」と言いつつ、出てきた音楽は実にエレガント(笑)。

-Rij 11 Stoel 8 中央中央

Classical Highlights: Piano Classics by David Kadouch

-Musicians

David Kadouch piano / Camiel Jansen presentation

-Works

Mozart Alla turca (Allegretto) (from Sonata in A major, KV 331)

Beethoven Rondo a capriccio ‘Die Wut über den verlorenen Groschen’

Chopin Nocturne in b-flat (from Three Nocturnes, op. 9)

Chopin Nocturne in E-flat (from Three Nocturnes, op. 9)

Debussy Clair de lune (from Suite bergamasque)

Satie Gymnopédie No. 1

Satie Gnossienne No. 1

Tsjaikovski Pas de deux en finale (from De notenkraker (arr. E. Wild))

Grainger Parafrase op Tsjaikovski’s Bloemenwals uit ‘De notenkraker’

・ジェマ ニュー指揮 ネーデルランドフィル / Gemma New Nederlands Philharmonisch Orkest 2月1日

35年ぶりのネーデルランドフィル、前回聴いたのはコバケン指揮だった。今回は若い指揮者ジェマ ニュー/Gemma Newさん、ニュージーランド出身と珍しい。この方がめっぽう良かった。

指揮は細やかで身体を大きく使う。しなやかで元気はつらつな棒からバランス良く音楽が鳴ってくる。

テンポはあまり揺らさずに音の強弱をつけていくベートーヴェンの7番は表情豊かな快演だった。

プログラム的にはダニエル ロザコヴィッチがメインでショスタコーヴィチの協奏曲、弱音が綺麗で完璧な演奏、実に凄い方。アンコールにロマンスを無伴奏で弾いてくれたが、こちらも鳥肌ものだった。

やはりご両人のような新しい方も聴いておきたくなった一夜。

そういえば、前回コンセルトヘボウのWi-Fiのネットワーク名がMengelbergだった。今回見たらなくなっていた、残念。

-Deur K (Balkon) Row 5 Seat 44 右最後方

Daniel Lozakovich plays Shostakovich’ Violin Concerto

Nederlands Philharmonisch Orkest

-Musicians

Netherlands Philharmonic

Gemma New conductor

Daniel Lozakovich violin

-Works

Amin Tafreshi nieuw werk (Commissioned by het Nede)

Sjostakovitsj Violin Concerto No. 1 in A minor, op. 77

Beethoven Symphony No. 7 in A major, op. 92

・マルクス シュテンツ指揮 オランダ放送フィル / Markus Stenz Radio Filharmonisch Orkest 2月2日

テンポを揺らし壮大なベートーヴェン 運命。コンセルトヘボウは自然光が入るホールなんだと今日気がついた。おかげで2楽章の美しさが増す。

楽章毎に拍手が起こるのは日曜昼故か、観光客多い故か。まあ、オーケストラも相応の実力、実はこういう田舎っぽい楽団が好きだったりする。

前半Roukensのヴァイオリン協奏曲は映画音楽のようで聞き飽きない。コンサートの半分くらいは、こうして知らない曲を聴くのもよいものである。

-Deur H (Podium) Rij 10 Stoel 18 右階段通路脇

Radio Filharmonisch Orkest

-Musicians

Radio Filharmonisch Orkest

Markus Stenz conductor

Simone Lamsma violin

-Works

Joey Roukens Violin Concerto ‘Out of the Deep’ (Commissioned by AVROTROS, supported by Performing Arts Fund)

Beethoven Symphony No. 5 in c minor, op. 67

・ウンム クルスーム (Umm Kulthum) を偲んで 2月3日

ウンム・クルスーム (Umm Kulthum) を偲んでというアラブ音楽のコンサート。早々にチケット売り切れだったが、数席出てきたところをすかさず押さえたほどの人気公演。

アラブには若い頃に3度ほど旅したので、ある程度は耳慣れた音楽だが、カーヌーン、ウードと楽器名は初めて知った。ダルシマーの音が好きで、それに似たカーヌーンのコンセルトヘボウに響く弦の音色は幽玄の極みだった。

客層の1/3くらいがアラブ系の方のだが、お国は関係なく場内渾然となって盛り上がり、これが欧州の多様性かと実感。それにコンサート中は動画取り放題の無法地帯(笑)。

そう言えばアラブをバックパックで旅した際、セルビス(乗り合いバス)に乗って移動していた。

バスの中で突然、1人の男が唄いだし、それに追従しマイクロバスの全員が終点まで大合唱し続けていたことを思い出した。野太い合唱をまき散らしながら砂漠を疾走する小さなバスも幽玄な景色だったかもしれない。

-Rij 19 Stoel 21 (Standaard) 中央中央

Umm Al Funun – A Homage to Umm Kulthum

-Musicians

Amsterdam Sinfonietta

Joseph Puglia leader, violin

Nai Barghouti vocals, flute

Ghalia Benali vocals

Modar Salama percussion

Nizar Rohana ud

Khalil Khoury qanûn

Fadi Farkouh violin

Qusai Naim cello

Abdelkader Benali presentation, lyrics, director

Rahma el Mouden narrator

・セシル マクロリン サルヴァント / Cécile McLorin Salvant 2月5日

アムステルダム逗留8日目の昨夜は、コンセルトヘボウでジャズコンサート。

セシル マクロリン サルヴァントの声がチャーミングだったりゴージャスだったり七変化、たまには甘い歌声も良いものだった。

クルト・ワイル バルバラ・ソングやラッシュライフなど聴きなじみのある曲もあり大いに楽しめた。

音響はPAが左右にあるものの、主にボーカルを拾っているだけで楽器はホール音響を活かしている様子。席が前方だったのでスネアドラムの細かな音が拡がる様やサックスがホールに響く様は圧巻の音体験。

ジャズもライブハウスよりここで聴く方がよいかも。更に客席にウィスキーがあれば申し分ない(笑

ヴィレッジ・ヴァンガードでのライヴを収めた『ドリームス・アンド・ダガーズ』で彼女の予習したが、会場の雰囲気が良く、客の喜ぶ様からどんなパフォーマンスをして唄っているのか気になった。

これだけ大きなホールでもざっくばらんで、奏者をのせるのも上手、人気の秘密がわかるような気がした。

-Deur C (Zaal) Rij 5 Stoel 14 右前方

JAZZ Cécile McLorin Salvant

-Musicians

Cécile McLorin Salvant & Metropole Orkest olv Darcy James Argue

-Musici

Metropole Orkest

Darcy James Argue dirigent

Cécile McLorin Salvant zang

・マンフレッド ホーネック コンセルトヘボウ / Manfred Honeck Concertgebouw Orchestra 2月6日

旅先のコンサートにはいつもあのお方

昨夜のコンセルトヘボウはブルックナー9番 4楽章付、シャイーさんが降板してしまい、大昔に彼の7番でブルックナーに開眼したのでたいへん残念ではある。

ただ代打で登場したのがホーネックさん、Reference Recordingsレーベル好きの自分としては大歓迎である。

そして、ホーネックさんの代打経験は実に3回目。コリン・デイヴィス/ロンドン響とムーティ/シカゴ響、そして今回RCOである。その他にプラハではSKDを、ミュンヘンでやっと手兵のピッツバーグ響を聴けた。どれもハズレがなくて彼とは良い巡り合わせが続いている。

昨夜はコンサート冒頭でオランダ語による長い説明があって少々困ったが、途中でホルンに7番のアダージョ冒頭を吹かせて、これがコンセルトヘボウの音響に見事にはまり、この後の演奏に胸が高鳴った。

そして、続いて駆け下りてくるホーネックにときめきを覚え、演奏開始。

冒頭、さざ波のように音が前方から寄せてきて、やがてホール全体に音が満ちていく、この響きを聞いてブルックナーはオルガニストだったなと思い出す。やはり、先日ブログに書いた通りで学生時代に、このホールでブルックナーを聴いたのは至高の体験だった。

今回も感無量で、ブルックナー演奏のためにあるようなホールとまで思ってしまう。演奏中にところどころシャイーさんならここは歌わせるかなと思ったりもしたが、美しくてよい音楽、そもそも解釈なんか抜きにホーネックさんとRCOの流麗で静謐な演奏に浸った。

ホーネックさんは楽章間で客席が完全に静まって、更に間をとってから指揮を始める。たっぷりと聴かせるブルックナー。4楽章付だと5番、8番と並ぶような大曲になり、もともと判に無頓着な自分には十分ありな4楽章で、曲の最後まで満喫することができた。

-Rij 16 Stoel 4 右中央

-Musicians

Concertgebouw Orchestra

Riccardo Chailly→Manfred Honeck conductor

-Works

Bruckner Symphony No. 9 in d minor ‘To the beloved God’

・マンフレッド ホーネック コンセルトヘボウ / Manfred Honeck Concertgebouw Orchestra 2月7日

昨夜もホーネックさんによるブルックナー 9番 4楽章付をコンセルトヘボウで。

前日とは、うってかわった演奏で驚いた。1楽章から伸びやかで情感たっぷり。ホーネックさんがすべてを手中に納めたようで、出来上がった感じが凄い。RCOともどもプロって凄いなぁと心底感じた。

前日のような楽章間の間もとらないし、ドライブもめいっぱいかけている様子。俺のブルックナーをよく聴いとけ、って感じか(笑)。これぞ自分の好きなホーネックさんなんだよね。毎楽章ごとに拍手したくなった。ブルックナーもますます好きになったので帰国したらディスクをたくさん聞き直したい。

-Rij 4 Stoel 35 前方左

-Musicians

Concertgebouw Orchestra

Riccardo Chailly→Manfred Honeck conductor

-Works

Bruckner Symphony No. 9 in d minor ‘To the beloved God’

・佐藤俊介 オランダ放送フィル / Shunske Sato Radio Philharmonic Orchestra 2月8日

昨日のコンセルトヘボウはマチネで佐藤俊介さんのモーツァルトの初期シンフォニーとヴァイオリン協奏曲。土曜日の午後1番からの贅沢なひととき。

会場に入るとチェンバロが調律中、例によってホールに響く細かな弦の音が美しい。演奏が始まると佐藤俊介さんの弾き振りは華麗の一言。小編成の古楽器集団を和気藹々の雰囲気でひっぱっている。

とても麗しきモーツァルト、ホールの音響の良さも手伝って、どこかの宮廷で聴いているかのような気がした。ワインをちょいとひっかけ、良い気分で聴く上質の宮廷音楽、本当に贅沢なひとときであった。

-RIJ 4 STOEL 35

Shunske Sato: Between Bach and Mozart

-Musicians

Radio Philharmonic Orchestra

Shunske Sato violin, conductor

-Works

Mozart Symphony No. 10 in G major, KV 74

Martini Allegro (from ‘Sonata prima’) (orch. S. Sato)

J.Chr. Bach Sinfonia in g minor

Linley jr. Violin Concerto in F major

Myslivecek Symphony in E-flat major

Mozart Quaerite primum regnum Dei, KV 86

Mozart Violin Concerto No. 1 in B-flat major, KV 207

・ナショナルオペラ ルディ・シュテファン 最初の人類 / Rudi Stephan:Die ersten Menschen 1月30日

-Zaal even rij 12, stoel 54 左前方端

De Nationale Opera Rudi Stephan Die ersten Menschen

Opera in two acts

Sung in German

Libretto Otto Borngräber

Musical direction Kwamé Ryan

Stage director Calixto Bieito

Set designer Rebecca Ringst

Costume designer Ingo Krügler

Lighting designer Michael Bauer

Video designer Sarah Derendinger

Adahm Kyle Ketelsen

Kajin Leigh Melrose

Chawa Annette Dasch

Chabel John Osborn

Rotterdam Philharmonic Orchestra

Erotic mystery

The first two humans on Earth fell in love. The third human murdered the fourth. Die ersten Menschen tells the story of the first family in the Biblical history of humanity, Adahm, Chawa and their two sons Kajin and Chabel. After performances in the midst of the COVID pandemic, which were highly praised by public and press alike, this ‘rediscovered’ work by Rudi Stephan is now returning to Dutch National Opera in all its glory.