(前回からの続き)ベルリンにあるドイツ技術博物館(Deutsches Technikmuseum Berlin)はとても広い、その為、10年前に訪れた際はすべてをまわりきることができなかった。そこで今回は朝から閉館時間まで舐め回すように膨大な展示物を堪能してきた。

この博物館のメインの展示は機関庫だった建物を生かした鉄道関係であり、加えて別棟の航空機や船舶と続く、航空機に関しては前回の記事を参照していただきたい。

また、車両関係のみならず、印刷技術、農機具や繊維、カメラにオーディオとその他の技術展示ジャンルも幅広いのも、この博物館の特徴であり、とにかく盛りだくさんで楽しい展示となっている。

○ ドイツ技術博物館の充実した鉄道関係の展示

・ドイツ人の生活を著しく向上させた鉄道網

・主だったドイツの鉄道車両

・ナチス政権下のドイツ鉄道

○ 海事博物館並みの船舶展示

○ その他の展示と博物館全体の魅力

○ ドイツ技術博物館の充実した鉄道関係の展示

ドイツ技術博物館は前回したためた通り、アンハルター駅の機関庫だったこともあって、1番充実しているのが鉄道関連の展示である。停車場に面した機関庫にはいくつもの車両が展示されている。

アンハルター駅とドイツ技術博物館の関係はこちらの記事を参照ください

・ドイツ人の生活を著しく向上させた鉄道網

ドイツの鉄道史を眺めると、ベルリンを起点に発展していったプロイセンの鉄道網の飛躍はめざましいものがあった。地方分権であったドイツには私鉄も多くあり、こちらもドイツ統一とともに反発する地方を抑えながら、徐々に国有化されていく。このあたりは書籍『鉄道のドイツ史』鴋澤 歩 著に詳しい。

この書籍と博物館の解説を踏まえて調べてみると、1880年代まで鉄道網の拡張においては農村地域を網羅していなかった。1870年頃は鉄道の3分の1が国有、残りが私鉄(地方主体)であり、これが1885年までに約11,000kmの私鉄が国有化された。その結果、総延長約27,000kmの内の約21,000kmが国有となる。

1892年に制定されたプロイセン軽便鉄道法(小線区法)「Kleinbahngesetz」によって農村や地方向け支線建設の法的整備がなされ、小線区と支線が敷設が進む。これによって約10,000~12,000kmの路線敷設が進み、第一次世界大戦までに10,000㎞もの線路が新たに敷設された。1914年時点ドイツ帝国全体の鉄道全路線敷設は、およそ63,000〜64,000km程度だったらしい。

鉄道が敷かれた地域では、経済は活性化し、新たな世界と繋がることとなる。地方の人々にとって都市への訪問、移住、通勤がとても容易になった。逆に都市住民にとっては新たなレクリエーションの場が突如として利用可能になった。そして物流も飛躍的に伸張し牛乳は鉄道で大量に都市に運ばれ、廃棄物は都市から人口の少ない地域へ運ばれ、肥料として利用されるようになった。

この当時の客車のキャプション(プロイセン支線客車 CDI-PR 1898年)にはこう書かれている。各地の住民は近隣の町から地元の市場に農産物を運んだりするために列車を利用していたので収納スペースが必要であった。そのため、プロイセンで広く普及していた4等車には簡素な板張りのベンチが置かれているだけで、床には収納スペースが十分に確保してあった。

・主だったドイツの鉄道車両

たくさん並んでいる車両の主だったものを眺めているだけで、素人にも車両の発達史や鉄道の歴史がわかってくる。

-電気鉄道車両 ET 183 05(1898年)

これが1895年にドイツで初めて開業した電気式標準軌鉄道であった。こちらの車両は1898年にバイエルン地方鉄道会社(LAG)によって5両の類似車両のうちの1両として導入されたもの。ミュンヘン南部のイーザール・タールバーン線で運行され、多くのレジャー客で賑わっていた。LAGが国有化されてから3年後の1938年、この車両はヴュルテンベルク州のメッケンボイレン-テットナンク線に移された。

1952年、当時の車両に倣い、中央にスライドドアが設置される改造が行われた。それと同時にドアの奥に広い乗降室が設けられ、果物箱などの大型の荷物を載せることができるようになった。

この沿線には学校や工場が点在しており、乗客数も多かった。しかし、急激に進んだ自動車の普及により、この路線も1962年に運行を終了することとなった。

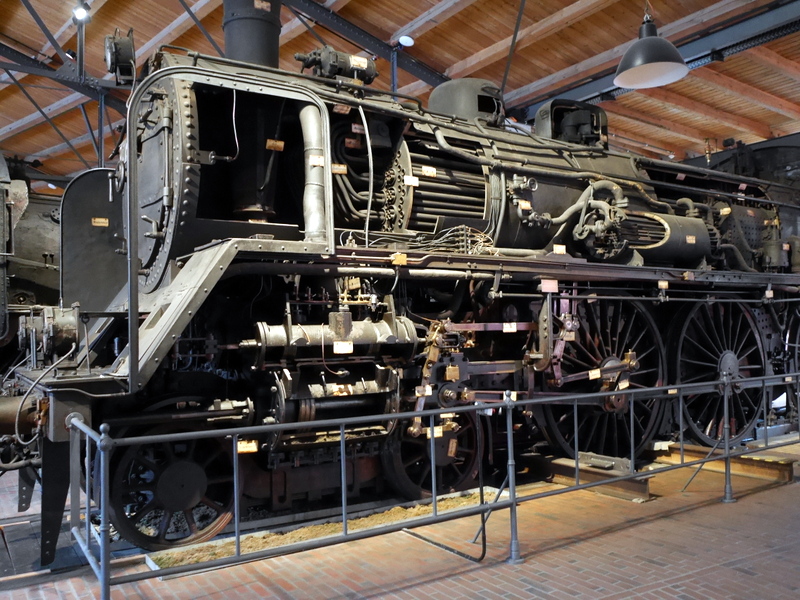

-プロイセンS10型 機関車(1911年)

路線拡張、輸送量増加によって強力な機関車の必要性が生まれ登場したのがこちらの機関車。4気筒エンジンの力強いフォルムがカットモデルになっており、当時新開発の強力なエンジンを目の当たりにすることができる。

-ベルリン最古のS‑バーン車両 EB 169 015a(1924年)

ベルリン最古のSバーン(都市近郊列車)車両で唯一かつ無傷な現存車両。現在ドイツ技術博物館によって修復が進められている。製造は1925年(開発は1924年)、ベルリン郊外鉄道(後の S‑バーン)の最初の量産シリーズであり、最大8両のフル編成まで拡大可能であった。

革新的だったプレハブ分業方式が導入され、1928年から1931年にかけてはドイツ最大級の S‑バーン車両生産が行われ、総計1,276両が製造された。第二次大戦後も近代化改造されながら東西ベルリンで長期にわたって使用され、1990年代半ばまで運行された車両もあったという。

第一次世界大戦後の時代からこんな立派な鉄道が走り始めていたとは驚きであり、それが2000年近くまで使われていたというのは更なる驚きである。

-銀行家列車と呼ばれたSバーン ET125(1935年)

1928年から1932年にかけて、ベルリンには近代的なSバーン(都市近郊列車)の電車が多数導入され、市内の交通網に革命をもたらした。そして、1936年のオリンピック開催に伴う交通量の増加に対応するために投入されたのがET125である。

車体は溶接構造とされ、前面はわずかに傾斜させて空気抵抗を軽減する形状を採用していた。これにより時速80kmしか出なかった通常のSバーンに比べて時速120kmで走行できるようにした。

これら列車はポツダム駅(Potsdamer Bahnhof)から ツェーレンドルフ(Zehlendor)を経てヴァンゼー(Wannsee)まで行き、ベルリン郊外を横断する形で運行され、途中ツェーレンドルフまでは無停車で運行されたため、南西ベルリンと市中心部の間を速達で結んだ。その結果、ポツダム広場の商業地と裕福な住宅街が鉄道で直結され、「銀行家列車(Bankierzüge)」と呼ばれる所以となった。

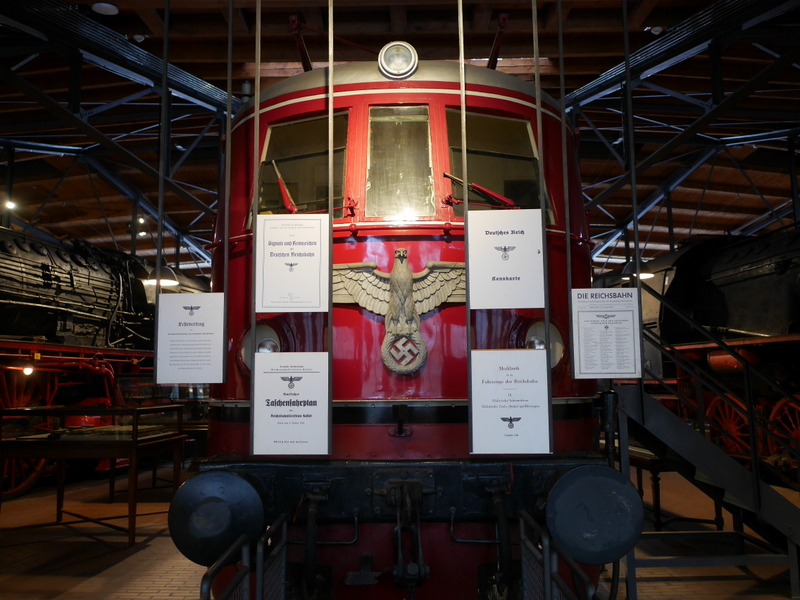

・ナチス政権下のドイツ鉄道

第二次世界大戦中、国鉄とナチス政府のつながりは特に密接だった。1933年にアドルフ・ヒトラーと国家社会主義者が権力を掌握した後、国鉄であるドイツ国営鉄道(ライヒスバーン)は、その時代のあらゆる政治的展開に直接関与した。

社会民主党員、共産党員、労働組合員、ユダヤ人の解雇をし、全鉄道職員に「ハイル・ヒトラー」敬礼の導入した。ナチスの歓喜力行団(Kraft durch Freude 略称 KdF)のイベントのための宣伝旅行に注力もした。そして、軍の再軍備の為の線路の改良や鉄道砲、オーストリアとチェコスロバキアの併合された鉄道路線の引き継ぎ、ポーランドとフランスに対する軍隊の配備、占領地からの略奪品の輸送の開始などをおこなった。

1938年のオーストリア併合後、ドイツ国営鉄道はウィーン、リンツ、フィラッハの各地区の運営も引き継ぎ併合した。先の書籍『鉄道のドイツ史』によると、この併合によってオーストリア連邦鉄道の高額な赤字もドイツ国営鉄道が引き受けることになったようだ。ナチス政権は当初鉄道を重視しなかった為、そもそもの財務状況が悪化していた。その上での相次ぐ路線拡張は国営鉄道にとって大きな負担となっていたことだろう。

続くポーランド侵攻ではポーランド国鉄も併合することになる。この時は旧ドイツ帝国領時代の車両や設備がそのまま使用できた。しかし、ロシア侵攻の時は線路幅の違いと捕獲列車を転用するという甘い見立ての失敗から運行は困難を極めることになってしまう。これが後の独ソ戦の敗戦の原因ともなる。兵站は停滞し、前戦に兵器はもちろん冬装備すら輸送できない状態に陥ったのだ。

更にナチス政権下のドイツ国営鉄道には追い打ちをかけるような熾烈な攻撃が待っていた。ユダヤ人排斥によってアメリカに逃れていたかつての国営鉄道の最高財務責任者ホンベルガー(Ludwig Homberger)が連合軍にドイツ鉄道の急所を指南することになったのだ。

大学教授であった彼は諜報局に転職し、ライヒスバーンの弱点を次々と軍にレポートする。これによって連合軍の鉄道とその施設への爆撃は熾烈を極め、戦中での全爆弾投下重量の7%近いものになったという。

○ 海事博物館並みの船舶展示

ドイツ技術博物館の船舶展示は新館の3フロアを丸ごと使う大規模な構成である。内陸に位置する博物館ながら異例の充実した船舶展示であり、海洋技術のみならず、内陸水路に関する展示も数多く見られる。

また、実物の動力船や数えきれぬほどの船舶模型、ナビゲーション技術や航海に関する展示が見事である。

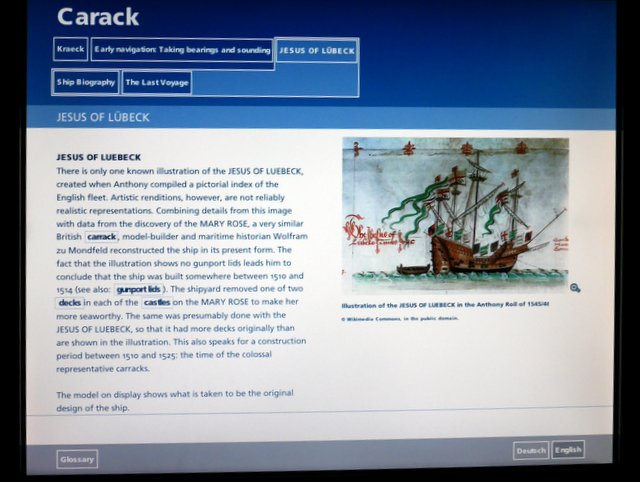

中でも船の発展史を説明する模型では、バイキング船に始まりカラック/ハンザ/カラベル/フルート/フリゲート /クリッパーと年代順にずらりと並び、模型の横には液晶の説明書きが各々の船に添えられている。ここまで帆船の進化の歴史を体系的に学ぶことができる博物館は初めてであり、思わずすべてのキャプションを写真に納めてしまった。

また、どこの海洋博物館でも船の構造は重要なテーマだが、こちらほど大きな展示物で説明しているところは見たことがない。船舶の外壁は、水密性と船の保護から重要な役割を持ち、木材の貼り合わせの仕方などの模型を他の海洋博物館で何度も見かけたが、ここでは実物大の大きさで解説をしてくれる。そして、木製構造、木材と鉄の複合構造、鉄製リベット構造、スチール溶接構造の4つの大きな船底のカットモデルが並んでいた。

素材の発展により船の強度があがり、船体の大型化が可能となったことがよくわかる。尚、スチール溶接構造の説明には、加えてポリマープラスチックの使用など新たな工法や材料もすでに導入されつつあることも説明されている。

この博物館のロープメーカーの展示品は操作できるようであった。フックに固定したストランド(子縄)を片側のハンドルをまわして、縄をよっていく仕組みなのだが、この時にストランドを叩きながら均等に巻き上がるようにしていくらしい。

帆船時代にはこのロープは数百メートルも必要であったし、これを手作業でよっていた訳だから、たいした作業だったはずである。

これら船舶展示の中で1番目立った船舶展示は1840年頃に造られたカフェ船(Kaffe barge)である。ベルリン郊外を流れるハーフェル川で沈没したものを引揚げ復元したもので、屋根瓦を積載していたらしい。

その他にも興味深い展示が多くある。

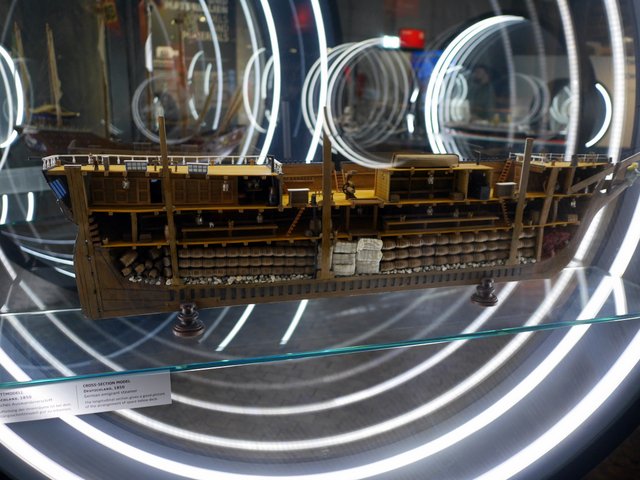

ドイツ移民船 1850年のカットモデルでは、内部のレイアウトや積み荷の状態がはっきりわかる。

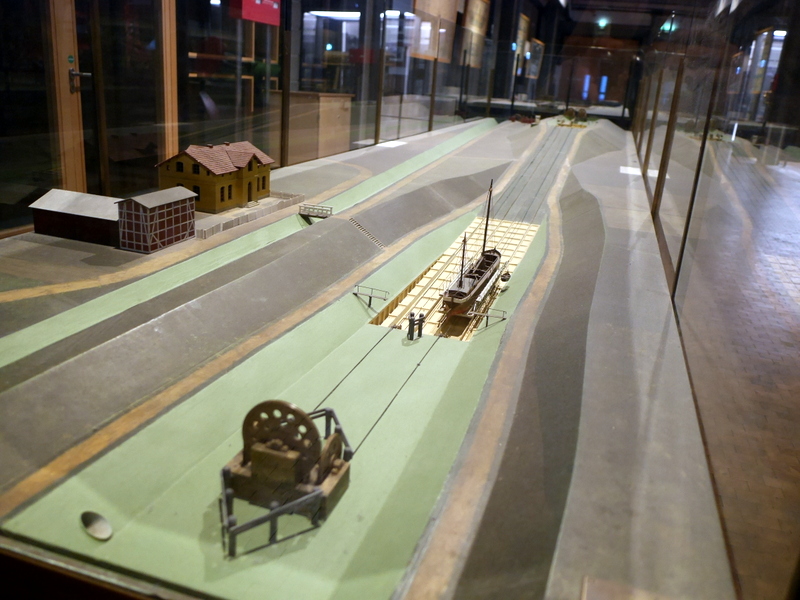

以前から訪れてみたいと思っていたポーランド(当時は東プロイセン)のエルブロンク運河で船を鉄道車両で運ぶインクライン(傾斜鉄道)のジオラマ模型があった。

説明によるとこの手法は閘門を建設するよりも安価であるから選ばれたらしい。1800年半ばに造られたこのしくみは最大60トンの船を運ぶことができる。2つの車両がケーブルと滑車で互いに接続されており下り車両の重量で、もう一方の車両を引き上げるようになっている。

○ その他の展示と博物館全体の魅力

更には印刷技術、農機具やコンピューター、カメラにオーディオと展示ジャンルも幅広い。

カメラなど光学展示の場にはスパイカメラの展示

農業国でもあるドイツは、農機具の展示にも大きな一部屋を割り当てている。

印刷技術、コンピューター、オーディオの展示室まである。印刷技術の展示では、活版印刷機や古い製本器具などの実機が展示されていた。

コンピューター展示では、黎明期のパンチカード式計算機から1980年代のホームPCまで網羅されている。

オーディオ展示には、クラシックの巨匠カラヤンの録音風景などとともに音楽と技術の関係が紹介されている。

屋外に目を転じると公園のような裏庭を散策する過程で、小径を歩き小川をわたると風車が点在しているし、なによりこの機関庫だったドイツ博物館の建物自体も見事である。

こうして溢れんばかりの展示品を堪能し閉館時間となり、すっかり日も暮れた後にドイツ博物館をあとにした。