前回からの続き。ロンドン郊外に精神疾患の治療の一環で取り入れたアート作品や治療の歴史などを展示している博物館「ベスレム こころの博物館(Bethlem Museum of the Mind)」と 「ベスレム ギャラリー(Bethlem Gallery)」がある。

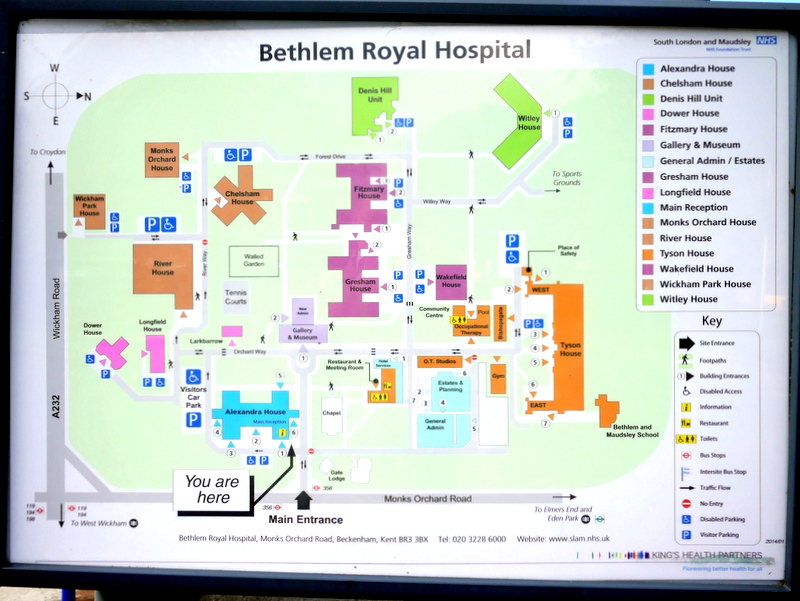

これらは世界最古の精神病者の保護施設、王立ベスレム病院(Bethlem Royal Hospital)によって運営されており、広大な病院敷地内に設置されている。

初期の精神病院の実態は監獄と変わらず、患者を見世物扱いであった。「ベスレム心の博物館」では、こうした精神疾患への対処の歴史が詳細に語られおり、更に「ベスレム ギャラリー(Bethlem Gallery)」では精神疾患の患者の絵画などを展示してある。

展示されている絵画作品の中にはジョンソン英国首相の母シャーロット・ジョンソン-ウォール(Charlotte Johnson-Wahl)の作品や挿絵や絵はがきの動物絵描きとして売れっ子だったルイス・ウェイン(Louis Wain)の作品もある。ルイス・ウェインについては彼の人生やその時代を詳しく描いた『吾輩は猫画家である ルイス・ウェイン伝』南條竹則 著 がその理解の助けになった。

● 英国の実証に基づく健康政策

● 王立ベスレム病院(Bethlem Royal Hospital)を訪れる

● 精神疾患の治療の歴史がわかる資料館、ベスレム心の博物館(Bethlem Museum of the Mind)

● 王立ベスレム病院の絵画たち、『吾輩は猫画家である ルイス・ウェイン伝』を読む

● 英国の実証に基づく健康政策

前回もご紹介したロンドンの病院巡りのきっかけとなった本『ロンドンこころの臨床ツアー』の中に、とても興味深い話があった。それはイギリスの健康政策の話である。英国では90年代に実証に基づく健康政策をとることになり、臨床心理の分野でも実証が求められることになった。その結果、精神科医たちも薬物療法や生物学的研究に注力するようになったらしい。そして、臨床心理士は精神科医とは別の立ち位置で重用されているとのこと。

つまり、精神科医と心理士は協調して治療にあたっており、実証を重んじていると言うことになる。その為、今では精神分析療法には懐疑的で、心理療法的な認知行動療法が主流になっているようだ。心理士についても日本とは大きく異なり、英国では重用されているようだ。この英国の治療法に関する前提知識は ベスレム王立病院資料館(Bethlem Gallery)で展示品を見る際にとても役立ち、精神医療の歴史を俯瞰して理解することができた。

● 王立ベスレム病院(Bethlem Royal Hospital)を訪れる

王立ベスレム病院(Bethlem Royal Hospital)は世界最古の精神病者の保護施設で1247年に設立。元は修道院であり ”St.Mary of Bethlehem” という名称だったが、それが転じて ”Bethlehem” となり、最後には省略されて”bedlam(ベドラム)” と通称される。さらにこのベドラムという言葉が精神病院の蔑称となり、しまいには「混沌」や「騒々しい音」を意味するまでになった。

こうした、いろいろな意味で由緒ある病院である。そして、この王立ベスレム病院が治療の一環で取り入れたアート作品や治療の歴史などを展示している博物館、「ベスレム こころの博物館(Bethlem Museum of the Mind)」と 「ベスレム ギャラリー(Bethlem Gallery)」を設置していることを知った。この資料館の写真を見ると不思議な絵画が多く、エントランスには奇っ怪な彫像があり、様々な関心が沸いてくる。

王立ベスレム病院は最初ロンドンのムーアフィールズ(Moorfields)に設立されたようだ。この時の建物入口に設置されたのが、現在「ベスレム こころの博物館」エントランスにある奇っ怪な彫像である。

この彫像はデンマークの彫刻家カイウス・ガブリエル・シバーによるもので「狂乱と憂鬱な狂気」と題され、躁鬱双方の状態を表現していると言われている。片方は鎖につながれ暴れ出しそうな雰囲気であり、片方の像は虚ろに惚けている。これが当時のベスレムの病院を訪れる者を門の上から迎えていた。当時の精神疾患への差別的な扱いが透けて見える。

1815年から1930年までは、現在の帝国戦争博物館(Imperial War Museum)として使われている建物にベスレムは移転した。更にその後1930年からは現在の位置、ロンドン南部郊外のクロイドン(Croydon)付近に移転している。

ロンドン郊外と言っても、ちょっとした小旅行の始まりである。地下鉄と列車を乗り継ぎ、まずはロンドン南東の「Eden Park駅」まで1時間ほど、そこからバスを待ち乗車10分足らずのところに王立ベスレム病院はあった。

郊外だけあって病院の敷地は広く、ゆったりとした雰囲気の中に建物が点在する。

目的の「ベスレム こころの博物館」と「ベスレム ギャラリー」は同じ建物に同居しており、病院入口を入って歩いてすぐの正面にあった。

● 精神疾患の治療の歴史がわかる資料館、ベスレム心の博物館(Bethlem Museum of the Mind)

その昔、精神疾患への眼差しはとても厳しかった。見世物であったり患者への差別や実験的治療という気分の悪い歴史がつらなる。一方、この資料館の展示を見ていると、こういった悪しき積み重ねの経緯を経て、間違いを正し、進化、改善していった様が見て取れる。

「ベスレム心の博物館」では、こうしたベスレムの歴史と精神疾患への対処の歴史が詳細に語られている。そして、歴史過程の検証の為に、大昔の患者達のカルテまで見ることができ、その一部は展示もされている。

前回の記事にあるセント・トーマス病院の旧手術室でみたように、初期の手術は見世物兼拷問のような様相だった。精神病院の初期の有様も同様に悲惨である。手術室が見世物小屋なら、精神病院は監獄と変わらない。精神病は病ではなく犯罪扱いだったようだ。

17~18世紀のベスレム(精神病棟)は、観光スポットの一つであり、お金をもらって患者を見世物にしていた。いわば、おかしな人を収容する監獄のような位置づけで、患者にとっては劣悪な環境であったらしい。

ベスレムを訪問する日の朝、ロンドンにあるサー・ジョン・ソーンズ美術館に立ち寄った。ここにはウィリアム・ホガースという画家が描いた『放蕩一代記』という絵画が展示されている。

この一連の絵画作品の最後を飾るのがベスレムを舞台にした画となっており、放蕩者の物語の末路は精神病院で締めくくられる。そして、そこには、まさしく珍妙な出立の患者たちを、ひやかす貴婦人たちが描かれている。まさに見世物小屋、当時はそれが精神病棟の有様だった。

ホガースの詳細については、こちら以下のブログ記事「18世紀のロンドンの状況をホガースの描く世界で想像する」をご参照ください。

精神病院が牢獄や見世物小屋めいた状態だった後に、多少なりとも医療めいた展開をみせてくる。19世紀になるとフランツ・ヨーゼフ・ガル(Franz Joseph Gall)というドイツの医師が骨相学の一種で「頭蓋鏡検査」(cranioscopy)という、耳の後ろのくぼみの形で、嘘つきや泥棒などの性癖が決まるという説を提唱した。更に、患者の写真で診断する手法、怪しげな体液理論を唱える学者もいたと言う。どれもこれも眉唾で今では見向きもされない説だか、当時は大まじめに取り組まれていたようだ。

そして、ベスレム王立病院資料館の展示の最後では『Crazy, crackers, loony, mad, psycho, insane cuckoo,gaga, bonkers, barmy, barking, berserk… doolally,round the bend, on another planet…』と精神の病の呼称を列記してあり、この病のとらえ方を難しさを提起していた。

● 王立ベスレム病院の絵画たち、『吾輩は猫画家である ルイス・ウェイン伝』を読む

現在のベスレムは最新の治療が受けられる病院となっている。今回訪れた「ベスレム・ギャラリー」もその活動のひとつである。入院している精神疾患の患者の絵画などを展示しており、あわせて精神の病とはどのようなものか、を精神疾患への社会の見立ての歴史と共にわかりやすく解説している。

そして、出迎えてくれる最初の絵画がジョンソン英国首相の母シャーロット・ジョンソン-ウォール(Charlotte Johnson-Wahl)の手によるものだ。彼女は育児と夫の相次ぐ転勤転居の為に精神に異常をきたし、モーズレイ病院(Maudsley Hospital)に9ヶ月入院していた。この絵はその時に描かれた78もの作品の中の1つである。

モーズレイ病院の設立は1923年と比較的若いが、精神医学と臨床心理学の世界では著名な病院である。現在、モーズレイ病院はベスレム王立病院と経営統合されているので、その関係でこちらの画もベスレムに展示されているのかもしれない。

シャーロット・ジョンソン-ウォールは、モーズレイ病院でキャンパスと絵の具を与えられたことを心底嬉しかったと語っている。幼い子どもたちを置いて入院し、病魔にさいなまれた日々に描かれた絵は鮮烈だ。彼女はその後も絵を描き続け、プロの肖像画家として成功している。

ベスレム・ギャラリーが所蔵するもっとも有名な画はルイス・ウェイン(Louis Wain)のものだろう。ルイス・ウェインは、ベスレムの入院患者であった画家であり、ここにも数点が展示され、彼の作品はミュージアムグッズのアイコンにもなっている。

挿絵や絵はがきの動物絵描きとして売れっ子だった彼は、晩年に精神の病に冒され、貧民病院に押し込められてしまった。そこで、彼の実績を知る金持ちが支援し、ベスレムに転院させたらしい。お金を出して転院させたということは、この頃のベスレムは優良な病院のひとつになっていたのだろう。そして、ウェインは院内で気兼ねなく猫の画を描きまくるのである。

ルイス・ウェインの作風が病の進行と共に変わる様が『吾輩は猫画家である ルイス・ウェイン伝』南條竹則 著 で紹介されている。猫の顔がだんだん抽象的になり、微細でカラフルな草間彌生の画風のようになってきている。この作風の変化を病と結びつけることに異論はあるようだが、こういった変遷もベスレムでは研究対象になったようだ。

ちなみに精神病院に入院する前の彼の絵は、猫に限らず、各動物の戯画化に長け、眺めていて楽しい。どこかとぼけた表情でありながら、動物本来の描写からも離れない巧みさがある。この本では夏目漱石が「我が輩は猫である」の着想をルイス・ウェインの画から得たのではないかと推察しているが、英国留学していた時期がかぶっており、その可能性は確かにある。

ルイス・ウェインは多作だったにも関わらず、版権も絵と共に都度売却してしまったので、売れっ子だったにも関わらず、晩年は困窮する生活にならざるをえなかった。そういったところにも、ルイス・ウェインのお人好し加減がうかがえる。

ベスレム病院の博物館、片隅にミュージアムショップがある。英国の博物館のミュージアムショップは実のところ、ちょっとダサい商品が多い。展示品は見事なものがそろっているのに、土産物店のグッズは、東欧諸国の土産物店のようだ。ただ、ここにはウェインの絵をあしらったカップを売っていた。気に入って買おうとすると、ショップのお姉さんも、これは私もお気に入りで自分も使っているの、と愛想がよかった。