(前回記事)欧州旅ではなるべく魚を食べるようにしたところ、各地の市場を覗くのが楽しくなった。街中で魚屋を見かけることが少ない国もあるが、市場にはほぼ必ず魚屋があるし、燻製魚屋などもあって、魚食のバラエティに富んでいることもある。

この体験をきっかけに欧州の魚に関する歴史を調べ始めることにした。今回はタラ(鱈)である。油分の少ないタラはニシンよりも優れものの加工食の原料であった。タラに関わる国々はヴァイキングから始まりバスク、ハンザ同盟、スペイン、オランダ、英国、そしてアイスランドと連綿と連なる。そして、タラに関わると、各国漏れなく領土問題なども絡めて諸国勃興に関わる重要なタームを迎えるのだ。

● 魚食で最強になったヴァイキングと加工改良をしたバスク人、超優良食材の鱈

● 鱈が関わるハンザ同盟からオランダ繁栄を経ての海洋王国英国の誕生、アメリカ独立の契機にも

● 英国対アイスランド、現代の大海戦でまさかのロイヤル・ネイビー惨敗

● 今でも鱈はごちそう、ムンクの自画像から

表紙画像はヨアヒム・ブーケラール The Four Elements:Water @The National Gallery / London

● 魚食で最強になったヴァイキングと加工改良をしたバスク人、超優良食材の鱈

10世紀グリーンランドや新大陸まで足を伸ばしていたヴァイキング。彼らの遠洋航海を可能にしたのがタラであった。凍てつく寒風の元で干物にされたタラは5分の1の重さになる。彼らはこれをほぐしつつ、かじりながら航海し、時には干しダラを輸出までしていた。荒くれ者のイメージがつきまとうヴァイキングは魚食頼みであったとは意外な事実であった。最近の調査ではヴァイキングの襲撃や略奪はあくまでも漁業のついであったという説もあるらしい。

ヴァイキング船は当時最先端の造船技術を持っており、彼らの造る船は船体が長く喫水が浅いので、河川にも入れて小回りが効く上に、高速航行が得意であった。その為、戦だけでなく漁の際にも役立つ船だったのだろう。

ヴァイキングの次にタラに大きくかかわったのはバスク人。彼らはタラの干乾しに改良を加え、塩干しにした。これで更に日持ちがよくなる。ニシンと異なり、脂肪分のないタラは塩干しにすると最強で、腐敗することがない。また味もよいので交易品としても大いに流通した。バスク人は捕鯨の達人で、この遠洋航海でもこの優秀な保存食である塩干タラを活用した。時は西暦1000年頃のことである。

● 鱈が関わるハンザ同盟からオランダ繁栄を経ての海洋王国英国の誕生、アメリカ独立の契機にも

こんな優れもののタラは、大航海時代での遠洋航海の立役者となり、軍隊の糧食としても欠かせないものになった。なにせ保存状態がよければ5年も持つのであるから、冷蔵技術のない当時、夢のような食品であったのだ。

中世の時代、ニシンで羽振りのよかったハンザ同盟は干しダラにも目をつけていて、アイスランドを漁場とする英国ブリストルと覇権を争っていた。が、後にニューファンドランド近辺まで足を伸ばすことができるようになった英国はアイスランドの漁場を手放す。

@Herzog Anton Ulrich-Museum

一方、この間にハンザ同盟のドル箱であったニシン漁の主権を徐々にオランダに奪われ、ハンザ同盟自体が衰退していく。そしてオランダは1568年にスペインからも独立を果たし、ここで海洋大国オランダの時代が始まるのである。オランダ東インド会社(VOC / Vereenigde Oostindische Compagnie)の設立は1602年、バタヴィア/ジャカルタに拠点をかまえ、日本まで貿易対象にしていたのだから、その貿易網は巨大であった。

その後、英国は1588年のアルマダの海戦でスペインを追い落とし、北米にも及ぶ広大なタラ漁場を確保することになる。そして、1651年から始まる英蘭戦争を境に、今度は北アメリカ大陸東岸のオランダ領であったニューネーデルラントをニューイングランドに完全に塗り替えてしまう。こうして北米の漁場を英国は一手にした。

ちなみに、干し魚を指すストックフィッシュは竿を意味するオランダ語の「ストック」からきている。2匹の尾びれを結んで竿にかけて干す姿が北米でも馴染みの景色になったのだろう。

その後、英国ではチョコレート・ドリンクと紅茶の流行で砂糖の需要が高まる。そこで英国本国は工業品を北米植民地に輸出し、北米植民地は見切り品の干しダラを西インド諸島プランテーションの奴隷用に流し、英国本国は砂糖を得るような三角貿易を成立させる。

この時代、英国は保護貿易政策をとった為、自らの植民地の貿易も守られ、結果ニューイングランドにも莫大な財を与えることになる。このニューイングランド(後のアメリカ)での財の蓄積、その根底にはタラがいて、この蓄積によって後々アメリカが英国から独立することにつながるのだから、タラという魚は歴史を動かす原動力のようだ。

とにもかくにも、洋上の現場では水兵も漁師も海賊も渾然一体となりながら、とくかく遮二無二、海洋覇権と漁場を独占した英国。重商主義の経済基盤確立の裏ではタラとニシンが大きく貢献していた。

これらの話は2つの本から知識を得た。ひとつは前回も引用した『魚で始まる世界史: ニシンとタラとヨーロッパ』。もうひとつは『鱈―世界を変えた魚の歴史』マーク カーランスキー著というタラについてのとても面白い本である。

● 英国対アイスランド、現代の大海戦でまさかのロイヤル・ネイビー惨敗

この『鱈―世界を変えた魚の歴史』では現代のタラについての話が興味深い、この本の白眉でもある。

実はアイスランドと英国のタラ戦争がついこの間まで続いていた。結果アイスランドが英国に競り勝つのだけれど、死者が出なかったのが不思議なくらいの魚を巡る大海戦が戦後にあったと言う。しかも、その回数たるや3回も、である。

とどのつまり領海問題なのだが、アイスランドと英国との第一次タラ戦争が1958年。1944年に独立したばかりのアイスランドは主権を主張するのに熱心で、いきなり領海12海里を宣言する。これに反発した英国は、まさしく中世と同じ行動にでる。漁船船団を英国海軍の軍艦が護衛して漁をおこなったのだ。

そこで、かっこよく登場するのがアイスランドの沿岸警備隊。英国の歴戦艦である37隻もの駆逐艦やフリゲート艦に彼らが立ち向かったのである。しかも、この沿岸警備隊の船に乗り込んだのは、実戦経験のない警官や民間人たち。アイスランドの海を知り尽くした彼らは、英国戦艦に護衛されているにも関わらず英国船1隻を拿捕してしまう。

その後、拿捕されまいと英国漁船団はしかたなく密集形態をとる。しかし、トロール漁船は密集してしまっては魚が捕れない。結果、英国の負け。

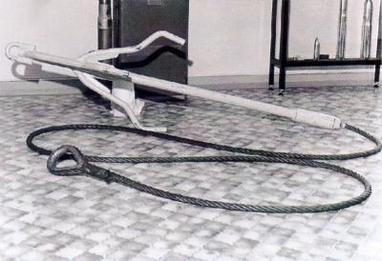

続く1972年の第二次タラ戦争は更に凄い。アイスランドは今度50海里を主張する。そこで登場するのが秘密兵器。実はアイスランドの沿岸警備隊は秘密兵器を第一次タラ戦争時に開発済であった。しかし、あえなく勝ってしまったので、それをひた隠しに隠していた。その秘密兵器がトロール・ワイヤー・カッター。

沿岸警備艇で鉤を曳航して、トロール船の引き網を切ってしまう戦法だ。かかった魚ごと時価5000ドルのトロール網を海底に沈めてしまうのだ。そして、網を失った英国トロール船はむなしく母港に帰るしかない。これでは英国漁師もたまらない。英国船69隻、ドイツ船15隻が、網を切られたらしい。

それでも、英国漁師は歴史的に腕っ節がご自慢である。中世の頃は他国船を拿捕しまくり、政府の言うことも聞かず国際問題もしょっちゅう起こしていた彼らである。大戦ではドイツ軍に包囲された連合国兵をダンケルクまで救助に向かったのも英国漁師たち。その豪腕な英国漁師側も負けてはいない。対抗策として漁船2艘が縦走して背後を守る対策をとる。ただし、漁獲量は当然半減するし、時化の時は衝突も頻繁に起きてしまう。

そこで次なるは荒波の中での敵船に向かってのぶつかり合い勝負。ただアイスランド船は砕氷船なので頑丈らしく、ぶつかり合いにも強いらしい。英国の護衛する軍艦やタグボートと戦い、ここでもアイスランドは善戦してしまう。

更には「いけず戦法」をアイルランドはとる。このぶつかり合いでの怪我をしても、傷病者の受け入れは自国の船(英国人は英国の船)でなくては、アイスランドの港に入国できないという決まりをつくった。要するに、港に入った船はそのままアイスランドが拿捕してしまうという作戦である。敵地で戦うことの不利なことよ。これには英国側もギブアップ。

そして、最後の1975年第三次タラ戦争では、アイスランドが漁業専管水域を200海里を主張し、短いながらも最も激しい紛争となる。この時は、英国46隻、ドイツ9隻のトロール網が餌食になる。

経緯を眺めると、どれもアイスランドが一方的に領海を拡げる主張しているのだけど、やむを得ない理由がある。最果ての地の彼らにとっては漁業が唯一の経済基盤であって、漁獲量が減る環境の中で譲れない主張であったようだ。

そして、この3度の紛争に懲り、仲裁にほとほと疲れ果てた欧州各国からの英国への忠告が可笑しい。

「タラ以外の魚を食え」と。

いかにも、である。肉と言えばローストビーフ偏食気味の英国人に対してならではのアドバイス。

あれだけ豊富な種類の魚が獲れ、生食もいけるほどの新鮮な魚が流通する英国。大昔のフィッシュ・デイの慣例に辟易しつつも、争いに次ぐ争いで豊かな漁場を他国から奪い取ってきた英国史。これだけ魚食環境に恵まれていながら、未だに魚料理はフィッシュアンドチップス一択のイングランド人。

タラの話題になると、どの本にもピルグリムブラザースの話が載っている。

1620年彼らを乗せたメイフラワー号が到着するのがニューイングランドのケイプ・コッド(鱈岬)で、タラの圧倒的な漁場で、英国がやっきになって確保した地域である。しかし、ピルグリムブラザースは2年間も同地で飢えに悩まされる。理由は魚を捕る技術もなく、道具も持参しなかったから。そして、彼らはなんとか原住民に助けられ、半数ほどが生き残れたという。

その時の話で目をひいたのが、彼らの偏食ぶりである。バタバタ飢えと病で仲間が倒れる中、砂浜に行けば、いくらでも貝が採れる環境であった。貝好きの北米インディアンが食べ方までピルグリムブラザースに教えたのに、彼らは頑として見慣れぬ貝を食べることを拒んだらしい。

結局、この英国人の偏食癖と頑固さが魚食にかぎらず英国食べ物事情が揶揄される遠因かもしれない。

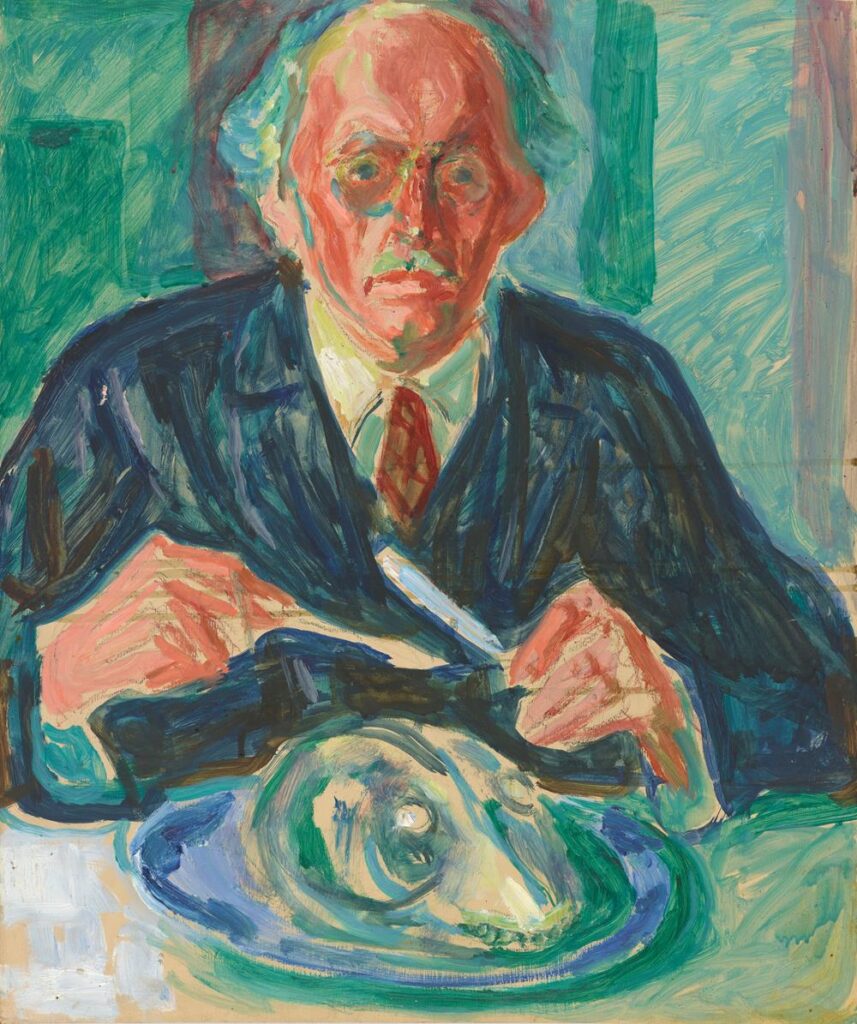

● 今でも鱈はごちそう、ムンクの自画像から

数年前の東京上野でムンク展が開催され、ムンク『皿の上のタラの頭と自画像』という立派なタラを前にしたムンクの自画像が展示されていた。この絵の寸評が日経新聞に掲載されていたのだが、いただけない内容であった。記述はこうだ「タラはノルウェー人にとって最も身近な魚の一つで、頭の部分も好んで食される。だがムンクはここに日常の食の場面を描いたわけではないだろう。当時の彼の状況を考えると、骨張ったタラの頭に、やはり死への予感が重ねられているように思える。」この日経新聞の解説者はムンクの自伝や時勢にひっぱられ、画を暗く解釈しすぎな気がする。

英国政治家の手による『サミュエル・ピープスの日記』というのがある、日記や自伝というのは手前味噌に書かれているのが常ながら、この日記は暗号で書かれたりしたせいか、かなり赤裸々に書かれているのが面白い。妻と喧嘩した後、妻が死んだ夢に悩まされて眠れなかったであるとか、1660年にステュアート朝が復活し王政復古の最中に関係者の首がはねられる様をサラリと書いたりとか、とても開けっぴろげな内容なのだ。

その日記の、1660年1月25日 には「叔父のところへ食事に。そこで父に会う。三人だけでみごとな鱈の頭で食事。」とある。ピープスさんは食事の描写を日記において度々しているが、「みごと」とまで食事について書くことは希で、食べた料理内容も書いたり書かなかったり、「○○亭で誰彼と食事」とあっさりとした記述も多いから「みごとな鱈の頭」とまであると特筆すべき事項だったのと推測される。

また、『タラの歴史 「食」の図書館』を読むとタラの頭は高級料理として紹介されている。全長1メートル近いタラの場合は頭も大きく、柔らかい頬肉はグレープフルーツ大になるそうだ。タラの頭は明らかにご馳走だったのだ。そうすると晩年のムンクはノー天気にも自己の承認欲求故に、大きなタラの頭を前にした自画像を描いたのではなかろうか。Instagramと同じである。

「骨張ったタラの頭に、やはり死への予感が重ねられているように思える」なんてご馳走を前に誰が思うのだろう。だいたい魚の頭は骨張っているに決っている。ムンクの画に視線を戻すと、やはり皿にのったタラの頭はとても大きく、ムンクの顔ほどもあって立派。なによりムンクの表情は得意げに見えないだろうか。私には、さんざん不埒なおこないをしてきたムンク爺さんが、今回もご馳走を前に得意げに「さあ食うぞ」と自撮りまがいの自画像を描いたとしか思えない。

こうしてタラは今も人を惑わせるのである。

@ベルリン KaDeWeで購入