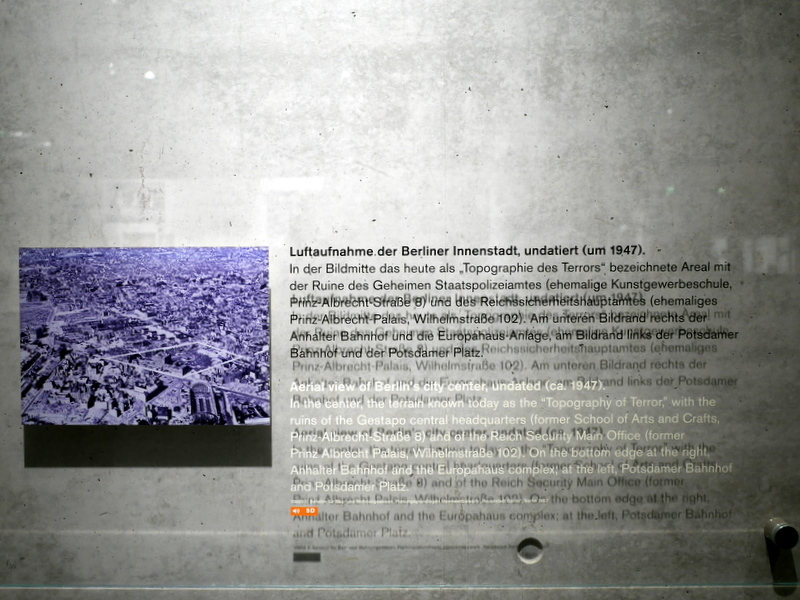

ベルリンのゲシュタポ中央本部跡には、ナチス政権の犯罪行為を振り返るための施設が建てられている。内部には膨大な数のパネルが並び、入場は無料である。雪の降る夜であったにもかかわらず、多くの人々が訪れていた。

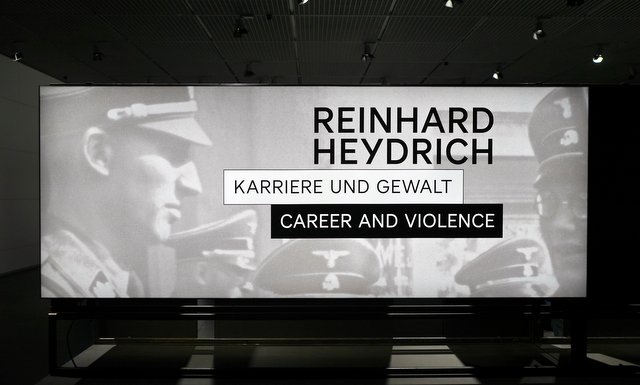

企画展のテーマは「ラインハルト・ハイドリヒ キャリアと暴力」である。ハイドリヒは悪名高い親衛隊高官であり、ホロコーストを推進した中心人物で、チェコスロバキアでは苛烈な圧政をおこなった。

チェコを旅した際に、彼の圧政に関わる史跡を訪れたことがあり、この企画展は特に興味深いものであった。

ハイドリヒがプラハで暗殺された際、激怒したヒトラーは報復としてチェコの村を焼き払い、地図から抹消した。その犠牲となったリディツェ村(Lidice)やプラハでの報復について、チェコの公文書などを用いて解説する企画展の内容は非常に興味深かった。

○ ベルリンのテロのトポグラフィー(Dokumentationszentrum Topographie des Terrors)

○ ベーメン メーレン保護領副総督ハイドリヒによるチェコ統治

○ ハイドリヒの暗殺作戦(エンスラポイド作戦)と彼の家族

○ 攻防戦のあった聖ツィリル・メトデイ正教大聖堂(Chrám svatých Cyrila a Metoděje)/ ハイドリヒ暗殺の英雄国立記念館(Národní památník hrdinů heydrichiády)

○ リディツェ村(Lidice)の惨劇

○ チェコの作曲家マルティヌーによる名曲「リディツェへの追悼」

○ ベルリンのテロのトポグラフィー(Dokumentationszentrum Topographie des Terrors)

テロのトポグラフィー(Dokumentationszentrum Topographie des Terrors)は、ベルリンのゲシュタポ中央本部跡に建てられた施設であり、ナチス政権の犯罪行為を振り返る場として無料公開されている。

館内に入ると読み切れないほど多くの解説パネルが並んでおり、その充実した内容から入場無料であることが信じられないほどである。訪れた日も大雪の夜であったが、多くの来館者がパネルに見入っていた。

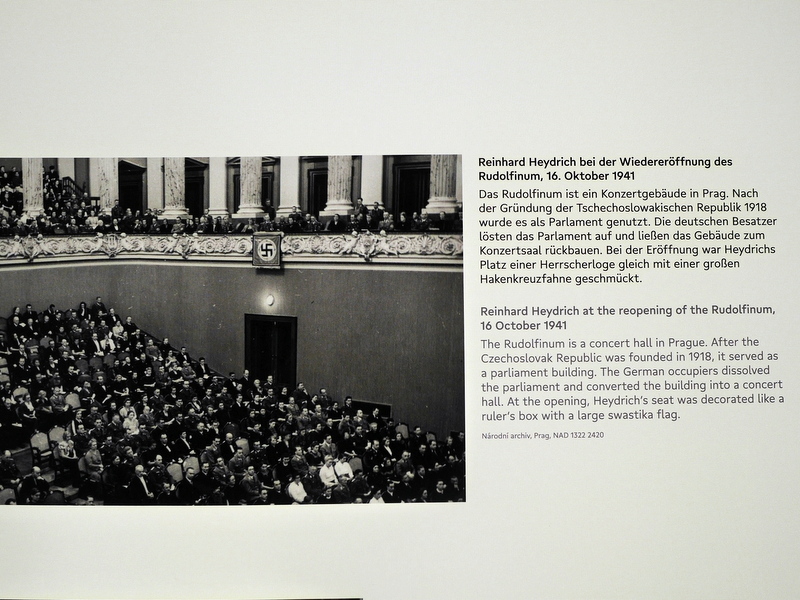

訪ねた際の企画展は「ラインハルト・ハイドリヒ キャリアと暴力」、ハイドリヒは悪名高いナチスドイツの親衛隊高官でチェコで圧政をおこない暗殺された人物。その彼の出世物語をまとめた壮大な展示である。数々の非道な行為に手を染めた彼の経歴が映像資料も交えて事細かに展示されている。

彼がプラハで暗殺された時、ヒトラーがその復讐の為にチェコの村を焼き払って地図上から消し去った。その報復の犠牲となったリディツェ村(Lidice)やプラハでのナチスによる残虐な史跡を訪ねたこともあり、この企画展は訪れる前から興味をいだいていた。展示内容には、チェコの公文書やハイドリヒの家族に関する興味深い写真なども含まれており、詳細な解説が付されていた。事前に想定していた以上に充実した展示であった。

概要説明にはこうある。

ラインハルト・ハイドリヒ (1904-1942) はナチス政権下で急速にキャリアを積んだ。わずか数年でハインリヒ・ヒムラーの下で出世し、SSと警察の監視および迫害機構で最も権力を握る人物となった。

彼は、自分が率いた部署の職員が犯した無数の犯罪に責任を負っていた。ハイドリヒは、ヨーロッパのユダヤ人の迫害と殺害で主導的な役割を果たした。彼は、ドイツ占領下のチェコスロバキア地域の「保護領副総督」として、1941 年秋からレジスタンスに対する断固たる行動を開始した。

彼は1942年5月下旬にプラハで暗殺未遂事件に遭い死亡した。彼の死後、政権は彼を「殉教者」として讃えた。

ハイドリヒはナチス国家内でどのように出世したのか? 若い頃に彼に影響を与えたものは何だったのか?そして彼の家族はどのような役割を果たしたのか? ハイドリヒはどのようにしてナチ党やSSと知り合ったのか? 彼のキャリアを支えたのは誰で、彼はどのようなネットワークで活動していたのか? 後にヨーロッパの広い範囲に恐怖と暴力を広めたSS保安局と国家社会主義警察機構の拡大において、彼はどのような役割を果たしたのか? そして、迫害と絶滅政策の対象となった人々にとって、彼の刑事命令はどのような結果をもたらしたのか?

これらは、展覧会で探求される課題です。展示はハイドリヒのどのように受けとめるかを考察しています。ナチスのプロパガンダに端を発し、1945年以降も継続され再解釈され、今日でも影響を与え続けているハイドリヒに関連するイメージや考え方を取り上げます。

○ ベーメン メーレン保護領副総督ハイドリヒによるチェコ統治

ハイドリヒはチェコスロバキアへ赴任をする前から非道の限りを繰り広げていた。ドイツ国内の警察権力をすべて手中に収め各種謀略を計った。また、ユダヤ人迫害を先導しホロコースト(ユダヤ人絶滅計画)の実行責任者でもあった。

第二次大戦を引き起こすために暗躍したのも彼であった。具体的には、ドイツとポーランド国境付近のラジオ局襲撃事件をポーランド人の仕業であると偽装した「グライヴィッツ事件」を演出し、その翌日にドイツはポーランドへ宣戦布告した。

1941年にはベーメン・メーレン(ボヘミア・モラヴィア)保護領副総督となり実質的にチェコスロバキアの占領政策をまかされる。着任早々に戒厳令を敷き、彼はチェコ内の反体制派を逮捕、処刑をした。その凄惨な手法からハイドリヒは「プラハの虐殺者」「金髪の獣」と呼ばれるほどになる。

このハイドリヒの統治方法から、今日でもチェコ国民から彼は蛇蝎のごとく忌み嫌われている。以前、テレジーンの博物館を訪れた際に、ツアーガイドが解説の中で強い声で吐き捨てるように彼の名前を連呼していたことを今でも鮮明に覚えている。

このように、ハイドリヒは実在した名うての悪党であったため、多くの映画作品で題材とされてきた。古いところでは「死刑執行人もまた死す(監督は当時アメリカに亡命中のフリッツ・ラング)」と「暁の七人(イングロリアス・バスターズの元ネタのひとつ)」がある。最近でも「ハイドリヒを撃て!」 「ナチス第三の男」が立て続けに公開された。

ハイドリヒ関係の小説では「HHhH: プラハ、1942年」があり、歴史検証と現代の自分と照らし合わせ時空を行き来する斬新な手法でゴンクール賞をとった。

これらの映画の中から1作を選ぶとすると、やはり『暁の七人』が時代や現地の雰囲気を醸し出しておりお勧めできる。

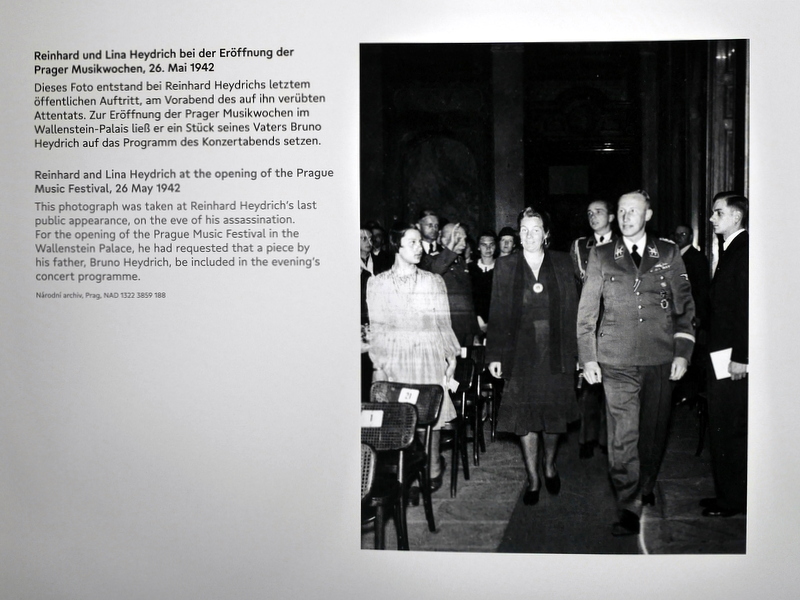

現在もプラハのコンサートホールとして使用され、チェコフィルの本拠地でもあるルドルフィヌム(Rudolfinum)は戦前の一時期に国会議事堂として使われていた。ナチスドイツは占領した際に国会を解体した。そしてハイドリヒはドイツの文化活動のためにルドルフィヌムを再びコンサートホールに改装させてた。ハイドリヒの座席には大きなハーケンクロイツの旗で装飾されているのが写真からわかる。

こうした強引かつチェコ人のプライドを踏みにじる統治方法は大きな反感や恨みをかうのは当然である。

○ ハイドリヒの暗殺作戦(エンスラポイド作戦)と彼の家族

ハイドリヒのチェコの圧政が続く中で英国のチャーチルらはハイドリヒの暗殺の為に特殊部隊をプラハに送り込む。メンバーは亡命チェコ軍人で、彼等はプラハを移動中のハイドリヒの車両を襲い、襲撃は成功する。ハイドリヒはその時受けた手榴弾による怪我が致命傷となり、襲撃の1週間後の1942年6月4日に死亡した。この襲撃の準備から犯人捜索に至る過程は、先に挙げた映画でスリリングかつ詳細に描写されている。

腹心の部下を殺されたヒトラーの怒りは凄まじくチェコ人の抹殺を命じるほどで、結果的にこの粛清1万人以上の人間の命が奪われたという。

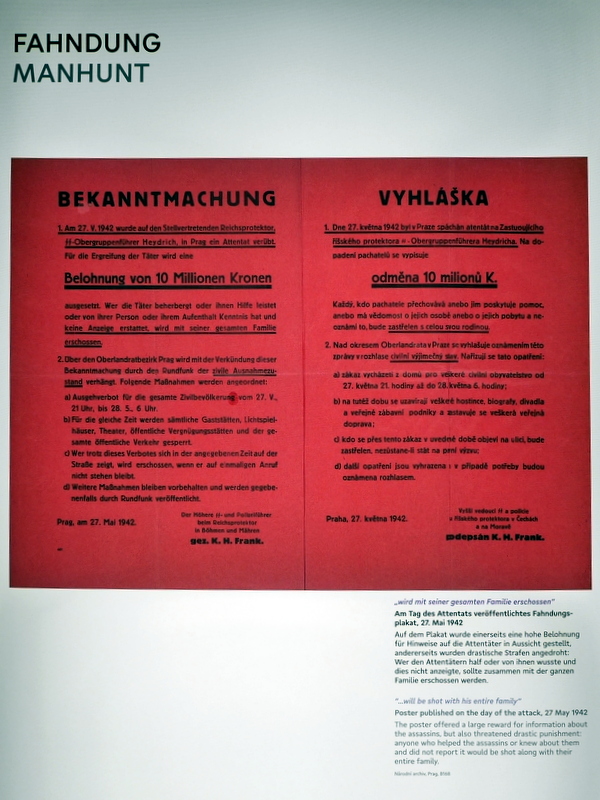

テロのトポグラフィーの企画展では、ハイドリヒが襲撃された際に公開されたポスター(プラハの国立公文書館資料)が展示されていた。そこには、「家族全員が処刑されるだろう」との見出しがあり、暗殺者に関する情報に多額の報奨金が提示される一方で、暗殺者を助けたり、報告しなかった者は家族全員が銃殺されるという告知がされている。

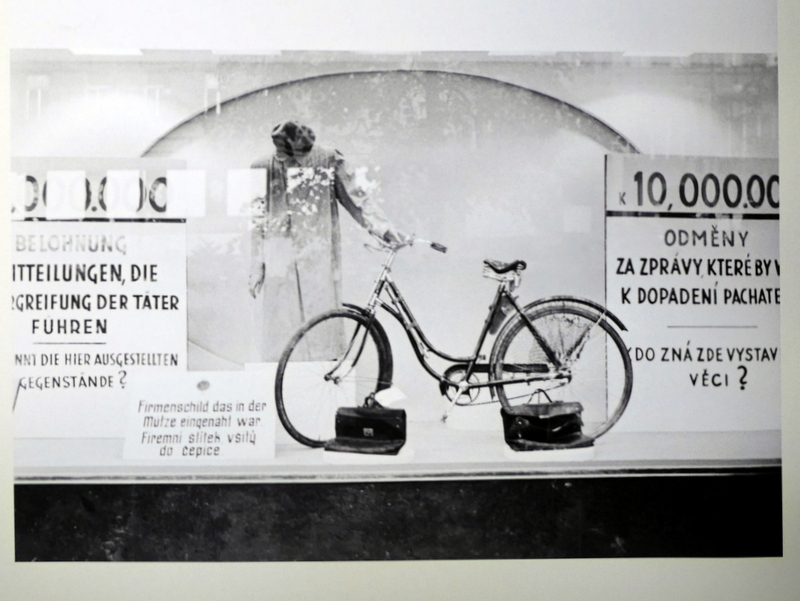

また、暗殺犯の捜索は熾烈を極め、拷問など非情な捜査方法がとられたことが映画でも描写されている。企画展では捜索に関する展示として、暗殺者の所有物が並ぶショーウィンドウのパネルがあった。ゲシュタポ(秘密国家警察)は捜査の一環として、ハイドリヒ襲撃現場で発見された品々をプラハ中心部のヴァーツラフ広場にある百貨店のショーウィンドウに展示したのだ。

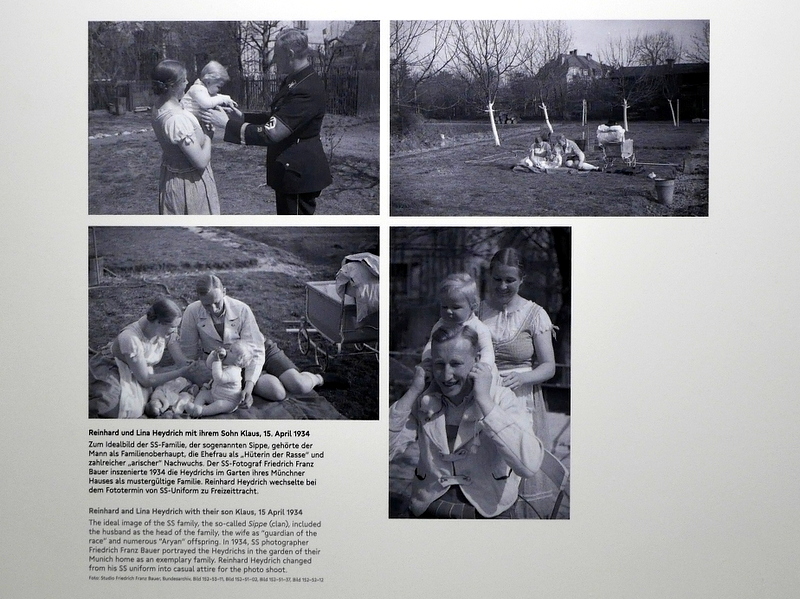

ハイドリヒとその家族はプラハ郊外パネンスケー ブルジェジャニ(Panenské Břežany)の屋敷に住み、チェコ人への親しさを演出するためか警護体制も気にせずオープンカーで護衛車両もつけずに通勤していた。容易に暗殺されてしまったのはそういった警護の甘さもあったのだが、このような演出をしたことから、ハイドリヒは家族の写真なども多い。それらの多数が企画展では展示されていた。

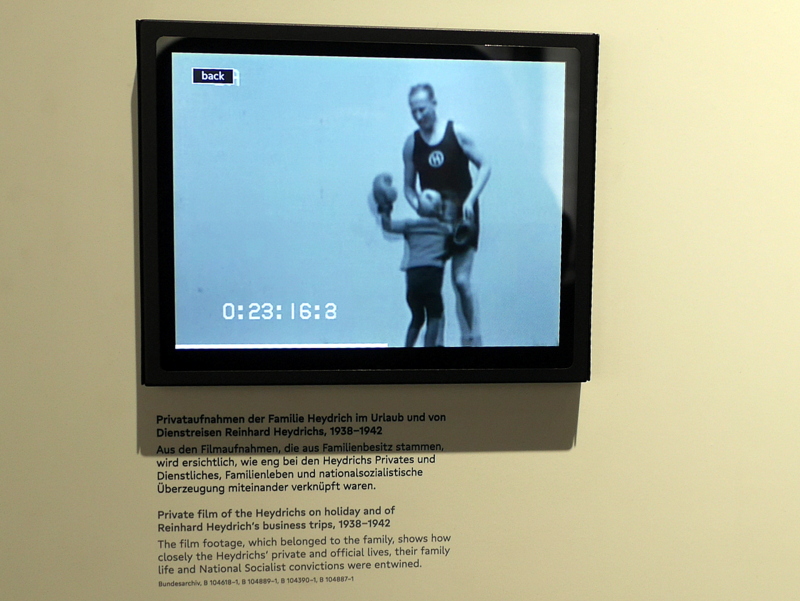

長身で「アーリア人」的な容貌からハイドリヒは国家社会主義の模範的な家族像として適任であった。宣伝材料としてはうってつけであったことから子供とスポーツをおこなう動画まで残されている。

また、ハイドリヒの妻であるリナは終戦までプラハ郊外のパネンスケー・ブルジェジャニに住み続け、農園を営みながらテレジーンなど強制収容所から調達した囚人を劣悪な環境で働かせていた。

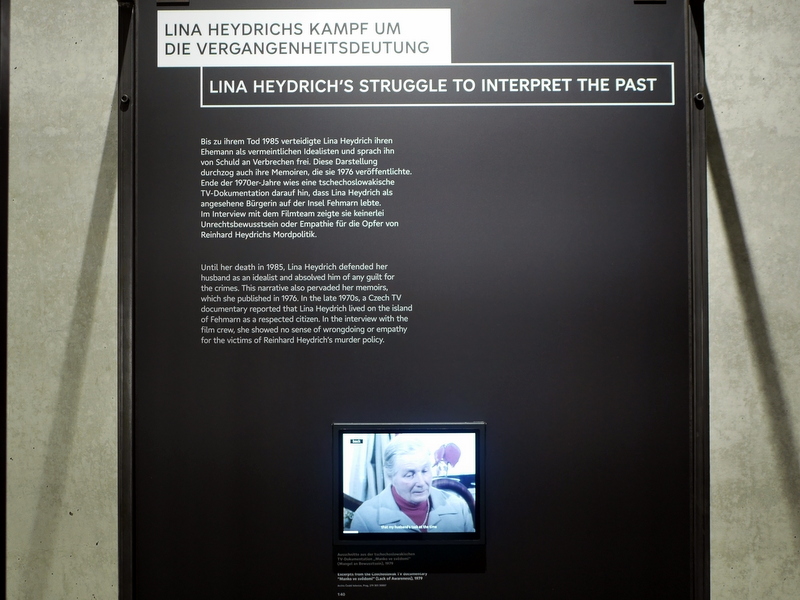

そして、彼女は1985年に亡くなるまで夫を理想主義者として擁護し、犯罪に対する罪を一切認めなかったらしい。彼女の回想録にもそのような記載があり、インタヴューでもハイドリヒの犠牲者たちに対する罪悪感など一切示さなかったという。この時のインタヴュー動画も上映されており、これだけ非道な証拠を前にして自己を正当化できるのかと驚く。

○ 攻防戦のあった聖ツィリル・メトデイ正教大聖堂(Chrám svatých Cyrila a Metoděje)/ ハイドリヒ暗殺の英雄国立記念館(Národní památník hrdinů heydrichiády)

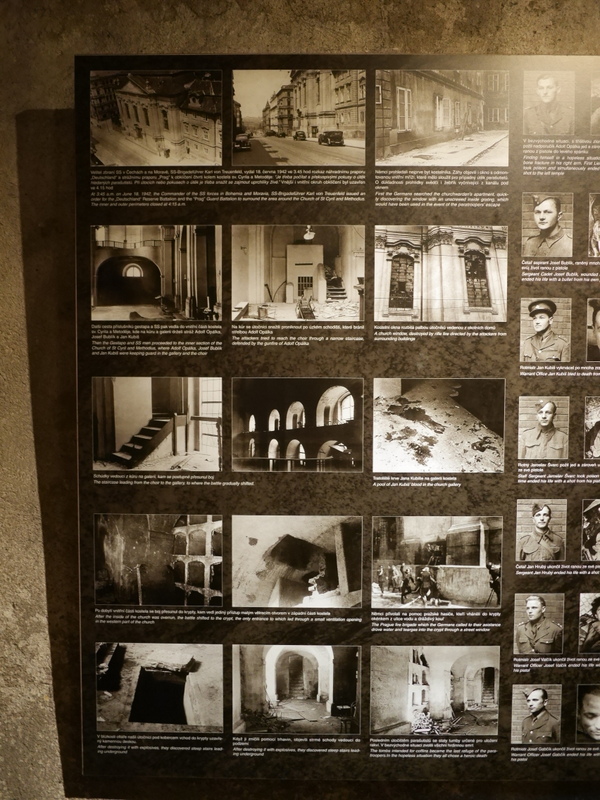

映画「暁の七人」は、このハイドリヒの暗殺を題材にした映画だか、ほぼ史実通りである。暗殺に成功した7人の実行者たちはプラハ市内の聖ツィリル・メトデイ正教大聖堂(Chrám svatých Cyrila a Metoděje)にかくまってもらう。

しかし、この事実を仲間が密告してしまう。そこで映画のラストは教会に立てこもった7人とドイツ軍との攻防戦となる。実際の映画もこの大聖堂で撮影され、とても痛ましい。追い詰められ地下に立てこもるも水攻め、ガス弾投入と防戦は苦しくなるばかりで、最後は立てこもった全員が自死を選択して終わる。

そのような展開の映画なのでカタルシスはない。書籍「HHhH : プラハ、1942年」も同様で巻末あたりはかなりハイテンションで、地団駄を踏むような内容ですすんでいた。

その立てこもって水攻めにあうクライマックスの舞台がこの大聖堂とその地下であり、今はハイドリヒ暗殺の英雄国立記念館(Národní památník hrdinů heydrichiády)として公開されている。

やはり海外でも有名らしく若いバックパッカーなど、けっこうな数の見学者が訪れていた。水攻めのホースが入れられる地下室の通風口は今も存在し、外側には碑文のプレートと花束が供えられている。またガス弾が投入された穴も残されていた。

○ リディツェ村(Lidice)の惨劇

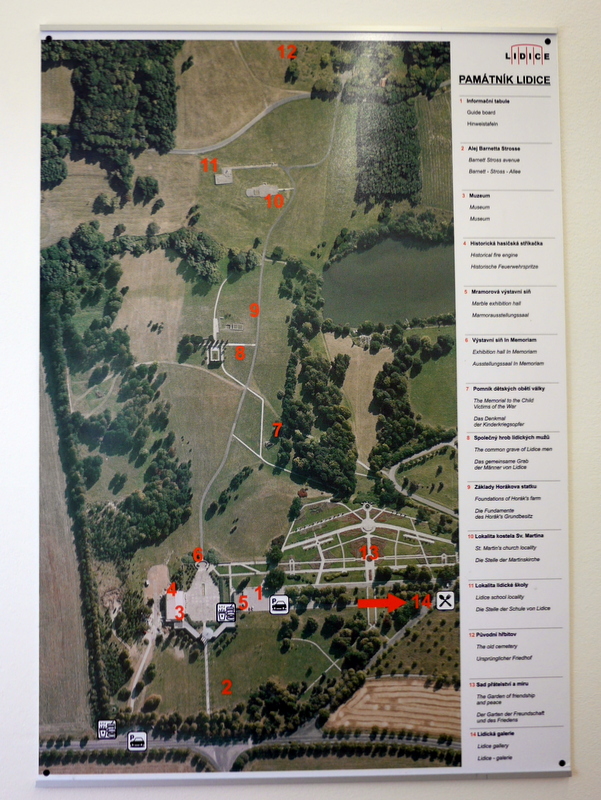

リディツェ村はプラハ空港の先のプラハ市街からさほど遠くない所に位置する小さな村である。この村は先のハイドリヒ暗殺犯をかくまったとの疑いをかけられ、報復のために村の抹消と大虐殺がおこなわれた。しかし、犯人をかくまった事実はなく、単なるでっちあげであり見せしめの為に犠牲になった。現在、この村は史跡公園として整備されており、消滅した村の跡地を丘の上から一望できるようになっている。

ハイドリヒを暗殺された怒りからヒトラーの勅命によりチェコの村を丸ごと焼き払い村は消滅した。それだけでなく15歳以上の男子約200名は即座に銃殺、女性約180名と子供約90名は別々に強制収容所送り、村は爆破焼き討ちの後にブルドーザで整地までされている。ヒトラーの命令は文字通り村をまるまる消し去ることであり、徹底的にそれがおこなわれたことになる。書籍「大虐殺―リディツェ村の惨劇 (第二次世界大戦ブックス)」によると、村にいた犬まで親衛隊に殺されたとある。

こういった村の悲劇の経緯はリディツェメモリアル(Památník Lidice)として公園内に設置された小さな博物館で知ることができる。

この博物館にはハイドリヒがチェコに赴任した際の演説映像を上映していた。その演説の中でハイドリヒは「ドイツ都市のプラハ」「ボヘミア、モラヴィアは偉大なるドイツ国家」と就任早々宣言しており、この地域に住む人々の癇にさぞや障っただろうと思われる。

そもそもチェコの作曲家ドヴォルザークやヤナーチェクのいわゆる国民楽派が支持されてきたのも、神聖ローマ帝国時代以来のドイツの支配下への対抗意識であったのだから、この土地には連綿と続くドイツへの面白くない感情があった。

そういった文化背景で、このような高圧的な支配がおこなわれれば反抗の機運が生まれるのももっともなことである。

博物館を出て、整地されてしまった村の跡地を歩くと、こうしたチェコの人々の悔しさや嘆きを肌で感じることができる。教会や学校などの基礎がしっかりした建物は、その土台基礎だけがまだ残っているのだ。

また、強制収容所に送られた女性と子供たちには過酷な運命が待っており、特に子供のほとんどが1942年にガス室で殺害された。そのリディツェの殺された子供たちを偲ぶ像が村の跡地には建てられている。

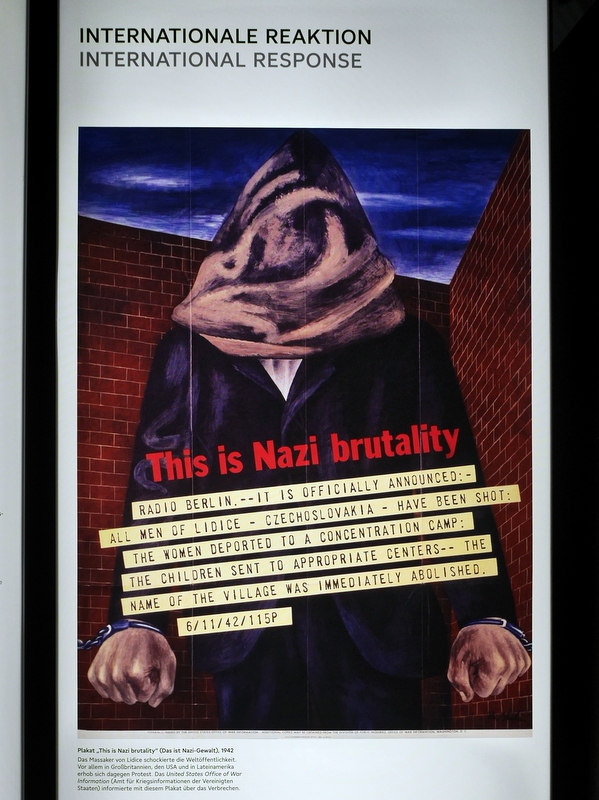

このリディツェ村の虐殺は世界に衝撃を与え、世界各地で抗議運動を引き起こした。アメリカの戦時情報局はポスターを使ってこの犯罪行為を世界に広く知らしめた。

○ チェコの作曲家マルティヌーによる名曲「リディツェへの追悼」

チェコの作曲家マルティヌー(Bohuslav Martinů)による「リディツェへの追悼(Památník Lidicím / Memorial to Lidice))」という曲がある。

故国チェコスロバキアがナチスドイツに占領されたため、マルティヌーは1941年から米国に逃れていた。そして、リディツェの惨劇の報に衝撃を受けたマルティヌーは、事件の翌年の1943年の夏にコネティカット州の海辺でこの曲を作曲した。

曲は悲しげながらも美しく哀愁を帯びた旋律が続き、その後、力強く優しいパッセージを経て、ベートーヴェンの「運命」の動機を境に少し明るい旋律へと変わり、静かに終わる。8分ほどの曲だがとても荘厳であり、罪なく殺された村人たちへの哀歌となっている曲である。

CD付属のライナーノートによると、占領下のヨーロッパ全土向けて英国BBCの特別放送では、勝利のVの符号として、このベートーヴェンの運命の動機を用いていたらしい。この勝利のモチーフを分岐点にして、音楽は静まり平和に満ちて終わるよう作曲されたのであろう。

「リディツェへの追悼」の初演は1943年10月28日、カーネギーホールでアルトゥール・ロジンスキ指揮、ニューヨーク・フィルの演奏でおこなわれた。尚、チェコスロバキアでは1946年3月14日にラファエル・クーベリックの指揮、チェコ・フィルハーモニーによって初演がなされたとのことである。

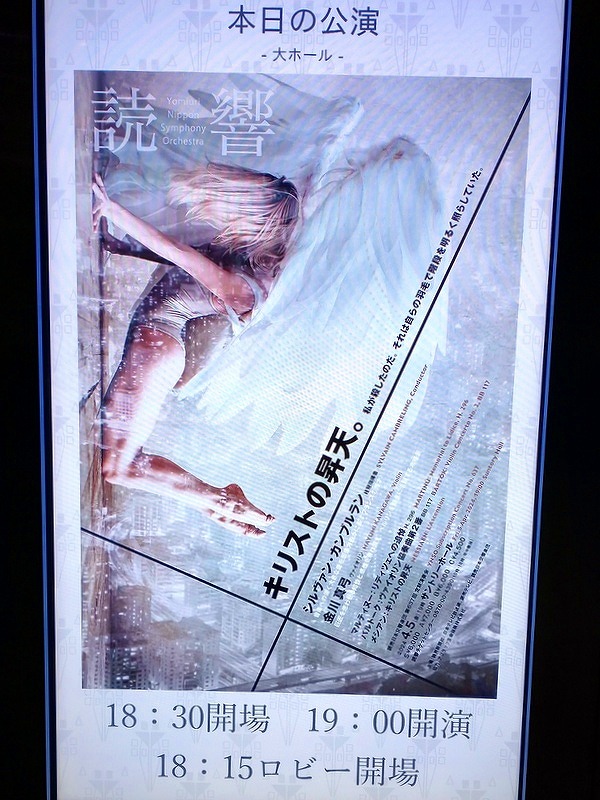

2024年4月に運良く、この曲の生演奏に触れることができた。指揮は現代音楽がお得意のシルヴァン・カンブルランさんでオーケストラは読売日本交響楽団である。マルティヌーの同曲に続いてバルトーク、メシアンと続くプログラムとたいへん意欲的な内容である。おかげでお客の入りはさっぱりだったが、カンブルランさんらしく接することが少ない曲に光を当ててくださりありがたいかぎりである。

カンブルランさんの厳しい眼差しから始まった同曲の演奏は出色の出来であり、聴いている最中にはリディツェ村やプラハの史跡を訪れた記憶など、様々な想いが去来した。

カンブルランさんはインタヴューでこのように語っている。

マルティヌー「リディツェへの追悼」は、ナチスによって僅か一日で消滅してしまった小さな村について書かれた曲です。とても悲しい出来事ですが、音楽は暴力的ではなく静かなものです。最後にハ長調の和音が、光が差すように響きます。これはメシアン作品と共通するものです。また両作品では、管楽器のコラールが特徴的という点でも繋がっていると感じられます。

カンブルランさんと読響の素敵な演奏会で、村は消滅してしまったが青々とした草で覆われた平和な公園が拡がっている情景を思い出し、マルティヌーの想いがじんわり伝わってきた。

指揮:シルヴァン・カンブルラン

ヴァイオリン:金川真弓

読売日本交響楽団

曲目

マルティヌー:リディツェへの追悼 H 296

バルトーク:ヴァイオリン協奏曲第2番 BB 117

メシアン:キリストの昇天

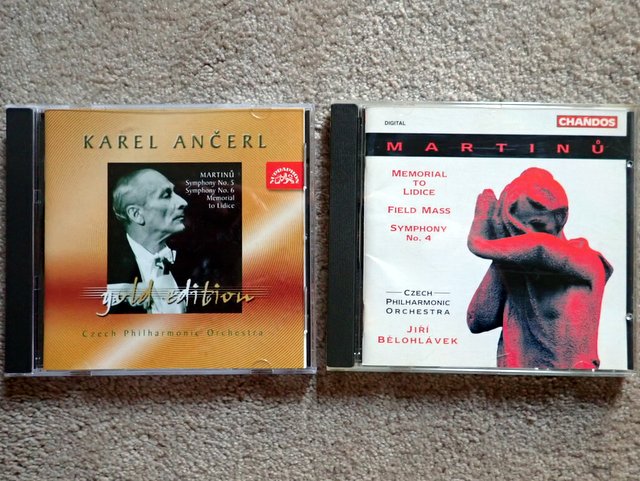

この曲のお勧めCDは二つある。

ひとつはチェコフィルの名声を取り戻した指揮者カレル・アンチェルのもの。自身もその家族もナチスドイツのユダヤ人迫害に遭い、この曲の演奏には深いものを感じざるを得ない。

Martinů:Symphony No.5&6,Memorial to Lidice -Ančerl Gold Edition 34-

Karel Ancerl Czech Philharmonic Orchestra (SU3694-2)

もう一つはイルジー・ビエロフラーヴェクのもの、チェリビダッケに師事し、ヤクブ・フルシャを育成した。演奏はチェコフィルな上に録音が良く、この曲の細部までわかる。

Martinu: Field Mass Lidice Symphony No.4

Jirí Belohlávek Czech Philharmonic Orchestra (CHAN 9138)