アムステルダムの海洋博物館/海事博物館は長らく訪問したかった博物館のひとつであった。やはり海洋王国であるオランダの一大海事博物館であるからじっくり堪能してみたく、今回その機会にやっと恵まれた。

海事博物館の楽しみはその地域の海事史を知り、博物館船と艦船模型を眺めることなのだけれど、世界有数の港史を持ち、街全体が港とも言えるアムステルダムだけあって、とりわけ歴史関連の展示が見事な博物館であった。

中でも驚いたのが国が1番輝いた時代を自ら批判的にとらえる大展示室があったことである。自虐的とも言えるほど自国の海事史に厳しい目を向けており、それがあちこちの展示室で見られる上に、「大西洋の影」と題して現代の多様性の視点から植民地時代について多方面から振り返る大きな展示室まで用意されていた。

そして、こうした歴史の振り返りによって、博物館を訪ねた人に様々な深い問題を提起している。歴史を何度も振り返る大切さを海事博物館から学ぶとは思わなかった。「船がなければ植民地主義もない」とまで言い切る矜持、海事博物館にしてなかなかのスタンスで、開館から閉館時間まで1日中館内各所を飽きることなく見てまわることができた。

○ 大西洋の影

○ 博物館船アムステルダム号とロイヤルバージ

○ 海の共和国

○ 地図作成

○ 航海計器

○ 船の装飾品

○ 船の模型 ヨット

○ ソールベイのタペストリー

○ クジラの物語

○ 港湾都市アムステルダム

○ 単独航海者ハーマン・ヤンセンの世界一周の旅

○ 博物館の建物

海洋博物館の名称は Het Scheepvaartmuseum / ‘s Lands Zeemagazijn

日本では国立海事博物館、海洋博物館、海運博物館と様々

○ 大西洋の影 Shadows on the Atlantic

歴史を何度も振り返る大切さを思い知らされたのは、アムステルダム海洋博物館でのこの展示室であった。この展示室に配置された大きなパネル写真の裏はブラックボックスになっており、スイッチを押すと照明がついて船の模型と植民地の絵などが現れる。その脇にはモニターがあり、アフリカなどから連れてこられた人の子孫などの談話が流れる仕組みになっている。

入場時の大きなキャプションにはこうある。

-1つの展示物、多くの物語-

コレクションはオランダの輝かしい海事の歴史を説明することが目的で収集されました。しかし、このことは1つの視点にすぎません。17 世紀のアムステルダムの商人にとって船は誇り、成功、商業的才能を与えるものでした。一方、奴隷にされたアフリカ人にとって同じ船は恐怖、痛み、抑圧の象徴でした。今日、あなたはおそらくその船を、好奇心と気まずさの両方の複雑な感情で見ていることでしょう。1つの展示品は多くの物語を語ることができます。

17世紀の大西洋は世界の高速道路だった。ヨーロッパから商人、漁師、兵士、入植者たちが船であちこちへ渡航した。しかし、利益の追求は大西洋地域の人々と自然に大きな影響を及ぼした。この特別展は海運の歴史と植民地の暴力がいかにして密接に結びついているかを示しています。そして、これが私たちの生活や社会にどのような影響を与えたか、そして今も影響を与え続けているか、今一度考えて欲しいと思います。

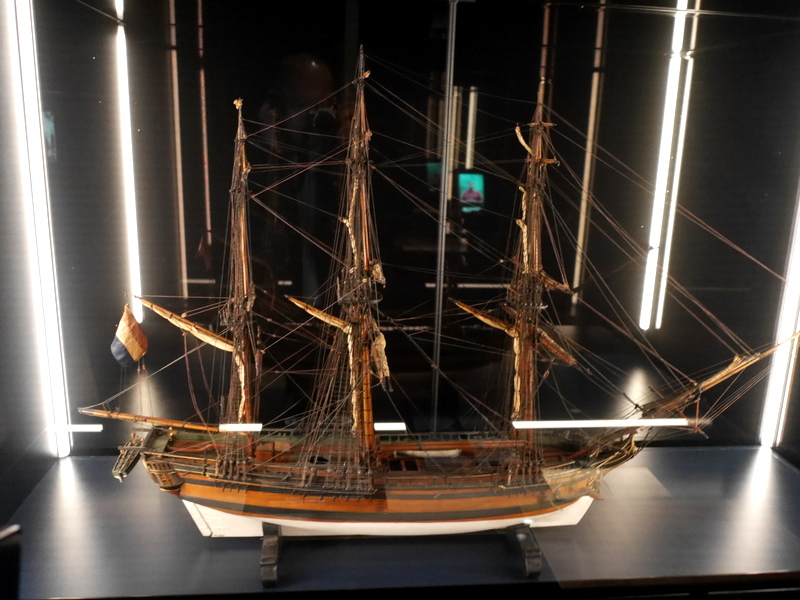

海事博物館に船の模型はつきもので、自分もこれらを見るのが楽しみで各地の海事博物館を訪れている面がある。模型はどれも精巧で、長い歴史のある海事博物館だと模型ですら年季の入った展示物であったりする。当時のオランダ人たちが自分たちの成功体験を世に広める為につくった模型であるから、どれもとても丁寧に造られているからだ。その為、教会に奉納される船舶模型まである。

しかし、船はオランダ商人の誇りである一方で、奴隷にされたアフリカ人にとっては恐怖の象徴であった。危険な航海を船員たちよりも遙かに劣悪な環境で遠方に連れて行かれたのだから当然である。昔と違って現代では1つの模型から多くの物語を読み取ることができるとアムステルダム海洋博物館は言う。

そして、博物館は問うてくる。

船の模型は正確に外観を示してくれるが、乗船した人々の体験については語ってくれない。そのために今回は模型に歴史上の人物に関する物語や専門家へのインタビューを収録したビデオをつけた。そうすれば展示物はまた違った意味を持つし、もっとその意味に気がつくかもしれない。

いやはやこの展示室はとってもカッコ良いコンセプトなのである。そして「船がなければ植民地主義もない」とまで言い切るのがアムステルダムの海洋博物館なのだ。

奴隷とおぼしき大きな写真の裏のスイッチを押すと、当時就航していた立派な帆船模型が現れる。その解説は1863年にオランダが奴隷を解放した時の説明。実は奴隷解放は形式的でスリナムで解放された人々は更に10年間プランテーションで働かなければならなかったとか、元奴隷たちは土地の使用権を譲られたがその引き替えとして無給で仕事をさせられた等とある。

また、植民地は人任せでオランダに住んでいた奴隷所有者たちは、政府から奴隷解放の損失保証金が出たらしいが、解放された奴隷には一銭も支払いをしなかった。また、奴隷がいなくなった穴埋めには中国、インドなどから契約労働者を再び劣悪な条件で雇い入れたとある。この契約労働者も当時の航海は危険なものだから18人中5名が道中で亡くなったと細かな調査結果も記載されていた。

ハウスボート模型の解説はふるっている。南米北岸の植民地では水路が極めて重要で、農産物はプランテーションから港まで河川を使って船で運ばれていた。スリナムでは広大なジャングルが拡がっているので水路だのみで道路はほとんどつくられなかったらしい。

それ故、プランテーションの経営者たちはハウスボートで移動し、炎天下の中で奴隷にオールを漕がせ、自分たちは屋根付の部屋でくつろいでいた。

ただ、プランテーションで働く奴隷は逃亡する際に道なき道の陸路を使って深いジャングル内を逃げた。そして逃げた奴隷は先住民の助けを借りて、ジャングルの奥地でマルーンと呼ばれる自給自足の武装集団を形成したと言う。こうなると追っ手のプランテーション経営者は手が出せないわけだ。

一方、西インド会社のテリトリーであるカリブ諸島の植民地にはジャングルがない。従ってボートやカヌーを用いて海を渡って逃亡した奴隷がおり、遠くベネズエラのコロやコロンビアのリオアチャまで逃れてマルーンを形成したらしい。

このように各々の船の背景についての説明書きが素晴らしく「奴隷は換気の悪い船底に食料も不十分で数ヶ月押し込められ」と説明も細かい。奴隷を購入する際はあえてアフリカ沿岸の各地からバラバラに買い入れて、文化や言語の異なる人種を集める形にして、団結しないようにしたともあり、当時の植民地支配の状況を展示品とともに正確に知ることができる。

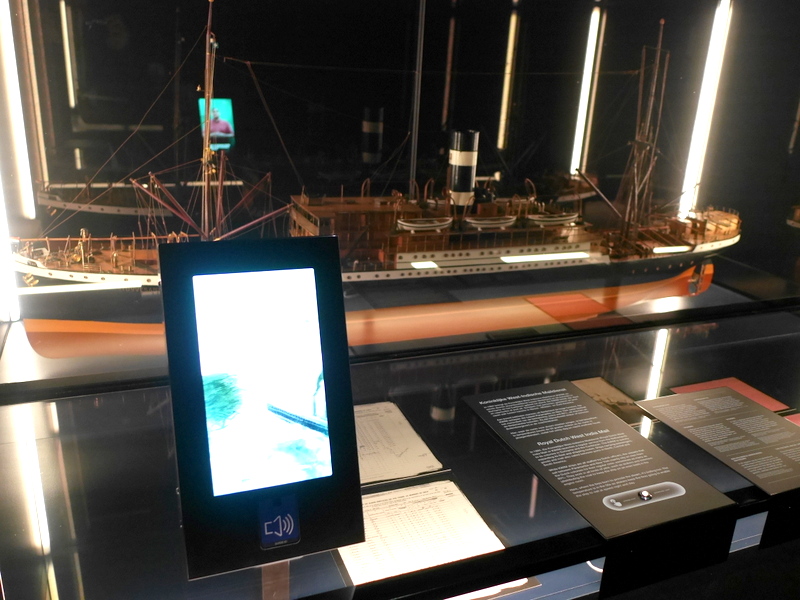

蒸気船の時代になっても植民地の人々の苦労は続く。1884年にオランダ西インド郵便(KWIM)はオランダからスリナムおよびカリブ海の植民地への定期便を開始した。これによって旅客、貨物、郵便物を積んだ船舶が北米、中米、南米の港湾間に定期就航するようになった。

このKWIMの船舶はすべてオランダ人士官が運営していたが、乗組員の大半はオランダ植民地出身者で占められており、彼らは機関室で石炭をくべる火夫などの業務に従事していた。定期船の蒸気機関は昼夜関係なく稼働させる必要があり火を絶やせない。それ故に、火夫痙攣と呼ばれる熱痙攣を起こすような危険な作業であったようだ。

19世紀から20世紀初頭にかけては映画『タイタニック』にみられるようなアメリカ大陸への移住ブームになる。欧州で頻繁におこった饑餓や貧困、政情不安、差別迫害から逃れる人がアメリカ大陸に押し寄せる。アメリカ大陸には農地が豊富にあったが、それらは先住民から奪われたものだった。この移住に関わる商売は急成長し海運会社は大いに潤った。

なにより、こういった展示の最後の締めくくりも秀逸であった。この展示室の最後には「Quiet Room」なる思考部屋まで用意されているのだ。この部屋でじっくり自分で振り返りをしてもよいし、休憩してもよいと説明書きにある。

これまで多くの博物館を訪れたが、このような部屋は初めてのことだった。

○ 博物館船アムステルダム号とロイヤルバージ

博物館は内湾に面しているので、屋外に大きな船が博物館船として浮かんでおり、これが博物館の目印にもなっている。

・オランダ東インド会社船アムステルダム号 VOC-schip ‘Amsterdam’

この船はオランダ東インド会社の船のレプリカである。博物館を遠目に見ても目立つランドマークのような存在で、1985年に建造された。レプリカの元のなったアムステルダム号は出航後すぐにイギリス沖で座礁し、今も英国ヘイスティングスに残骸が横たわっている。このオリジナルの船は1748年にアムステルダムのVOC造船所、つまり現海洋博物館付近で造船された。

船内展示は東インド会社の歴史と船員の暮らしである。船員の暮らしぶりは、戦時に使われる大砲デッキだけでなく、食卓や船長室など映画でしか見られない帆船の日常風景の中を自由に歩き回ることができる。そして船室壁にあるキャプションの詳細説明も面白い。

オランダ東インド会社(VOC)の解説は詳細かつ自国のみの視点にならないように配慮されている。まずVOCの設立は1602年で、国内の商人同士の競争を軽減するべく、一つの組織に統一したことから始まる。この組織化によって最初の株式会社と言われるVOCへの出資は増え続け、商業、造船、そして戦争資金を増やすことができた。

VOCは貿易のみではなく戦争も請け負っており、オランダ議会からその権限も与えられていた。そのため、植民地各地との条約締結に要塞の建設まですすめ、スペインやポルトガルと武力で争うことができた。結果的にアジア諸国を抑圧しながら莫大な利益を得て、同社に出資した株主たちもたいそう潤った。当時の遠征したオランダ人はジャカルタのバタビアを中心に暴れまくり、ナツメグの独占の為にバンダ諸島では住民の大虐殺なども起きた。

アムステルダム号のような大型船はオランダから喜望峰をまわって8ヶ月以上かけてアジアへむかった。一方、1621年に設立されたオランダ西インド会社(WIC)は大西洋を舞台にアフリカ西海岸で活躍する。そしてWICは奴隷売買をアメリカ、スリナム、カリブ海諸国と行う。こうしてWICの船は奴隷を供給し、奴隷労働者がプランテーションで栽培した砂糖やコーヒーなどの農産物をも扱って三角貿易でさらに利益をあげた。

東インド会社の船には厳格な階級制度があった。例えば、船内の食事において船員との格差は激しく、船員はビタミン不足から壊血病等が蔓延した。一方で士官たちは飼っている鶏、ヤギ、豚などから新鮮なミルクや卵、肉を摂取していたらしく健康状態が保てるようになっていた。

海洋博物館のオーディオガイドを借りたが、こちらにはVOCについての説明が少なかったので、アムステルダム号のキャプションを読むことがインド会社史を知る大きな助けとなった。

世界初の株式会社と言われるオランダ東インド株式会社は、庶民まで株を買って早々に株の売買がはじまったらしい。そして、この資金で多くの船が建造され、オランダ人は世界中の海に旅立っていった。博物館船 アムステルダム号に乗ると、こんな小さな船で赤道を越えてアジアまで来ていたという事実には驚かされるし、当時のオランダの強大さや繁栄ぶりも実感できる。

そんな大繁栄をしたアムステルダム港を体感できるのが、アムステルダム号に内にあるパノラマ映画館である。17世紀のアムステルダム港をアニメーションで描いたもので、帆船でひしめく湾内、造船や船の手入れの様子、海洋博物館の建物である「Lands Zeemagazijn(海上倉庫)」の建造プロセスが10分程度で映し出される。

当時のアムステルダム港に見とれてしまい、場内が空いていたこともあって何回もうっとりと眺めてしまった。

・ロイヤルバージ The king’s sloop

アムステルダム号の向かいにある専用建屋に展示されているのはオランダ王室の御座船。1970年以降は使われていないが、これまで26回ほど海軍の士官候補生が漕ぎ手となり国賓訪問や公式行事で使われた。全長17メートル、金箔で覆われた船体はゴージャスそのもの。船主はネプチューンとタツノオトシゴ(海馬)が飾っている。

このロイヤルバージの模型が館内「海の共和国 / Republic at Sea」の展示室におかれている。オランダも18世紀後半には衰退期を迎える。その黄昏の象徴としてこの船舶模型が展示されているのが切なく象徴的であった。

○ 海の共和国 Republic at Sea

17世紀から18世紀にかけて、オランダが海洋国家として成立する過程を説明してくれる展示室で、この博物館で最初に訪れるべき展示室である。

オランダの歴史は海や水と切っても切れない関係にあり、そのことが政治にも経済にも大きな影響を及ぼしている。最初のオランダは低地に位置するが故に洪水に悩まされていた。その一方で水に恵まれたおかげで漁業や貿易に恵まれ、16世紀には貿易と海運によって繁栄が訪れる。

当時のオランダは遠方のスペインのカトリック国王フェリペ2世によって統治されていたが、繁栄を迎えたオランダはこれを打ち破りネーデルラント連邦共和国として独立を果たす。中心になったのは裕福な商人たちで彼らはプロテスタントであった。王様や貴族によって国家運営がなされたカトリックの欧州各国とは真逆の構成である。

展示の最初を飾っているのは大きな絵画『ジブラルタルの戦い』。1607年にジブラルタル沖でオランダ艦隊がスペイン艦隊を破った時の絵である。ネーデルラント連邦共和国誕生に向けての大きな一歩であり、独立のきっかけとなった大勝利の瞬間でもある。

@Het Scheepvaartmuseum Amsterdam

この絵は5mx2mもあり、海洋博物館の中で最大の絵画である。1607年4月25日、約30隻のオランダ軍艦がジブラルタル湾に停泊していたスペイン艦隊を攻撃した際を描いており、12隻のスペイン船が沈没し、数千人の乗組員が戦死または溺死した。とても精緻に描かれており、溺れる者や小型船の様子などが子細に見て取れ、画から緊張感が伝わってくる。

この絵はマウリッツ王子(後のオラニエ公)への贈り物であり、この絵に海戦の様子をすべて描く必要があった。それ故に当時の目撃証言、航海日誌、地図を調べ上げて描かれた。絵画としても美しく、海の色は刻々と変化し、帆船の配置も見事で見応えのある絵である。

アムステルダムは17世紀に大きく繁栄したが、その原動力となったのは他国のような貴族や教会ではなく、中心に商人がいた。彼らが世界中と貿易をおこない繁栄と富を国内に蓄えることができた。その商人の中でも力の持つ者がこぞって肖像画や海戦の絵を画家に依頼した。こうして海洋画という新しいジャンルが誕生し、この海洋博物館には多くの肖像画も飾られている。

そして、裕福な商人は絵だけでは飽き足らず、海や水に親しみプライベートヨットに乗り娯楽に興じ、これに乗って釣りや別荘への行き来をした。その内の一艘が展示されている。

また、世界を股にかけたオランダである、植民地の絵画も多い。オランダ東インド会社は主にポルトガルの植民地を奪うことで勢力を強めていった。既にポルトガル領となっていたアフリカやアジアの植民地をオランダは強大な海軍力でこれらを陥落させていった。そのことを描いた絵があった。

こうして東インド会社は日に日に強大となっていく。アムステルダムのアイ川沿いのオーステンブルグ島に、オランダ東インド会社は複数の船を同時に建造できる巨大な造船所を建設した。この建物は1世紀以上にわたりヨーロッパ最大の建物だった。それほど裕福かつ強力な会社であったのだ。

こうして絵画からオランダの海洋史を読み取るこの展示室は博物館の各展示の基礎となっており、最初にここを見てから館内を見て回ると具合がよい。

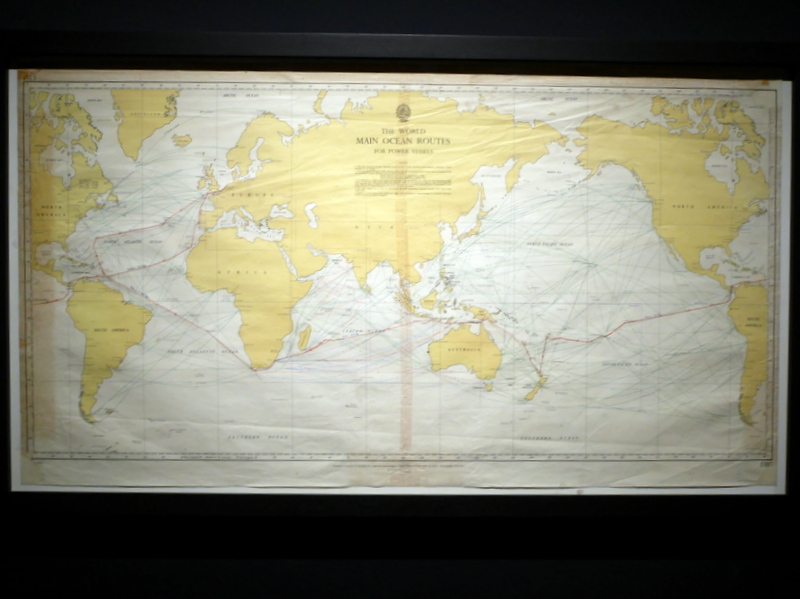

○ 地図作成

地図と言えばオランダである。スペインから海洋王国の座を奪い、早速オランダ商人たちが着手したのが地図作成。この展示室では多くの地図や絵を見ながら、当時のオランダ植民地の状況を知ることができる。

植民地ではあるが、この地図を眺めると当時のブラジル、アフリカ、インドネシア、インドに想いを馳せることができる。オランダ人がいなければ当時の世界をここまで見える化できなかっただろうと思うほどである。

世界中に航路を拡げたオランダは、各地から船が帰還する度に地図はますます精緻になっていく。そして、収集したデータは版画や地図に追記されていく。このことが新たな貿易、領土拡大、戦争へと船を派遣することを可能にさせた。まさしく情報戦の勝利だったのである。

この絵の背景に見えるのがオランダ領ブラジルの首都ペルナンブコ。当時の航海では随行員として多くの芸術家や科学者を連れていった。そして、連れていった画家などに新しい植民地を本国で宣伝してもらったと言う。

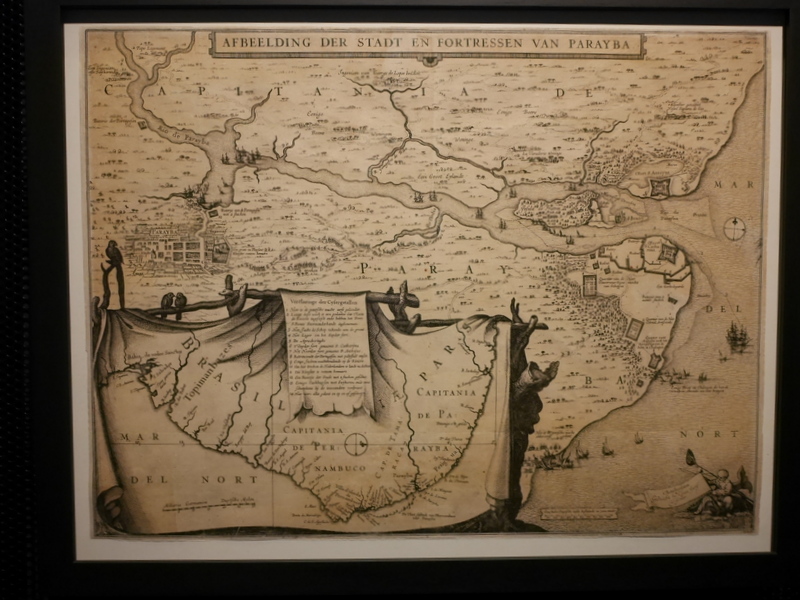

ブラジル北東部のパライバと周囲の砦を描いている地図。1630年前後はブラジルの評判が新聞紙上を賑わせた。この地図には番号が振られて凡例が説明されており、記事作成などで役立てられたのだろう。

アムステルダムの古地図も展示されていた。アムステルダムは街中に水路が張り巡らされ、倉庫がその脇に建っている。つまり街全体が港と言っても過言ではない。まさしく海洋王国の首都なのである。そして古地図を見ると、街の変遷や拡張とともにこの港湾都市の発展成長の道筋を知ることができる。

○ 航海計器

「海洋博物館の東棟で星空を巡りましょう」とロマンティックな表現がこの展示室の説明書きにはある。夜を模したわずかな青い照明で、ほの暗く美しい展示室には魅せられてしまう。当時の航海は命がけの仕事とはいえ、海上で満点の星空を眺めつつ、ナビゲーション機器を操る気分は最高だったのだろうと想像できる。

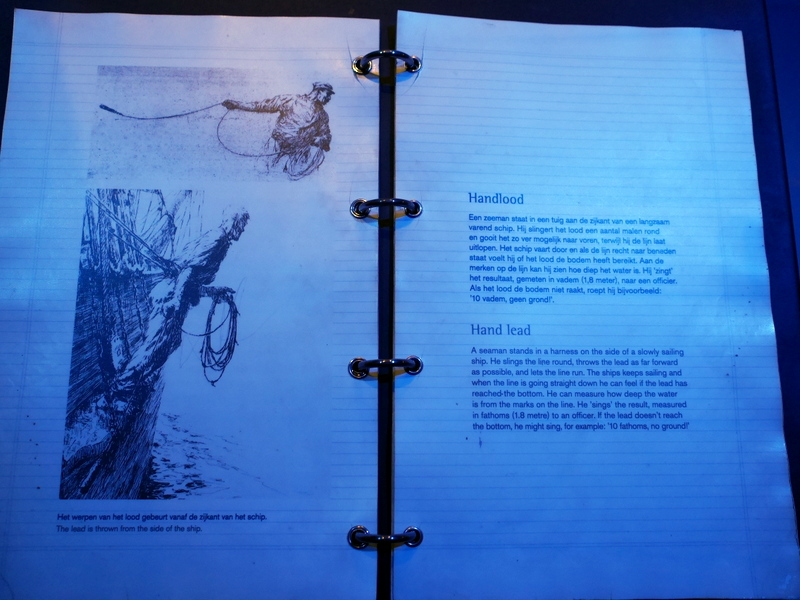

この展示室では六分儀などコンパスに加えて深度計や速度計まで展示され、その使い方なども図示されていた。

計器類は航海上の命綱である。ずらりと並ぶ機器からその発展史や計測手法の高度化を眺めていると、現代のGPSのありがたみがよくわかる。そしてこうした精度の低い機器を用いる上に、太陽や月に計測を頼る世界では天候にも影響される当時の苦労はいかほどだったろう。位置計測は人命や大切な積み荷の保全に関わる重大事だっただけに、先のロマンティックな想いとは裏腹に悪天候時では懸命の作業だっただろう。

面白かったのは速度計の展示、この機器類をまとまった形で見たのは今回が初めてであった。船速の測り方はこうだ。1人の男が船首に立ちなにか物体を投げる、もう一人がその物体が横を通過した際に叫ぶ、この時間を計って速度を測った。この物体が通過する秒数を海里に変換する表があり、19世紀初頭まで船速はこの手法で測定されていた。

18世紀にアムステルダムで航海学校を経営していたピーテル・ホルムがデザインしたタバコの箱のような速度計(写真1番右)があり箱の底にはこの速度表が刻まれている。

○ 船の装飾品

オランダ人は風車や船の錨を巻き上げるためのキャプスタンなど木工重機を造るのが得意であった。その持ち前技術の高さを船の装飾にも存分に発揮している。

ここまで「船の装飾品」をまとめて美しく展示しているのも、このアムステルダムの海洋博物館ならではである。他の海事博物館では主立った展示品の横壁に余興として掛けてあったり、数点を展示しているだけだったりであった。しかし、こちらも暗がりに照明をあてて綺麗に陳列されており、船の守り神たちからは厳かな雰囲気すら感じた。

職人技が存分に発揮されたこれらの装飾品の数々は美術館の展示と見まがうほどである。

○ 船の模型/ヨット

この博物館は海洋博物館にしては船舶模型は多くはない。しかし、ヨットだけは発展史がわかるように海洋博物館の東棟に一部屋の展示室が設けられていた。

17世紀初頭からオランダでは裕福な人々の間で豪華なヨットを自慢することが好まれていた。そんな歴史と相まって造船技術の進歩をよく表しているのがヨットの変遷らしい。

確かにセーリングヨットやモータープレジャーボートからハイテクカーボンレーシングボートまで次から次へと革新的な技術が生み出されている。ここでは、多くのヨット模型からヨット史を俯瞰して眺めることができる。

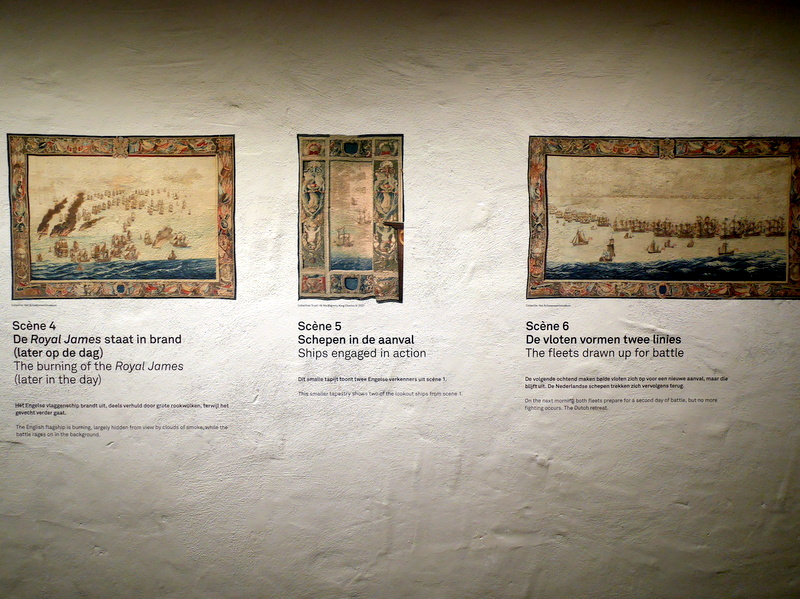

○ ソールベイのタペストリー

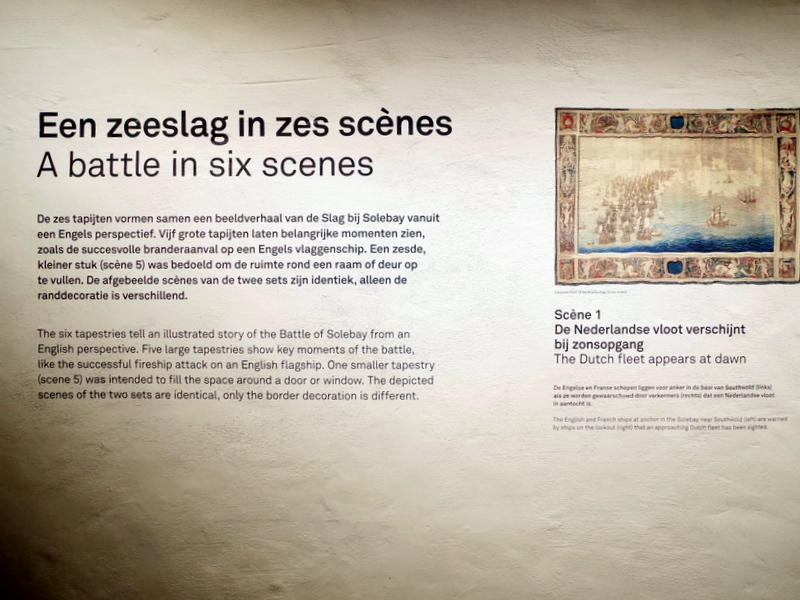

こちらで展示されている2枚のタペストリーはアムステルダムの海洋博物館で、もっとも高価な展示品らしい。タペストリーが描いているのは、1672年6月7日のイギリス東海岸沖 ソールベイの海戦で、第3次英蘭戦争中にオランダが英仏艦隊を奇襲した場面。全部で6枚ある内の2枚である。

この戦いで約168隻の軍艦と数10隻の小型船舶などが対峙した。かなりの規模の大海戦である。結局、激しい戦いの決着ははっきりとつかず、双方が勝利と見なして祝ったらしい。

100隻以上の軍艦と2万人の乗組員からなるオランダ艦隊は、イギリス王チャールズ2世の弟でヨーク公爵率いる英仏連合艦隊と戦った。このタペストリーの製作者はウィレム・ファン・デ・フェルデ親子、オランダ人の海洋画家であり、オランダ海軍の為に働いていたが、このタペストリーは彼らがロンドンに移住後に製作されており、発注者はイギリス王チャールズ2世である。

どうも戦の最中でもデッサンの参考にすべく、果敢にも小型船に乗り込み戦を観察したらしく、海洋画家としての評判が高まり、イギリス海軍からも絵画を受注するようになったらしい。そのため、この6枚のタペストリーはイギリス側の視点から描かれたソールベイの戦いとなっている。

○ クジラの物語

クジラの物語とタイトルをつけられ、捕鯨の展示について広いのスペースがさかれている。まずは生態の説明からという案配で鯨の耳まで展示され水族館のようである。クジラは長距離の聴力をもっており、数百キロも離れていてもお互いの声が聞こえるらしい。

クジラ解体用の巨大な蒸気のこぎりが展示してあり、その大きさには驚かされた。骨まで細かく切刻んで煮沸し、そのゼラチンから接着剤を造ったらしい。

捕鯨の歴史は古く150年ほど続いたが、ここでもオランダはイギリスに負けたらしい。イギリスは捕鯨者たちに報奨金を支給しており、国からの後押しがあった。それに対してオランダは業者が独力で争った為に力量的に差をつけられ、最終的に捕鯨は終焉を迎えた。

○ 港湾都市アムステルダム

都市全体が港と言ってもよいアムステルダム、その港についての展示室がある。アムステルダムの命名の由来はアムステル川のダム(堤防)であり、13世紀にアムステル川の河口にダムを造り(現在のダム広場)を中心に都市が発展していった。

1度はイギリスに覇権を奪われたオランダだが、19世紀末の終わりにアムステルダムは再び活気を取り戻す。蒸気船の時代が来ると世界で船の航行が増加し、造船業も再び活況を呈した。雇用は都市をますます大きくしていくからアムステルダムはここで息をふきかえした。

そして、現代のアムステルダムでは街中の波止場は減り、船員も見かけない。飾り窓も今や観光地となっており、造船所や倉庫は住宅に代わった。かつて魚やスパイス樽が陸揚げされた運河沿いはホテルと土産屋が立ち並ぶ。

それでも一世を風靡した港町には、あちこちにその名残をとどめており、街中に貨物船は停泊していないが、今でも街の外輪部にある港方面では日々多くの船が入港し貨物船が行き来している。

○ 単独航海者ハーマン・ヤンセンの世界一周の旅

特別展として「Solo at Sea」と題した単独航海の冒険者ハーマン・ヤンセン(Herman Jansen)の世界一周の旅の展示があった。

ハーマン・ヤンセンは単独で世界一周航海を行った最初のオランダ人で、1972年から1976年の4年間で全長9メートルのヨットを用いて世界一周の航海に出た。GPS、衛星電話のなかった時代のことである。

彼が2017年に亡くなった際にヨットは海洋博物館に寄贈され、船内にはヤンセンが航海中に使用した品々が数多く残っていた。この船の装備品などや自身が撮影した膨大な記録やドキュメンタリー制作で用いたスライドなどが展示されている。

○ 海洋博物館の建物について

博物館の建物は1656年に建てられ、アムステルダム海軍の倉庫として武器庫や船舶関係の保管庫として使われていた。2000本あまりの杭の上に立っており、この建設の様子はアムステルダム号内のパノラマ映画で再現されている。