オーディオに関心を持つようになったきっかけはアムステルダムのコンセルトヘボウでのコンサートホール音響体験であった。最初のオーケストラチューニングの時点で、このホールの身体を包み込むような豊かで自然な響きに魅入られてしまった。そして、クラシック音楽の鑑賞には響きが重要であること、ホールも素晴らしい演奏に一役かっていることを改めて教えてくれたホールでもある。

世界の三大コンサートホールと言えば、アムステルダムのコンセルトヘボウに加えて、ウィーンのムジークフェライン、ボストンのシンフォニーホールがあげられるが、その中でも大きな空間への音が拡がっていく様と天井や壁からの反響音の調和については、こちらが1番であると思う。

この音響体験を自宅でもなんとか再現したいと思ったのが、オーディオにはまっていったきっかけ。社会人になった最初のボーナスと借金で分不相応なオーディオセットを買い、それ以来コンセルトヘボウの響きが自分のオーディオリファレンスになっている。

そして、多くのコンサートホールを巡りたいと強く思ったのも、この時からであり、自分の旅とコンサートホールは密接に関わるようになった。そのコンセルトヘボウでのコンサート体験をまとめてみた。

● 予約券待ちで一緒に並んだオランダ老婦人の自慢話

● 驚きのコンセルトヘボウの内部空間とその響き

● 四半世紀ぶりコンセルトヘボウ再訪で確信した世界一の音響

● コンセルトヘボウで英国のコンサートホール談義

● ハーディングをコンセルトヘボウで聴く

● 予約券待ちで一緒に並んだオランダ老婦人の自慢話

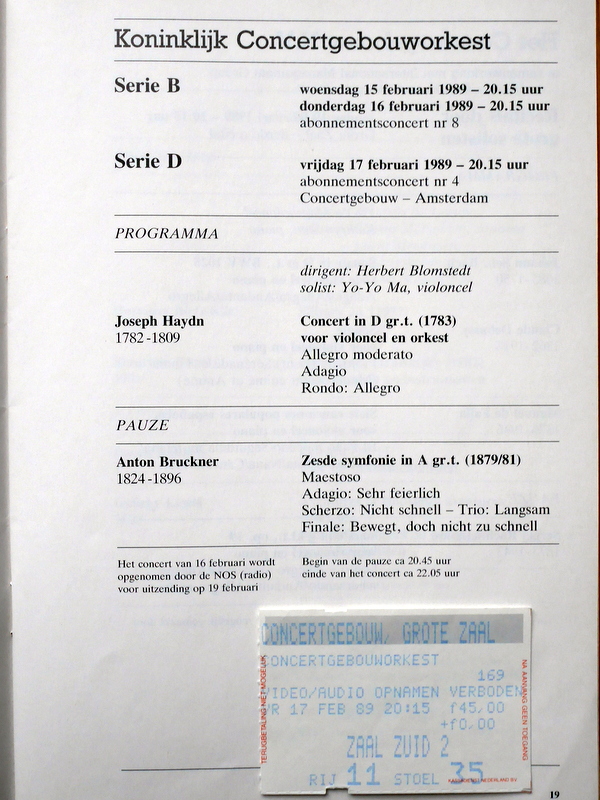

初めて、コンセルトヘボウに訪れたのは、ACO(アムステルダム・コンセルトヘボウ管弦楽団)がRCO(ロイヤル・コンセルトヘボウ管弦楽団)に改称された翌年1989年のことである。

まだインターネットもない時代、当時の旅はコンサートチケットのみならず、ホテルも鉄道も予約するのがとても大変だった。現地に行かなければ情報がとれないので、主要駅にあるインフォメーションブースが旅での頼みの綱であった。

この時も列車でアムステルダム駅に着いて、すぐに駅のインフォメーションに駆け込んだ。ホテルの予約と公演チケットが購入できないかを確認することがまずは到着駅でなすべきことだったからだ。そして、このインフォメーションでコンサートチケットが手に入るケースもあるから、いつも駅のインフォメーションには真っ先に伺うことにしていた。

そして、チケットが売り切れとわかった場合はインフォメーションで当日券の購入方法を教えてもらう。たいていは開演の数時間前にコンサートホールの指定された場所に行くのだが、欧州の劇場建物はどこも大きいので、建物周囲のどこに並ぶのかは事前に確認しておいたほうがよい。

コンセルトヘボウでの当日券購入方法は、インフォメーションで指示された建物の脇に並んでまずは予約券を入手することだった。その予約券を持って、開演ぎりぎりに再度劇場に行き、キャンセルチケットがあれば入場ができるようになっている。寒空の下、まずはこの予約券待ちで並んでいた。その時、同じく並んでいる前の老婦人にたいへん親切にしてもらった。

アムステルダムのことや当日の奏者(チェリストのヨーヨー・マであった)のオランダでの人気、当時常任指揮者であるハイティンクがいかに素晴らしい指揮者であるか、といったことを丁寧に説明してくださる。

この日の指揮者はハイティンクではなくブロムシュテットであったので、このご婦人にブロムシュテットのことを尋ねたところ「良いかどうかよくわからない」ともおっしゃっていた(笑)。今では巨匠格のブロムシュテットが、ヨーヨー・マの影に隠れて、この程度の認知度であったのだから隔世の感である。

そして、ご婦人の話はコンセルトヘボウのホールの音響がいかに素晴らしいかといったお国自慢に発展し、世界的に有名なこのホールがオランダ人の誇りであることを知らされることになった。当時はこのようにコンサートチケットの購入に一苦労を要したからこそ、市井の人からの説明も受けることができたし、コンサートのことがより思い出深いものになっている。

● 驚きのコンセルトヘボウの内部空間とその響き

キャンセルチケットを運良く受け取ることができて、いよいよホール内に入ると、目の前に広大な空間が広がり驚く。シューボックス型のコンサートホールの中でも天井が高く、舞台正面にもオルガンの脇に広い客席が配置されているのでひときわ大きく感じるのだ。

そして、黄金色のウィーンのホールとは異なり、落ち着いた装飾と白い壁に静謐な印象を受ける。このホールの表情を見ただけで豊かな響きが予想できて感極まってしまった。

その後、オーケストラチューニングが始まるが、その響きを耳にして鳥肌がたった。響きがゆっくりホールに充満し、その響きは柔らかく、音のヌケもよい、そして広々と音が拡がり、身体を包み込む、評判通りのすばらしい音である。

「ウィーンのムジークフェラインとコンツェルトハウスのよい部分をあわせたような音」と当時の日記にはつたなく表現されていた。また「このホールで音楽を聴くと、音がより音楽として鳴り、ホールも演奏に参加しているかのようである。前日に聞いたベルリンのフィルハーモニーのホール音響が霞んだ」とまで日記には書いてある。

ヨーヨー・マの朗々とホールに鳴り響くチェロと典雅な曲がホールの音響とマッチし、とても感動し、演奏後にブロムシュテットがヨーヨー・マに抱きついていたこともあって、この時のハイドンのチェロ協奏曲の演奏は心に刻み込まれた。

続いてはブロムシュテットとロイヤルコンセルトヘボウによるブルックナーの交響曲第6番。「この素晴らしいホールでのブルックナーはまさしく絶品、空前絶後の体験。音の彫像が目前で築かれていく様であり、他のホールではけっして味わえないブルックナーを満喫した。」と日記にある。

このホールの音にすっかりほだされてしまい、翌日も小林研一郎指揮のネーデルラント・フィルハーモニー管弦楽団でストラヴィンスキーの春の祭典の堪能した。

1989年2月17日

ZAAL ZUID 2 RIJ 11 STOEL35

Conductor Herbert Blomstedt

cello Yo-Yo Ma

Royal Concertgebouw Orchestra

——————–

Haydn:Cello Concerto

Bruckner:Symphony No. 6

1989年2月18日

Conductor Ken-Ichiro Kobayashi

Clarinet Ton Schatteleyn

Saxophone Olga de Roos

Nederlands Philharmonisch Orkest

——————–

Claude Debussy:Petite suite

Rapsodie pour orchestre avec clarinette principale

Rapsodie pour orchestre et saxophone

Igor Stravinsky:Le Sacre du Printemps

● 四半世紀ぶりコンセルトヘボウ再訪で確信した世界一の音響

念願かなって2夜だけだがコンセルトヘボウを再訪することができた。最初に訪れてから20年以上経ってしまったが、その20年の間に多くのコンサートホール体験を得た。この再訪で今でもコンセルトヘボウが自分の中では世界で一番の響きがするホールであるかを確かめたかった。

ホールに入り、やはり広大な空間にまたしても感動した。そして、開演前の携帯OFFのアナウンスが入るのだが、そのアナウンスの響きを聞いてすらゾクゾクした。ウィーンのムジークフェラインもとてもよいホールで、ウィーン・フィルと組んだ時、別格の音がするけれど、こちらに比べると少々天井が低いので音が自由に拡がっていかない。

そういった意味では、自分の好みでしかないが、やはりシューボックス型ではこのホールが1番、ヴィンヤード/ワインヤード型ではライプツィヒのゲヴァントハウスがベストとなる。

そして、アメリカなどで建築力、技術力を駆使した機能的な音がするホールを聴いてくると、このコンセルトヘボウのナチュラルで木材の反響を含んだ響きはとても新鮮に感じる。舞台上の天井に反射板などないし、建物に音響上の大きな手も加えていない、それなのにどこよりも自然で豊かな響きがする。音に身体が包まれながらも、音源はクリアに位置して、教会のようにぼやけた音像にもならない。まさにクラシック音楽には、うってつけのホールと感じる。

この2016年の再訪の初日はオランダ人のヴァイオリニストのジャニーヌ・ヤンセン。オランダでも、たいした人気であり、2000人収容のコンセルトヘボウは満席。通常こういった室内楽は小ホールでおこなわれるのだが、それだけ人気があるのだろう。曲目はかなりひねって、プーランクからプロコフィエフまで。

2016年3月8日

Tuesday, march 8, 2016 8:15 PM- 10:35 PM

Main Hall Het Concertgebouw

viool Janine Jansen

piano Alexander Gavrylyuk

——————–

Poulenc – Sonate

Brahms Violin Sonata No 3 in D minor, Op 108

Szymanowski – Myths op. 30

Prokofiev-Violin Sonata no .2 in D Major op. 94bis

横に座った男性もわざわざ英国リバプールから来ていた。実はこの方、席の件でたいへんだったのである。自分の予約座席をオランダ人女性2人組にとられてしまい、その女性らが席を間違えているにも関わらず「後の席がひとつ空いているから、そちらに座りなよ」と(オランダ語なので予測)。ただ、この男性は弱々しく「いや、その席に座りたくて予約したから」と応じる(英語)。言葉の違いから意思疎通がままならないまま、奥にいらした無関係のご夫婦が女性達に席を譲ることで妥結。女性強しの展開だった(笑)。

そんな経緯で、なんとか自分の席に座れたこの男性、無口なサイモン・ペグの風貌で、ちょっと気の毒になってしまい話しかけてみた。「どこから来たのですか?英語しか話せないって言ってたけど」と。そしたら「リバプールから」と。

「なぜ、わざわざ英国から?」と尋ねると、「2週間前に彼女の演奏を聴いて、とても良かったので。それにイギリスからだとアムステルダムは近いし」と(笑)。こりゃ、相当なイカれたクラシックオタクだな、とふんで。矢次ばやに「ロンドンのベストのホールは?」等々伺ってみた。しばらく考えて「ロンドンはバービカンかな」と。ただ、しばらく考えこむのもわかる、(フェスティバルホールは嫌いでないが)ロンドンには良いコンサートホールなんかないのだから(笑)。

● コンセルトヘボウで英国のコンサートホール談義

そして、おっしゃるには「バーミンガムやリバプールのホールがよい」と。先方からは「ロンドンのオーケストラ全部を聴いたって言うけど、ロンドン以外は行ったの?」と質問をもらう。イングランドと仲が悪いので、スコットランドに行ったとあまり言いたくなかったが、「エジンバラ」と答えると、「おお、アッシャーホールね」と。

胸の内で(あそこでもコンサート聴いておいてよかったと思いつつ)「よいホールだよね、建物は古いけど、屋内はモダンで」と答えると彼はとても満足そう。

そして、この方、顔はサイモン・ペクなのに「コンセルトヘボウは舞台が高いのと、天井が高いこと、客席が密なのが、音によい効果を出しているね」なんて格好いいこと言い出した。更には、やはり欧州の人で、今日のシマノフスキがフェイバリットだと。先日の出会ったオランダ人女性はモンテヴェルディが好きと言っていたし、自分も「シマノフスキが好きなの」なんてさらりと軽く言ってみたいものだ、と思った。

● ハーディングをコンセルトヘボウで聴く

逗留2日目の夜はロイヤルコンサルトヘボウオーケストラの出番である。指揮者はデビュー当初からのファンのダニエル・ハーディング。ハーディングさんは東日本大震災を日本人とともにした方でもある。震災当日は日本のオーケストラといっしょに、やっとホールにたどり着いた少ない客の為に、ガラガラの客席を前にして演奏会をおこない、その後は楽団員ともホールで夜をともにした。そして、震災後も原発を不安視し、外国人の来日公演のキャンセルが続く中、毅然と予定通り、ハーディングさんは来日し日本のオーケストラを振り続けた。

彼をおっかけてもう何年になるだろう、初来日くらいから聴いており、当時は30歳手前だった、それがあれよあれよと出世して、欧州の楽団でもひっぱりだこ。それなのに、日本にも来日し続けてくれている。

彼は終演後は拍手があっても、けっして指揮台には登らない。オーケストラと同じ位置でお辞儀をし続ける。今日も同じ。プロ中のプロになっても、こんなスタンスの方、この人がオーケストラと創る音楽が悪くなるはずがない。そして、ヨーロッパの乾いた空気に楽器が鳴り響く、ブラームスはこうでなくてはという演奏。北ヨーロッパ出身のブラームスの音楽をアムステルダムで聴くのは気候的にも実にマッチした。

ハーディングの指揮も相変わらず明瞭ながら、ずいぶんとダイナミックになって、ちょっと大物っぽくなっていた。「いいぞ、ハーディング!」と声をかけたくなる。オーケストラの底力もあるだろうけど、ブラームスの3番の終楽章であそこまで盛り上がったのは初めての体験であった。フォルテは木製の床からジンワリ音が染みるように上がってくる。その為、終楽章の静かに終わっていく様が際だって、聴き終わった後はシンミリ気分である。

コンセルトヘボウ オーケストラのほうは、最近来日時に凄いテクニックと評判だったので、どんなスーパーオーケストラになちゃったんだろうと不安に思っていた。しかし、そういった意味での凄いオーケストラではなく味わい深いままであった。

大昔に聴いた時よりも、コンセルトヘボウ オーケストラの音は、モダンな響きになってはいるが、丁寧に響きをつくりあげていくオーケストラのスタイルは変わらない。昔の音を一定度守るというスタイルはドレスデンやライプツィヒにも似ていると感じた。

ちなみに、この日は最初の曲のバッハが終わった段階での楽団員皆さんのドヤ顔が素敵すぎた。ソリストをコンセルトヘボウのコンマスが務めていたからか、余計、和気あいあいのバッハ演奏になったのかもしれない。指揮者が登壇しても、音合わせを再度やって、ハーディングもニコニコしながらどうぞ、なんて言っているのも、良い雰囲気であった。

さあ「ショーがはじまるゾ!」というコンサートもよいけど、ホームグランドで自分たちをいつも応援してくれる観客を前に、いつもの良い時間と良い音楽を届けようという、こういったコンセルトヘボウ オーケストラのスタイルは実に良いものだと感じた。

それは指揮者だって感極まっちゃいますよね @Het Concertgebouw

Wednesday, march 9, 2016 8:15 PM- 10:05 PM

Main Hall Het Concertgebouw

Conductor Daniel Harding

Violin Vesko Eschkenazy

Royal Concertgebouw Orchestra

——————–

Bach Violin Concerto No. 1 BWV 1041

Bach Suite No. 4 (Overture) BWV 1069

Brahms Symphony no. 3