電源ひとつで、こんなにも音が変わるなんて。

気軽な気持ちで参加したEMC電源の試聴イベントが、更にオーディオルームを見直す大きなきっかけになった。

今回おこなったEMC設計による仮設実験は単なる電源工事にとどまらず、音楽再生環境全体への理解を深める貴重な機会となった。EMC設計代表の鈴木氏による綿密なチェックと仮設工事によって、電源ケーブルやノイズ対策の重要性、電源の“質”の違いが音にどれほど影響を及ぼすかを目の当たりにすることができたのだ。

さらに、契約ブレーカー撤去という意外な対策が音質に与える影響まで追体験した。今から本工事が楽しみでならない。

○ オーディオ専用EMC電源の比較試聴イベントに軽い気持ちで参加

○ 電源・アースに関する興味深いレクチャー

○ EMC電源を自宅に仮設して試聴してみた

○ お手軽な電源改善策:契約ブレーカーの撤去

○ オーディオ専用EMC電源の比較試聴イベントに軽い気持ちで参加

柳橋にあるアコースティックデザインシステムで、オーディオ専用EMC電源の比較試聴イベントが開催されると知った。以前からプロが設計するオーディオルームに興味があり、ちょうどよい機会と思い足を運んだ。

通常、オーディオ店の試聴環境は天井が低く、スピーカーが林立するような空間が多く、まともな音響条件とは言いがたい。そのため、専用設計のルームで音を聴く機会は非常に貴重であり、防音・調音設計会社のモデルルームでの試聴は良い勉強になると思った。

整備されたオーディオルームで実際どれほどの音場が再現されるのか、自宅しか知らない自分には大いに興味があった。しかし、いざモデルルームに入ると、部屋は楽器演奏も想定したライブな響き。フローリングの床、石材風の壁面が反響を強調し、人の声は明瞭だが、オーディオにはやや不向きと感じた。

一方、設置された機器はAccuphaseとB&Wの組み合わせで、試聴には十分な構成だった。

試聴音源は「イーグルス・ライヴ」と「カンターテ・ドミノ」。どちらも優秀録音とされるが、音場表現を確認するには不向きだった。ライブ盤は歓声や残響が加工されており、教会録音のカンターテ・ドミノは響きが豊かすぎて音像の定位が掴みにくい。

「どこに何が定位しているのか」という音場再現の精度を測るには、オーケストラやオペラのように音源配置が明確な録音のほうが適している。

結果として、このモデルルームはオーディオ試聴には最適ではないと感じた。ただし、楽器練習には適度な響きがあり、用途によって評価は異なるだろう。今回の電源比較では、自分には明確な差を感じ取ることはできなかったが、他の参加者は違いを認識していた様子だったので、自分の耳の感度の問題かもしれない。

○ 電源・アースに関する興味深いレクチャー

一方、株式会社EMC設計 代表 鈴木洋氏とオーディオ評論家 黛健司氏によるレクチャーは非常に興味深く、参加者との活発なやりとりの中から、多くの知見を得ることができた。

参加者はいずれも電源マニアと呼べる方々で、自宅でさまざまな実験を行っている模様。電源やアースの取り方に関する話は高度だったが、以下のようなポイントは非常に参考になった。

・100Vの場合、電柱でアースが取られており、別途アースは不要

・アースはノイズの進入・流出の経路になり得る

・正しく取るなら、プリアンプのみにアースを施すべき

・アースをたくさん打つのはNG

・マンションの保安アースはノイズ源になるため避ける

・200Vを引いても、ダウントランスの品質が悪ければ意味がない

・電圧よりも電流の“清濁”が音質に影響を与える

・マイ電柱は家に電気を引き込み後にオーディオと家電と分離しなくては意味がない

その他にもオフレコ話もたくさん聞くことができ、マニアな方々の探究心には恐れ入った。鈴木氏の実際の施工経験に基づく知見には説得力があった。

そこで、以下の理由から配電盤含めてのオーディオ電源整備はかなり効果がありそうとの感触を得た。

・オーディオ機器とクーラー/冷蔵庫など日常家電製品と電源供給を分離する効果はありそう。

(のちにEMC設計の鈴木氏に伺ったが調光機能付の照明もオーディオ機器にはよろしくないとのこと)

・アースの取り扱いは保安重視の電気屋ではなく、ノイズ対策を理解したオーディオ屋に施工依頼したほうがよさそう。

・家を建てた際に電気工事の詳細確認を怠りアースの取り方など未確認の為、電源管理について確認したほうがよさそう。

○ EMC電源を自宅に仮設して試聴してみた

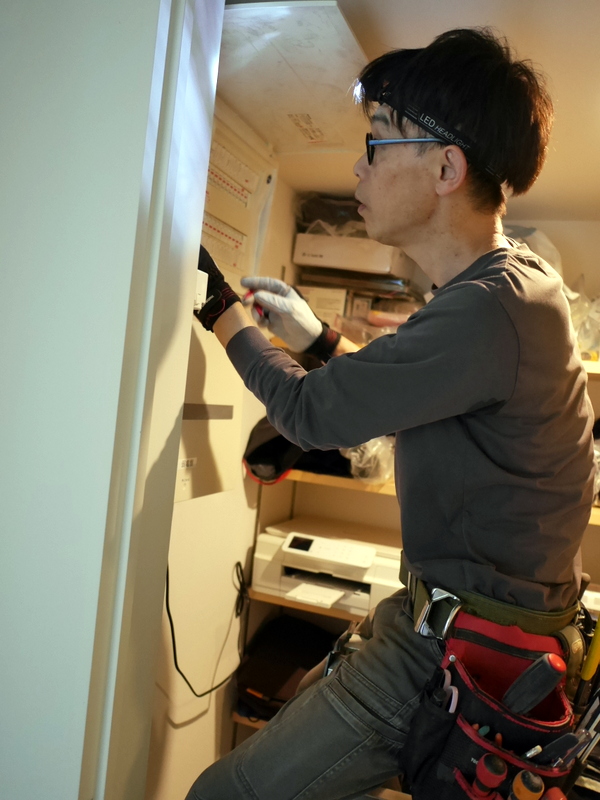

この体験を通じてイベント後、EMC設計の鈴木氏に依頼し、拙宅の電源環境をチェックいただいた上で、仮設によるEMC電源供給の実験を行った。

鈴木氏はまず外部の電柱からの引き込み線をチェック。使用ケーブルの種類にも“当たり外れ”があるとのことで、自宅の線は合格とのこと。

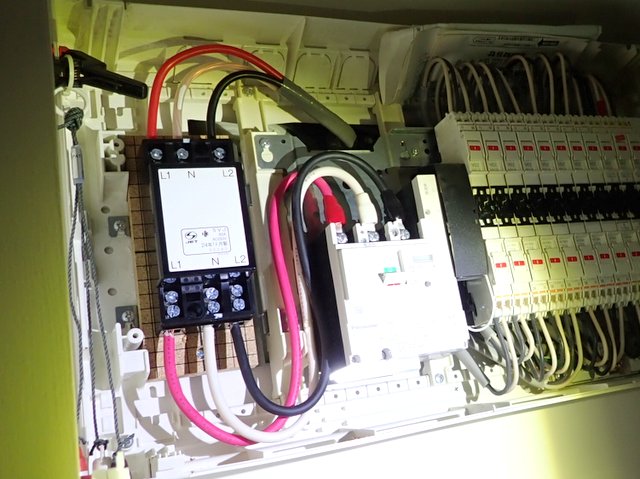

仮設電源は、配電盤のブレーカー上部から分岐し、特製ケーブルを用いてオーディオ機器に給電する。

そして、多くの示唆をいただきながら、オーディオ専用EMC電源の仮設開始である。この時の作業をされながらのお話がなかなか楽しくもあり、興味深い。日本の電気供給の歴史の話や電線の歴史や構造から始まり、いろいろなお宅を工事されているだけあって、オーディオ機器やリスニングルームについてもリアルで生々しいお話を伺うことができ、電源への造詣の深さを感じた。

嬉しかったのは、自作のリスニングルームについても好意的な評価をいただけたこと。天井を緩やかな勾配にしていたことが音響的にも良い方向に働いていたらしい。多くのオーディオ愛好家宅を訪ねていらっしゃる方から、ご評価いただけたのは嬉しくもあり、ホッとした。

空間を広くとるためにリスニングルームの天井には小屋裏空間をがなく、屋根の裏と天井が一体化しているのだが、天井が角度急勾配であると音が集まりすぎなくてよくないようだ。

機器の話では「静電型スピーカーは電源改善効果が出やすい」とのこと。過去にMartin Loganを使用していた経験があるため、この話には深く頷けた。EMC電源で再びマーティンローガンの音を体験したくもなった。

仮設接続からわずか5分程度、試運転も終わっていない段階で、すでにノイズの減少が確認できた。鈴木氏曰く、位相がズレていた可能性もあるとのこと。以降は普段聴いている音源での比較試聴を実施し、最後にはアナログレコードの試聴まで体験できた。時間はありますので、いくらでもどうぞと鈴木氏も言ってくださり、引き留めては悪いと重いながらも、音の変化が楽しく夢中になって新しい電源環境の音を楽しませてもらった。

そして、再び最初のディスクを聴くと、音の余韻やホールの奥行きが明らかに向上していた。管楽器の余韻が更に精緻でニュアンスがわかるようになっている。この仮設段階でも十分な改善効果が得られたことから、本工事による最終成果には大きな期待が膨らんだ。

整った電源機材での大元からの電源を直取りした効果には脱帽してしまた。そして、ノイズ低減や位相が揃った音の凄まじいことこの上ない。他の照明や家電製品と電源を分離し、特製の電源ケーブルやタップを用いてノイズの混入や発生を抑えるとこれだけ綺麗な給電が可能となることは驚きであった。街中でも、これだけの電気が供給されていることを体感することができた。

○ お手軽な電源改善策:契約ブレーカーの撤去

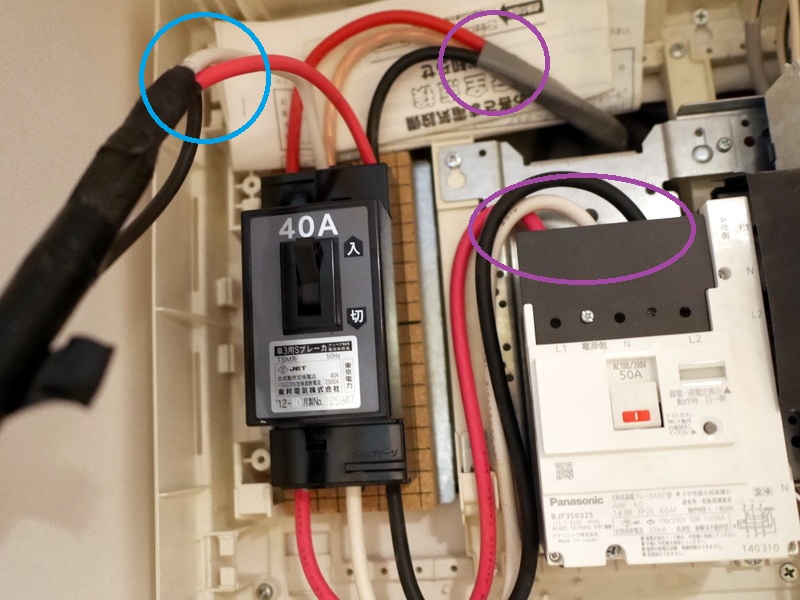

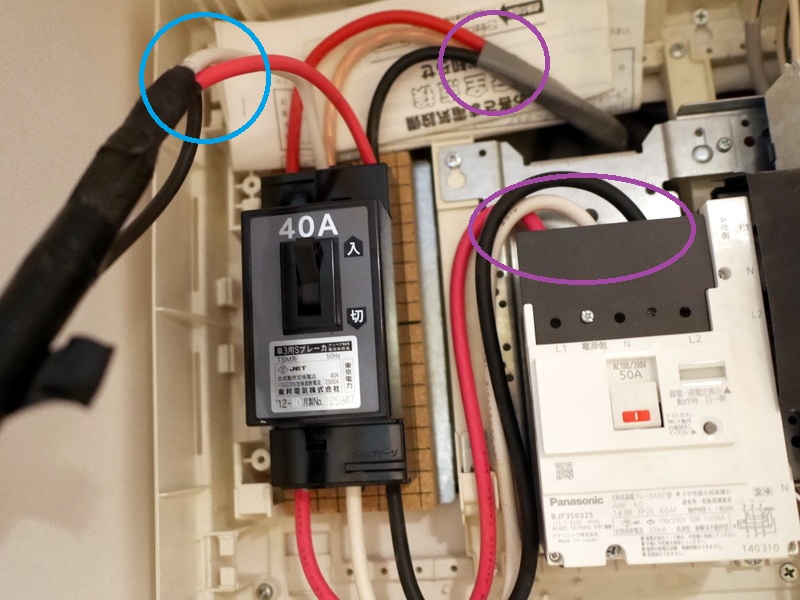

本工事までの暫定対応として、鈴木氏の助言に従い「契約ブレーカー(アンペアブレーカー)」を撤去することにした。

現在ではスマートメーターの普及により、屋内の契約ブレーカーは不要。鈴木氏によれば、このブレーカーも音質劣化の要因になるとのこと。

ただし、この工事は電力会社の管轄のため、電気業者では対応できない。そこで、東京電力に電話をして依頼をするのが手順とのことだった。尚、電力会社はリフォームなど分電盤の交換を伴わないと工事を渋ることもあるらしい。無償工事なのでなるべく手間は減らしたいのだろう。

そこで、依頼時に「アンペアブレーカー/契約ブレーカーを外して欲しい」と伝え、合わせて「オーディオ用途で取り外したい」と理由をつけくわえて切り出すのがよいと伺った。電力会社もマニア相手に揉めたくないらしいのだ。

実際に工事依頼の電話をしてみると、担当窓口の方が上司に相談をすると一時待たされただけで、すぐに承諾をされた。工事内容は簡単である。屋外引き込み線と家屋内への配電の元線とを直接つなげるだけである。

実際、工事の際には引き込み線を配電の元線を直結するパーツ、外したブレーカーの代替パーツを電力会社の方が持参してきた。

工事は30分もせずに完了。こうしてブレーカーを外した後の結線については工事業者が自由にやってよいようである。

これにより接点数が減り、不要なパーツも排除されたことで音質が改善したように思える。もちろんプラシーボの可能性も否定できないが、少なくとも電源改善に対する感覚は磨かれてきたと感じている。